14. 天狗

長い鼻に赤ら顔、一本歯の高下駄を履いた山伏の装束。手には羽団扇を持ち自在に空を飛ぶ。これが、今の天狗のイメージだろう。

長い鼻に赤ら顔、一本歯の高下駄を履いた山伏の装束。手には羽団扇を持ち自在に空を飛ぶ。これが、今の天狗のイメージだろう。

初めて天狗の文字が見られるのは『日本書紀』で、637年おそらくは隕石が落ちた際、唐の旻僧(びんのほうし)が、流れ星でなく天狗だと言った。中国では『五雑俎』にも、流れ星のひとつで赤く嘴のように先の尖った物は〈天狗星〉といい、凶兆であると記している。

こういった中国から伝わった天狗に、日本の古代神話の木の精句句廻馳(ぐぐのち)や、魍魎、仏教の飛天夜叉・荼枳尼天・迦楼羅天、神道の山岳信仰、更に猿田彦信仰等が混ざり合い、江戸時代頃に前述の天狗像が構築された。

中世までは、その姿は嘴があり羽のある烏天狗・木の葉天狗のそれだった。迦楼羅天も烏天狗の化身とされたが、元々は『インド神話』でヴィシュヌ神の乗る巨鳥ガルダ。金色の羽を持ち、龍を常食としたという! どうやら、嘴があの長い鼻に変化したらしい。

さて江戸時代以降、『大鏡』や『今昔物語』、『平家物語』にも天狗は登場。インドから来た、鳶が化けたもの、人に憑く、増長慢の僧侶が成る、仏法を邪魔する魔物...等、いろいろに考えられた。林羅山や、平田篤胤も、崇徳上皇、後鳥羽上皇、後醍醐天皇の怨霊が天狗となったと書いた。

実際に天狗に連れ去られたという話も、江戸時代にブームとなる。『甲子夜話』には、松浦静山の下僕・源左衛門が七つの時に天狗に攫われ、八年後戻されたとある。そして、十八の時にも再び連れ去られたという。『壺蘆圃雑記』にも、神城四郎兵衛正清が天狗界に行った様子が記されている。天狗は三百里を飛べ、争い事はしないが戦えば無敵、人に害は為さないが、山を穢すものには罰を与えるという。最も有名なのは、平田篤胤の『仙境異聞』の天狗小僧・寅吉。七つの時、常陸岩間山の十三天狗の頭領・杉山僧正に連れられ天狗界へ。天狗は、二百歳から千歳、二千歳の者もいる。四足獣は食べず、妖術を使うという。

天狗にも種類があるとされ、前述の烏天狗の他に、川天狗、女天狗。空神やハテンゴ、スネカも天狗の一種ともされる。また、山で起こる怪現象も天狗の仕業とされ、天狗倒し・天狗笑い・天狗礫・天狗囃子・天狗太鼓等と各地で呼ばれる。

これとは別に、八大天狗というのもいる。京の愛宕山太郎坊は天狗の総大将と言われ、多くの眷属を従え、火を司る。同じく京の鞍馬山僧正坊は、牛若丸で有名。大山伯耆坊、滋賀比良山二郎坊、長野の飯綱三郎は管狐を使う。讃岐白峯相良坊、九州の日本三大修験道の山一つ英彦山を守護する彦山豊前坊、大峯前鬼坊は元は生駒山の鬼だったが、役小角により改心した。いわゆる前鬼と、その妻後鬼だ。

更に別格として、愛媛県石鎚山に大天狗起坊がいるが、これは石鎚を開山した役小角その人とされる。石鎚山の最高峰は、その名も〈天狗岳〉といい、確かに天狗が出てもおかしくない神々しさがある。

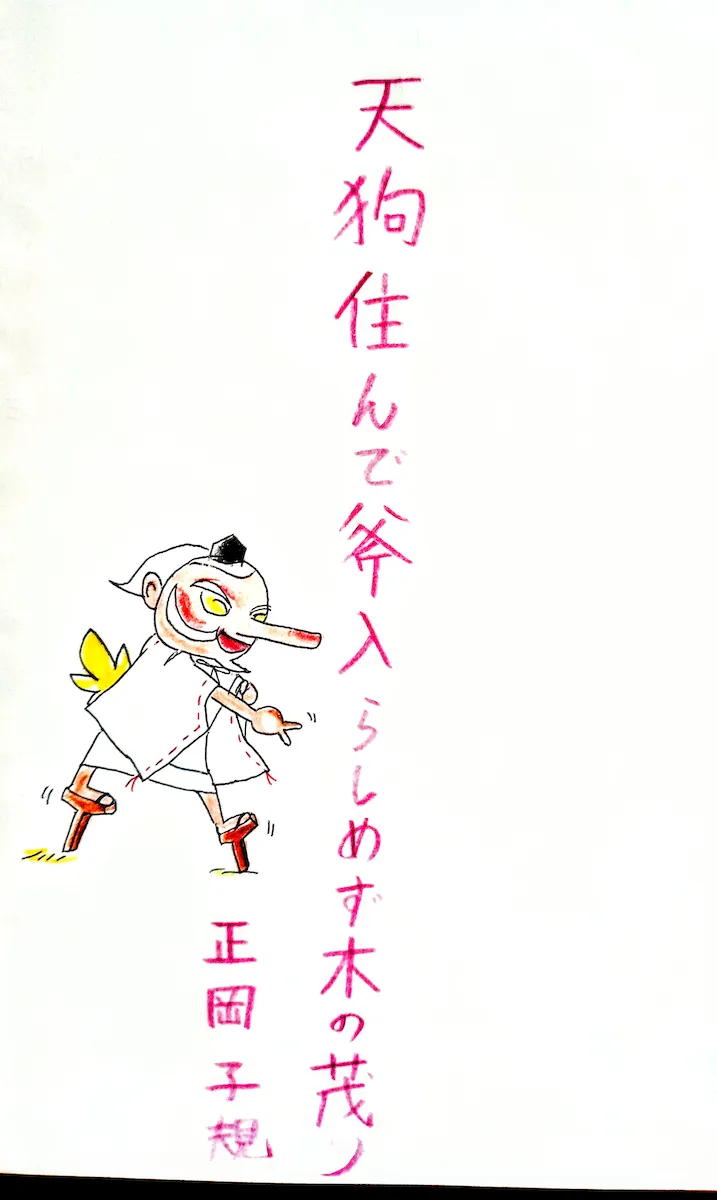

天狗住んで斧入らしめず木の茂り正岡子規