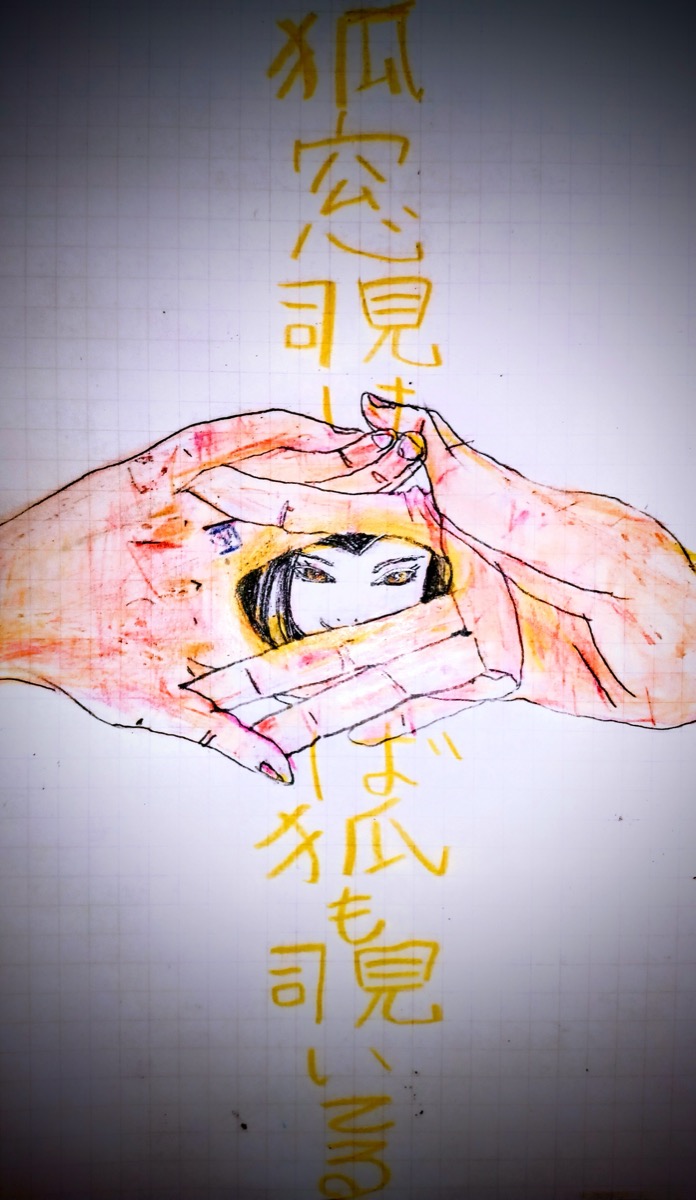

両手を狐の形にして、片手を返し、それぞれの小指と人差し指を重ねて、全ての指を開く。

両手を狐の形にして、片手を返し、それぞれの小指と人差し指を重ねて、全ての指を開く。

「けしやう(化生)のものか ましやう(魔性)のものか」と3回唱えて、重ねた手の窓から覗くと、妖怪の正体を見破ることができるとされる呪術。雨の日に覗くと、狐の嫁入りが見えるともいう。

これ、最近同名のマンガも描かれ、ネット上でもちょっと話題になっているのだが、実はかなり古くから存在する。江戸後期に流行したと言われ1830年に出された江戸風俗の百科事典的作品『嬉遊笑覧』によると、『鬼ごとの一種…鬼になりたるを山のおこんと名付けて、引きつれて下に屈み、ともともつばな抜こ抜こと言いつつ茅抜くまねびをしてはてに鬼に向ひ人さし指と大指とに輪をつくり、その内より覗き見て、是なにと問へばほうしの玉といふと、皆逃げ去るを鬼追ひかけて捕ふる也』とあり、子供の鬼ごっこ遊びと思われる。これについては、柳田国男も『こども風土記』に書いており、『狐猿随想』の『狐窓といふものをこしらへてその方角を穴から覗くと、狐がかみしもを着て行くのが見えると言ったりした』というものも紹介している。

南方熊楠の『狐をめぐる世間話』や、『しぐさの民俗学』にも同様の話が載る。1923年髙田十郎の『各地のいはならはし』には、和歌山県有田での伝承が。1939年伊藤最子『民間伝承』には、神奈川県では、キツネピッピ(狐火)が出た時はこれを作り「ソーコーヤ、ソーコーヤ、ハタチガカドニモンタテ、トウヤヒガヒヤランヤ、アランヤ、アララン、ランラン」と、3度唱え穴を突くと狐を退散させるとある。

狐の窓に限らず、日本には古くから各地に似たようなしぐさがある。江戸時代に書かれた『浮世物語』には、大阪の和泉の篠田で、夫の歌に返歌した妻をある僧が怪しみ、袖の下から覗いて化け狐と見破った話が載る。篠田というと、安倍晴明の母親である白狐・葛の葉で有名。高知県では、スリワリ(銃の照尺の小穴)から覗くと妖怪の本性が分かると言われる。長崎県五島や、山口県周防大島では股の間から逆見すれば、幽霊船が見分けられ、青森・秋田・新潟ではこれを幼子がするのは、次の子が生まれる前兆と言われた。妖怪は関係ないが、股覗きと言えば、京の天橋立。これは観光の一貫で明治時代に作られたのだが、実際この見方をすると、通常より小さく奥行きがないように見えるらしい。2016年〈大阪大学〉の足立浩平らが、この研究で〈イグ・ノーベル賞〉を受賞した!

さて、最後に〈教育出版〉小6の教科書にも載っている阿房直子の児童文学『きつねの窓』を紹介したい。主人公の猟師は山道で迷い、一軒の染物屋にたどり着く。そこにいる子供に、手を桔梗の青で染めて窓を作って覗くと、失くしてしまって二度と戻らない大切な物が見えるという。子供が作った窓を覗くと、猟師に殺された母キツネが。子供は子ギツネだったのだ。猟師は、鉄砲と引き換えに手を染めてもらう。窓からは好きだった女の子や、死んでしまった妹等、懐かしいものが見えた。しかし、家に帰った時、うっかり手を洗ってしまい、もう窓からは何も見えなくなってしまうのだった…。人と人外、この世とあの世、生者と死者、狩るものと狩られるもの…。なんて示唆に富んだ童話だろう…!

狐窓覗けば狐も覗いてる風来松