筆者の職場に好事家がいて、季節の草花の鉢やいろいろな生き物の水槽なんかが沢山置かれている。その中の一つが金魚で、フナっぽい〈和金〉・長いヒレのある〈琉金〉・ご存知〈出目金〉・頭に瘤のある〈蘭鋳〉…等がその姿を毎日楽しませてくれている。

筆者の職場に好事家がいて、季節の草花の鉢やいろいろな生き物の水槽なんかが沢山置かれている。その中の一つが金魚で、フナっぽい〈和金〉・長いヒレのある〈琉金〉・ご存知〈出目金〉・頭に瘤のある〈蘭鋳〉…等がその姿を毎日楽しませてくれている。

金魚の起源は、1700年前の中国浙江省長江下流で、フナの突然変異種のヒブナを改良したものと言われる。その後、宋代に養殖が盛んとなり、明代には皇族や貴族により飼育され始めた。

日本へは室町時代に伝来。やはり、当初は贅沢品で大名や豪商だけの嗜好品だった。江戸時代頃になると庶民へも広がり、中期には〈金魚すくい〉・〈金魚鉢〉・〈金魚玉〉…等も現れ、浮世絵にも描かれた。幕末期には、金魚を飼うことが一大ブームとなった。

ヨーロッパでも、17世紀頃に流行し、ルイ14世やマリア・テレジアも金魚の愛好者だった。因みに、イタリアでは現在も〈金魚鉢〉は、金魚にストレスを与えるとして禁止されている! トリノでも、犬は一日三回散歩させると義務付けられているそうで、意外にも動物愛護精神の高い国らしい…。

さて、本家中国では1966年の〈文化大革命〉において、金魚の飼育は壊滅状態に陥った。しかし、1978年の〈日中友好条約〉締結をきっかけに、日本の生産者の協力もあり復興した。

太平洋戦争時には「金魚を飼う家には爆弾が落ちない」という流言が東京で広まり、人々は争って金魚を買い求めた。また、「金魚は人間よりも集中力が長く持つ」という俗説もある。

金魚の幽霊は、江戸時代に山東京伝が書いた『梅花氷裂』に登場する。正妻によって金魚鉢に頭を突っ込まれて殺された妾・藻之花の怨霊が金魚に憑いたもの。正妻も金魚に姿を変えられ、これが〈蘭鋳〉の始まりという。金魚の幽霊という名は水木さんが名付けた。

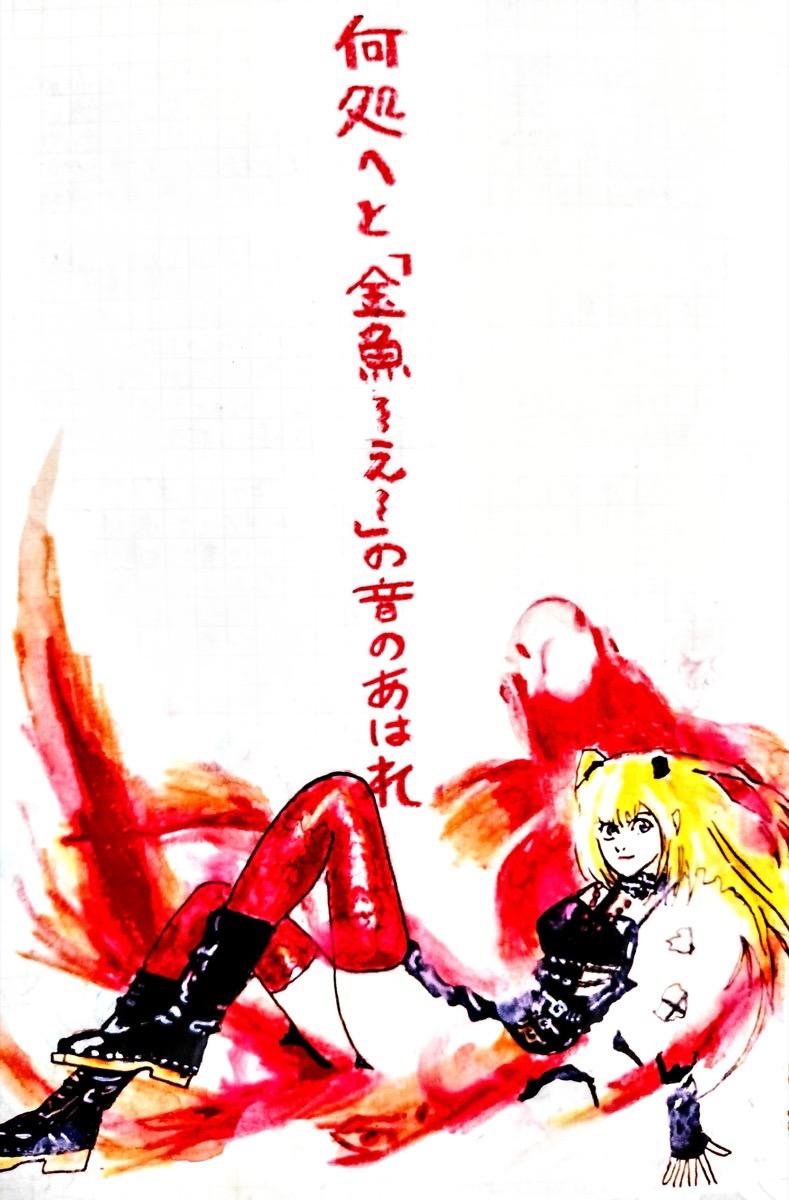

絵に描いたのは、1959年室生犀星の『密のあはれの』のイメージ。2016年石井岳龍監督・大杉漣・二階堂ふみで映画化もされた。70歳の老作家と3歳の金魚の物語なのだが、なんとこの金魚、20歳くらいの美女赤子に化ける。この小説の表紙をめぐる実話を元にしたのが、同作家の短編『火の魚』。室生犀星は、表紙に使う為、金魚の魚拓を取ろうとするが上手く出来ず、釣好きの同郷の知人の娘・折見とち子に依頼する。実はこの女性、当時〈筑摩書房〉の編集者だった装丁家の栃折久美子! 彼女自身もエッセイ『炎の金魚』に書いている。こちらも渡辺あや脚本、原田芳雄・尾野真千子で映像化。広島県大崎下島でロケが行われた。絵に金魚と一緒に描いたのはマンガ『デスノート』のミサミサ(上手く描けなかったが)。

俳句の方は、懐かしい金魚売りの「きんぎよ〜え〜きんぎょ〜♪」。そういえば、いつしかあの声を聞かなくなった…。かみさんに尋ねたところ、「生まれて一度も聞いたことがない」と言う! そう言われてみると、自分も本当に聞いたのか…と、怪しくなってきた。いやいや、かみさんとは年も離れてるし、生まれ育った場所も違うし…。因みに、全国的にも昭和40年頃には1000人いた金魚売りも、2015年にはたった1人になったという記事を見つけた。その人は、九州の金魚の一大産地である長洲の、浦島義弘さん80歳! 今が2025年なので、さすがにもうどうなんだろう…。

最後に、ここ松山の夏の風物詩といえば、飴売り。「あ〜め〜に〜ぎょうせん、かたあめ〜にぎょうせん♪」の声を聞くと、夏が来たなぁ…と感じる。この声は、先代の竹田雪枝さんで、1950年から約50年リヤカーをひいて行商をしておられた。2011年に亡くなられたが、今もその声は夏になる度に松山の町を巡る…。

何処へと「きんぎょ〜え〜」の音のあはれ風来松