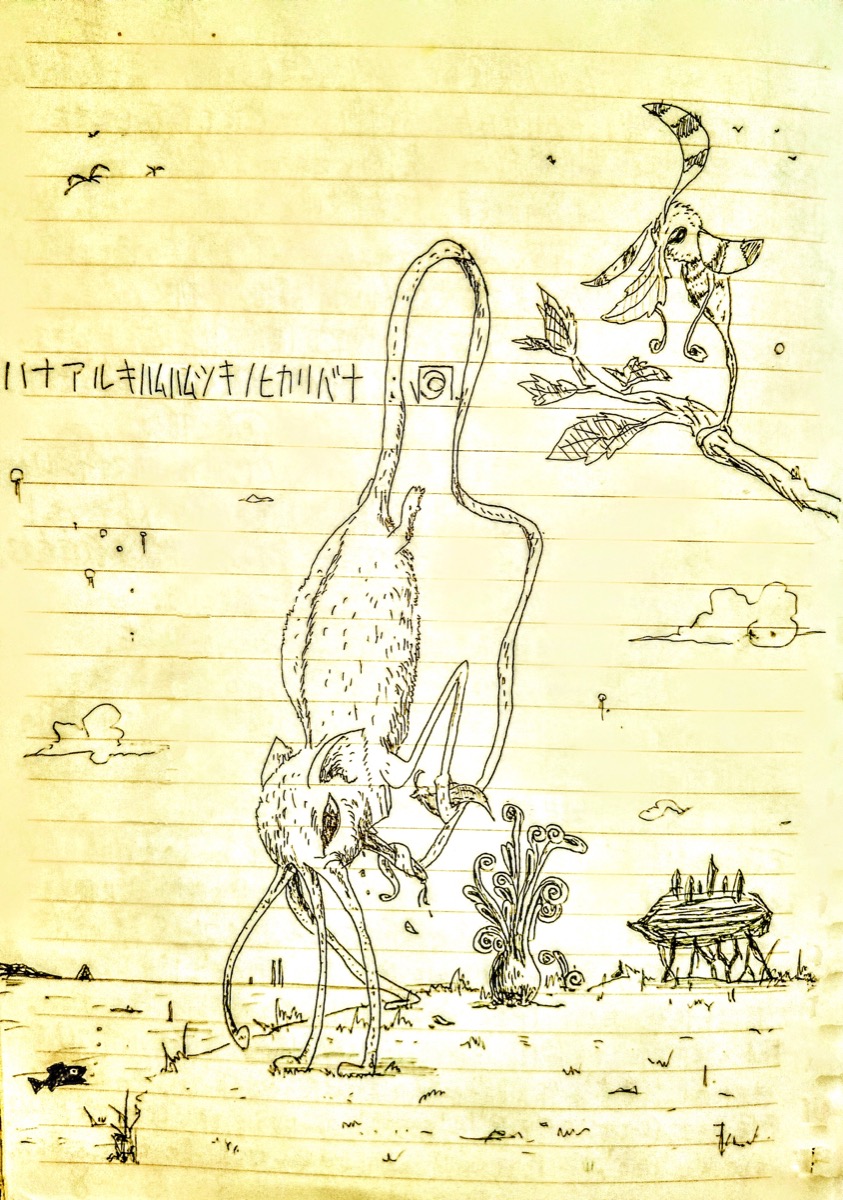

1941年。日本人捕虜収容所から脱走したスウェーデン人、エイナール・ペテルスン・シェムトクヴィストは、南太平洋アイアイ群島に漂着。外界より隔離されたその島で、独自の進化を遂げた生物を発見した。モグラ・ハリネズミ系統より分化したと考えられるそれらは、鼻を歩行したり、捕獲したりすることに使用。多くの群で四肢は退化していた。見つかったのは全14科189種。学名はRhinogradentia・鼻行類・別名ハナアルキ。

1941年。日本人捕虜収容所から脱走したスウェーデン人、エイナール・ペテルスン・シェムトクヴィストは、南太平洋アイアイ群島に漂着。外界より隔離されたその島で、独自の進化を遂げた生物を発見した。モグラ・ハリネズミ系統より分化したと考えられるそれらは、鼻を歩行したり、捕獲したりすることに使用。多くの群で四肢は退化していた。見つかったのは全14科189種。学名はRhinogradentia・鼻行類・別名ハナアルキ。

しかし、発見から数年後、外来者からの流感が持ち込まれた事で、その島の先住民も、ハナアルキも絶滅! しかも1957年、ある国の核実験の際の下級職員のミスにより、なんと島自体が海没…。ハナアルキ研究者ハラルト・シュテンプケの観察記録だけが残された。彼の死後、その遺稿を友人のドイツ人学者、ゲロルフ・シュタイナーが纏めた物が、1961年『鼻歩類』として出版された。

そこには、中生代白亜紀にいた原鼻類、水中に生息する管鼻類、4〜6脚の鼻を持つ多鼻類、18脚の鼻で音楽を奏でる長吻類、地鼻類、跳鼻類…等が記されていた。跳鼻類のダンボハナアルキ属は、その名の通り巨大な耳で飛翔する!

実はこれ、偽書ならぬ、有名な奇書! 思考実験とも、学術論文の完成度の高いパロディとも言われ、作者のゲロルフ・シュタイナーは動物学者である。荒俣宏は『世界大博物図鑑』の中で、『フランスでこの種が認められないのは、大統領シャルル・ド・ゴールが、巨大な鼻を持つ自分への当てこすりであるとして、〈パリ植物園〉への鼻行類の搬入を拒否した為。』と書いている。

さて、この『鼻行類』と共に、日本で〈世界三大奇書〉と呼ばれる本がある。一つは、まだ記憶に新しい、1981年ドゥーガル・ディクソンの『アフターマン』。作者はスコットランドの地質学者・サイエンスライター。人類滅亡後(5000万年後)の地球を支配する生物群が描かれた。肉食齧歯類ファランクス、有蹄兎類ラバック、巨大ペンギン・ヴォーテックス、袋猿チュカブー…。『みんなのうた』ではアニメ化もされた。ただ、筆者はこの本、ちょっと不気味で怖かった…。

もう一冊は、1967年に出た『平行植物』。作者はなんと、『スイミー』のレオ・レオニ! そこには、『時空のあわいに棲み、われらの知覚を退ける植物群=La botanica parallela』が。イロメキ、コダイホウゲ、ツキノヒカリバナ、七指の灯台、夢見の杖、森の角砂糖…。(日本語訳も素敵!)それらは、人が触れるとたちまち崩壊したり、突如出現したり、写真に写らなかったりするという。

ところで、実は何故か『鼻行類』の旧版にのみ併録された種属がある。海をも越える飛行能力を持つジェットハナアルキである! ひょっとして、この種だけは島から逃れて生き残っているのではなかろうか? それを悟られないよう新板からは削除された…?

ハナアルキハムハムツキノヒカリバナ風来松