前回に続き、『大江戸火龍改』より。ラストシーンで、主人公・遊斎が子供達に「お稲荷さんの松の樹の上で、羽のあるでかい三匹の魚が泳いでいる」と聞き、「それは天竺からきた飛行魚だなあ。志那の『山海経』ではい(魚へんに胃)魚と呼ばれているな…。」と答えている。

前回に続き、『大江戸火龍改』より。ラストシーンで、主人公・遊斎が子供達に「お稲荷さんの松の樹の上で、羽のあるでかい三匹の魚が泳いでいる」と聞き、「それは天竺からきた飛行魚だなあ。志那の『山海経』ではい(魚へんに胃)魚と呼ばれているな…。」と答えている。

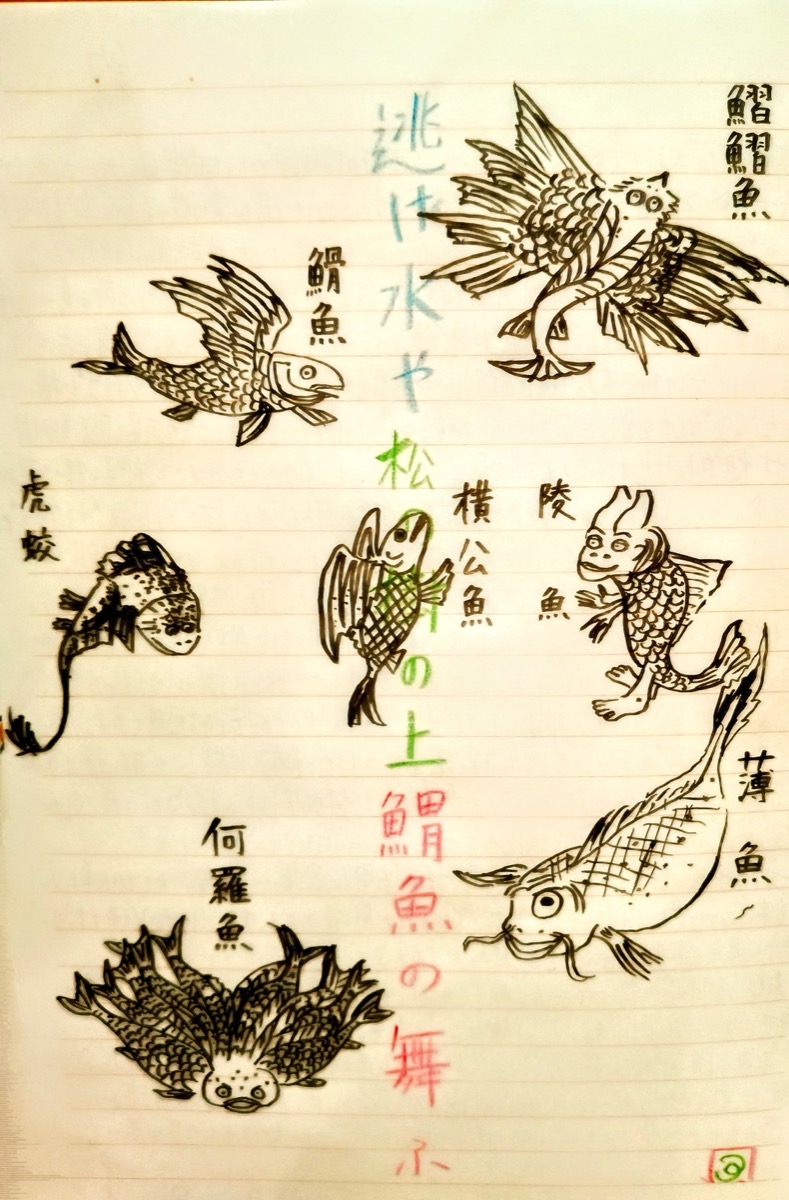

これまで何度も登場した、中国最古の地理書『山海經』。あまりに妖怪・神・UMA…と、載りすぎなので、今回は魚に絞ってみた。

さて、まず件のい魚…桃水に棲み、蛇のような身体に四本脚、魚を食う。䱻魚(かつぎょ)と混同されやすい…。あれ? 飛んでいない? では、䱻魚(かつぎょ)…子洞水に棲む、羽の生えた魚。水に出入りする際、光る。鳴き声は、鴛鴦のよう。旱魃の兆しとされる。う〜ん…どう考えても、こっちの方では? 天下の夢枕獏先生が間違えるとも、主人公の遊斎が勘違いするとも思えんが…?

他の似た魚も見てみる。その名も飛魚(ひぎょ)! 牛首之山に多くいて、鮒のような姿。その身は痔・下痢を癒す。文鳐魚(ぶんようぎょ)…観水に棲み、鯉のような身体に鳥の羽。青い紋、白い首、鋭い口先、鶯のような声。西海に出かけ、東海に遊び、夜に飛ぶ。食うと、酸味の中に甘味もあり、発狂を防ぐ。五穀豊穣の兆し。贏魚(らぎょ)…濛水にいて、鳥の羽を持ち、鴛鴦のように鳴く。洪水の兆し。

人魚タイプも幾つかある。ストレートに人魚の名で載るものは、決水に多く棲み、山椒魚のような姿。食べると、痴呆症予防になる。赤子のような声。鯢(げい)は鮎・鯰に似て、四足、小児のような声。横公魚は石湖にいて、鯉に似る。夜になると、外殻を脱ぎ人の姿となる。烏梅二枚貝と煮る事でのみ殺す事が出来る。身は、病や争いを避ける。

ほとんどの記述が、生息地・似ている生物・鳴き声・何の兆しか・食べると何に効く(何でも食べる中国らしい!)。という内容。

さて、最後に幾つか怪物タイプを。まず、龍魚…船をのむほどに大きく、陸にも住める。背に三本の棘、頭に一本角。暴風を起こす。虎蛟は泿水に棲み、魚の体・蛇の尾・鴛鴦の頭。身は、痔と潰瘍疾病に効く。鯥(ろく)…鱗と翼と蛇の尾の牛の姿。留牛のように鳴く。肉は腫れ物に効く。薄魚…鯉に似るが一つ目のみ天頂にある。人の嘔吐のような声。大旱魃の兆し。鰼鰼魚…端が鱗の十本の羽根を持ち、鵲のように鳴く。火防の力を持ち、食べると黄疸に効く。何羅魚は一つの頭に十の身体。犬のように吠える。食べると、腫れ物に効く。

こう見るとその正体は、オットセイ等の海洋哺乳類、エビ・カニ等の甲殻類、カメ、ナマズ、サンショウオなんかで、それら全てを魚としている感じか…。

さて、この『山海經』。日本への渡来は9世紀だが、刊行されたのは随分経った1670年。和訳された物がどれくらいあり、その訳がどの程度正確だったのかまでは調べていない。ひょっとすると、前述のい魚、当時の和訳が誤ったものだったのかも? もしや、そこまで承知の上で書かれた?!

逃げ水や松の樹の上〔魚へんに胃〕魚の舞ふ風来松