夢枕獏の『大江戸火龍改』を読んだ。江戸版『陰陽師』といったところ。その中に、日本最古の釣専門書『何羨録』の作者・津軽采女にまつわる話があった。采女の義父は、あの吉良上野介で、現れた首無し幽霊は〈赤穂浪士〉だったというオチ。絵は、同じ作者の『大江戸釣客伝』の松本大洋の描いた表紙。

夢枕獏の『大江戸火龍改』を読んだ。江戸版『陰陽師』といったところ。その中に、日本最古の釣専門書『何羨録』の作者・津軽采女にまつわる話があった。采女の義父は、あの吉良上野介で、現れた首無し幽霊は〈赤穂浪士〉だったというオチ。絵は、同じ作者の『大江戸釣客伝』の松本大洋の描いた表紙。

さて、釣りといえば太公望=姜子牙。11世紀の周の軍師。文王が渭水で釣をしていたところを見つけたことから、釣り人の代名詞となった。言わずと知れた『封神演義』の主人公。封神後は、自ら石敢當になったとも言われる。

そして、やはり『釣りキチ三平』。作者の矢口高雄は、この連載の直前『幻の怪蛇バチヘビ』でツチノコも描いている。様々なヌシも釣った三平だが、その中でもタキタロウはUMAとしても有名。山形県東川田郡朝日村の大島池に生息すると言われる1.5〜3mの巨大魚。イトウ・ソウギョ・ヒメマス・古代魚…と、その正体はいろいろ言われる。これを食べたという記録もあり、本格的な調査が何度か行われもした。新潟にナミタロウというのもいて、これは鯉に似る。河童・狸が化けたものと言われ、どちらかと言うと妖怪の範疇か。

妖怪でいうと、岩魚坊主。愛知美濃の恵那・福島・東京…と、各地に言い伝えが残る。釣り人の前に現れた坊主が殺生を戒め、その後釣り上げた大岩魚の腹から、坊主に施した食べ物が出てくるという筋書き。南会津の『イワナの怪』も同様の話。ここでは、〈根流し〉なる毒を使った漁を戒めた。鯨の回でも書いたが、人に化けた魚が漁を止めさせようとする話は、鰻・鱈等、少なくない。

『本所七不思議』の一つ、置いてけ堀も有名。堀でたくさんの魚を釣り上げるも、「置いてけ〜置いてけ〜」という声がして、無視すると何らかの怪異が起こる。のっぺらぼう等の妖怪が出たり、魚が消えたり…。埼玉川越にも同様の話がある。放っておかれる「置いてけぼり」の語源となった。

釣りの神様は事代主神(コトシロヌシ)。『古事記』では、出雲での国譲りの段で、三保ヶ関で漁をしていたところ、父親の大国主命に変わり武甕槌命に国譲りを迫られ、「承知」と答えるも、天の逆手うち(『伊勢物語』では呪いとされる)を行い、船を青柴垣に変化させ海に隠した。また、『日本書紀』では、八尋熊鰐に変化して玉櫛媛と交わり、初代神武天皇の后姫蹈鞴五十鈴姫命を設けている。恵比寿や、伊弉冉尊・伊奘冉の最初の子ヒルコとも同一視される。

最後に釣りに関するジンクスを幾つか。〈梅干し(バナナ)を持っていくと釣れない〉・〈釣りの最中に電話に出ると釣れる〉・〈猫(蛇)に出会うと釣れる〉・〈釣りをしている時に口笛を吹くと嵐が来る〉…。

子どもの頃、学校が終わってから、一つ上の従兄に連れられ、ため池に釣りに行っていた。口にはしなかったが、夜の池は不気味だった…。前述の『釣りキチ三平』でも、憑かれたように魚がかかるといったホラーぽい回が時々あったが、句はそんな事も思いだしながら。

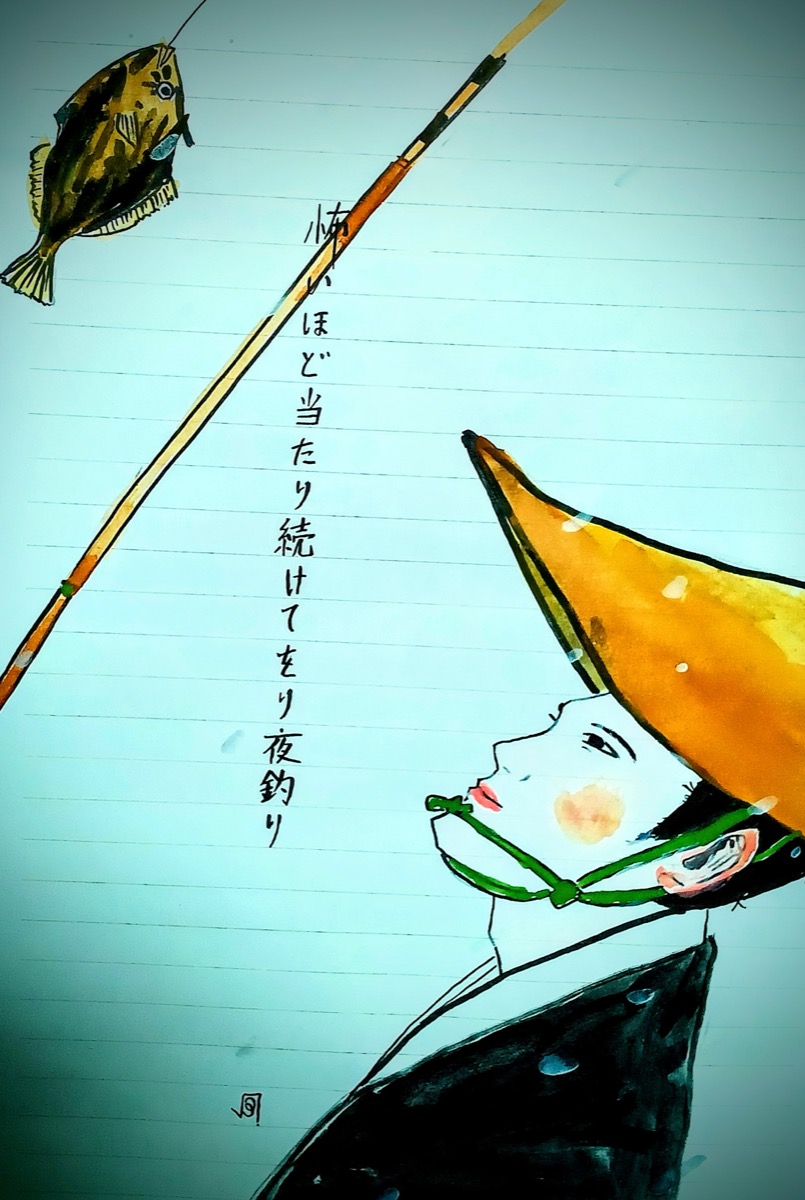

怖いほど当たり続けてをり夜釣り風来松