滝といえば、〈滝行〉。役小角開祖の修験道の修行の一つ。『古事記』・『日本書紀』にも載る。大己貴命(オオナムチノミコト)を〈飛瀧権現〉に祀る、和歌山の那智の滝が有名。西行は『身つもる詞の罪もこころすみぬる三かさねの滝』と、高浜虚子も『神にませばまこと美はし那智の滝』と詠んだ。ここの滝壺に花山法皇が仏薬・九穴の貝(アワビ)を沈めたと言われる。これは法皇が龍神より授かったもので、食べた者は不老長寿に。滝の水を飲むだけでも延齢を得られるという。白河上皇がこれを見つけたが、大きすぎて引き上げられなかった。

滝といえば、〈滝行〉。役小角開祖の修験道の修行の一つ。『古事記』・『日本書紀』にも載る。大己貴命(オオナムチノミコト)を〈飛瀧権現〉に祀る、和歌山の那智の滝が有名。西行は『身つもる詞の罪もこころすみぬる三かさねの滝』と、高浜虚子も『神にませばまこと美はし那智の滝』と詠んだ。ここの滝壺に花山法皇が仏薬・九穴の貝(アワビ)を沈めたと言われる。これは法皇が龍神より授かったもので、食べた者は不老長寿に。滝の水を飲むだけでも延齢を得られるという。白河上皇がこれを見つけたが、大きすぎて引き上げられなかった。

那智の滝と並んで、〈日本三大瀑布〉もしくは〈三大神滝〉とされるのが、兵庫の布引の滝。龍宮の入口と言われ、滝のそばに住む娘が修行の末に乙姫とも呼ばれる龍神となり、その衣から滝の名が付けられた。

残る一つは、栃木の華厳の滝。妖怪話はないが、一高生の藤村操がミズナラに『巌頭之感』と刻み自殺した事で知られる。彼の一高の英語担任だった夏目漱石は、大きなショックを受けたという。

ちなみに、〈世界三大瀑布〉は、アメリカ・カナダのナイアガラの滝、ザンビア・ジンバブエのビクトリアの滝、アルゼンチン・ブラジルのイグアスの滝は、悪神ムボイが川を引き裂いて出来たと言われる。

『今昔百鬼拾遺』には、滝霊王が描かれている。滝の中にいる不動明王の姿。滋賀の〈葛川障明院〉の滝より引き上げられた霊木がモデルか。侵食で出来た滝の裏の洞窟に不動明王が祀られる例も多い。役小角が修行中に赤い目の牛に乗った不動明王に出合った、三重名張の赤目四十八滝も有名。伊賀の国を平定した武将が、ここの紅葉を取ろうとしたところ、一人の美しい乙女が滝壺に身を投げ霊蛇と化し、兵士達を追い払ったという。「四十八」というのは、〈いろは歌四十八音〉から来ていて、数が多い事の表現。(もしや、〈AKB48〉もか?)

幽霊滝は、小泉八雲の『骨董』に載る。明治時代、鳥取日野に住むお勝が禁忌の滝から賽銭箱を持ち帰ったが、家に着くと背負った子の首が無くなっていたという話。実在する、竜王滝・黒滝がモデルとされ、この滝に2歳にならない子供は連れて行ってはならないと言われる。

滝といえば、親想いの息子が滝ノ水をすくうと酒になったという養老の滝。岐阜県養老郡養老町にあり、元正天皇はこの孝行息を美濃守に任じ、717年年号も〈養老〉とした!(やり過ぎでは…?)

和歌山には、滝にまつわる妖怪が多い。琴の滝の牛鬼、オン滝メン滝の大蛇、猫又の滝では、安倍晴明が大妖を封じた。茨城のご前の滝の大蛇には、水戸光圀も見物にきた。宮城のクモ滝、静岡の浄蓮の滝は女郎蜘蛛の伝説で知られる。

「滝」の字にもある竜に関する伝説は数え切れない。伊豆・竜姿の滝、栃木・竜化の滝、島根・竜が滝、奥日光・竜頭ノ滝、軽井沢・竜返しの滝、岐阜・龍神の滝…等々。

神話にも滝は多く登場する。岡山赤磐の血洗の滝は、素戔嗚尊が八岐の大蛇を退治した剣を清めた。宮崎高千穂の真名井の滝では、饒速日命(ニギハヤノミコト)が降臨した時天村雲命(アメノムラクモノミコト)に水の種を移した。瀬織津姫(セオリツヒメ)は、滝の女神・竜神・白竜等と言わる。偽書『ホツマツタヱ』に載り、穢れを祓う神とある。が、実は天照大神は男で、その妻だった為、封印されたという説もある。伊勢神宮を初め、日本各地に祀られている。

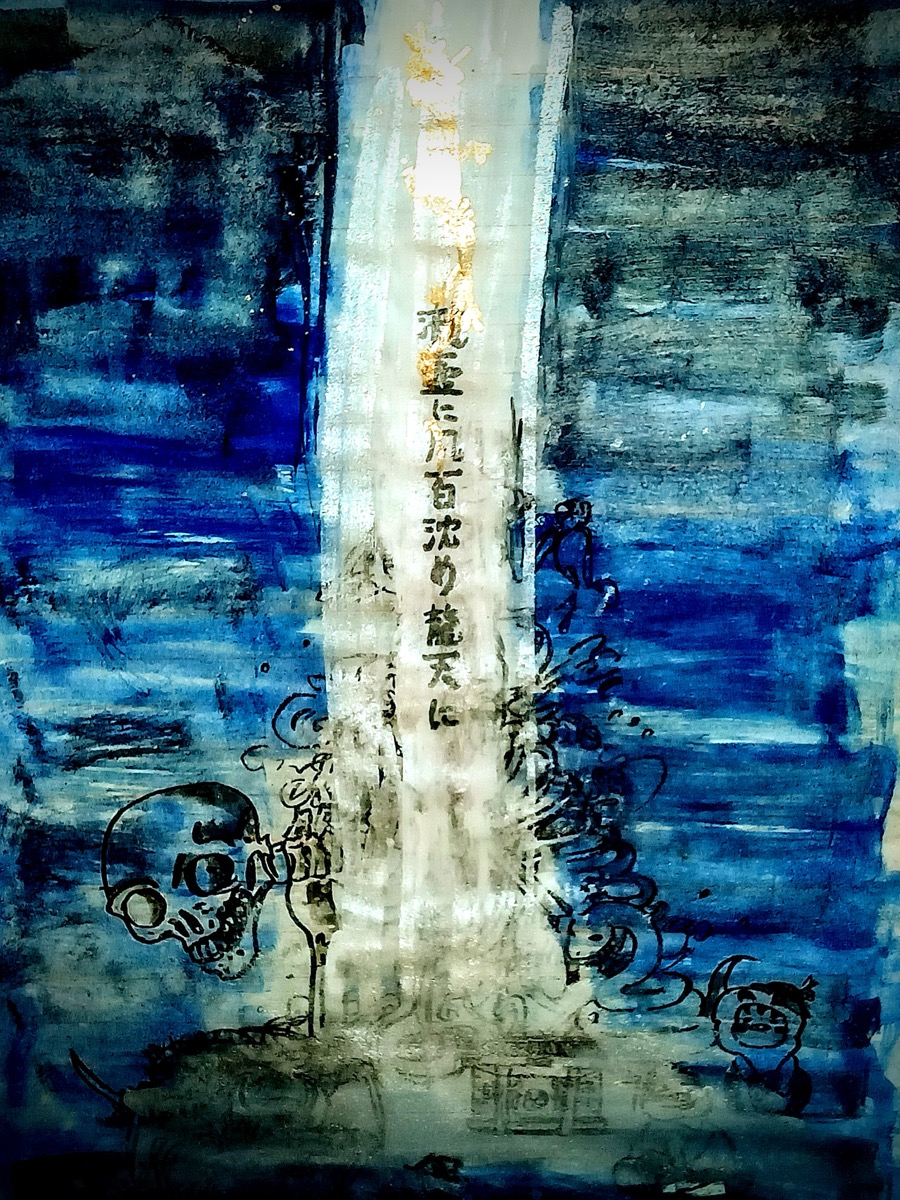

さて、絵は、滝の画家・千住博風の滝の中に、今回出てきたいろいろなものを描いてみた。巨大な髑髏は、平将門の娘・瀧夜叉姫が丑の刻参りで、貴船の荒神または蝦蟇仙人・肉芝仙に妖術を授かり成った姿。歌川国芳が描いた浮世絵をモデルに、水木サンががしゃ髑髏と名付けた。その後、姫は奥州で庵を結び、地蔵菩薩を信仰して八十歳まで生きたという。

最後に…。ここ愛媛県の東温市にも、白猪の滝なる名滝がある。正岡子規や夏目漱石も訪れて、句を詠んでいる。名前の由来は、南北朝時代に敗れた河野氏の霊が、白い猪となって現れたという言い伝えから。これを元に、地元のゆるキャラいのとんも作られた。

瀧壺に凡百沈め龍天に風来松