鴆(ちん)。緑色の羽毛と、赤銅色の嘴を持ち、雁・鷺・雉によく似る。『山海經』には、女几山に棲み、雄は雲日、雌は陰諧と呼ぶとある。毒蛇や毒虫を好んで食べる為、全身に毒を持ち、これの飛んだ跡の作物は全て枯死、唾液は獲物を溶かし、排泄物は岩を砕き、もしこの肉を口にすれば、五臓六腑が爛れて死ぬという。毒は無味無臭、水溶性。羽根1枚を浸した酒たけで、七孔より出血して死ぬとも!

鴆(ちん)。緑色の羽毛と、赤銅色の嘴を持ち、雁・鷺・雉によく似る。『山海經』には、女几山に棲み、雄は雲日、雌は陰諧と呼ぶとある。毒蛇や毒虫を好んで食べる為、全身に毒を持ち、これの飛んだ跡の作物は全て枯死、唾液は獲物を溶かし、排泄物は岩を砕き、もしこの肉を口にすれば、五臓六腑が爛れて死ぬという。毒は無味無臭、水溶性。羽根1枚を浸した酒たけで、七孔より出血して死ぬとも!

この毒を鴆毒と言い、『韓非史』・『史記』にもこれを使った暗殺の話が載る。また、暗殺を恐れる皇帝や貴族は、これの毒消しとなる犀の角をこぞって求めた。晋の頃には、鴆が棲むのは江南(ベトナムや、江西チワン族自治区)とされ、長江以北への持ち込みを禁じた。南宋では、駆除の為山ごと燃やしたり、持ち込んだ者を処刑。しかし、南北朝時代を最後に記録は絶え、唐代になると鴆のような毒を持つ鳥は実在しないとされた…。

だが、しかし! 1992年パプアニューギニアで、〈ピトフーイ(スグロモリモズ)〉の羽根から毒が発見される!〈バトラコトキシン〉という、〈ヤドクガエル〉と同じ猛毒! 1㎎で20人は殺してしまう…。2000年に入ってからも、〈ズアオチメドリ〉を初め、多くの毒鳥が見つかっており、鴆も、実現した可能性が出てきている…!

現在でも中国では、毒殺は「鴆殺」、自ら毒を飲むことを「鴆杯」、一時凌ぎを「飲鴆止乾」、毒物の闇取引を「鴆を市する」…等と言う。

日本でも、群馬では鴆が畑に毒を流すと言われたり、前に書いた〈七草の数え歌〉にある唐土の鳥が鴆と言われたりもする。

鴆の他にも、毒系の妖怪は多い。静岡牝淵の毒竜、岐阜のガワイロは毒入りの皿の河童。これが川に入ると粘りが出て人は上がれなくなってしまう! 京の雷の毒に打たれると2ヶ月以内に死が訪れるという。鹿児島では、生後泣きやまずに死んでしまった赤子は胎毒の為だと言われた。福島猪苗代の人取り石は、これに当たった人の命を奪う毒石。あの殺生石から生じたとも言われる。

海外でも、毒を持つものは多く、『ギリシャ神話』のヘラクレスの死因だと言われる猛毒を持つヒュドラー、『聖書』にもあるバジリスク、コカトリス。『北欧神話』の巨蛇 ヨルムンガンド、『インド神話』のナーガ、不死の霊薬アムリタと共に生じたハーラハーラは、世界を滅ぼす程の強力な毒! 中国に戻ると五毒将軍という疫病を司る鬼神がいる。五毒とは蛇・蠍・蜈蚣・蟾蜍・蜘蛛の毒である。

現実の世界での猛毒第一位は、ボツリヌス菌の〈ボツリヌストキシンA〉。1gで1000万人の命を奪う!動物では、〈マウイイワストギンチャク〉、〈オーストラリアウンバチクラゲ〉、前述の〈ズグロモリモズ〉がベスト(ワースト)3!植物では、全体に猛毒のある〈マンチニール〉、有名な〈トリカブト〉、南米で毒矢に使われる〈クラーレ〉等がある。

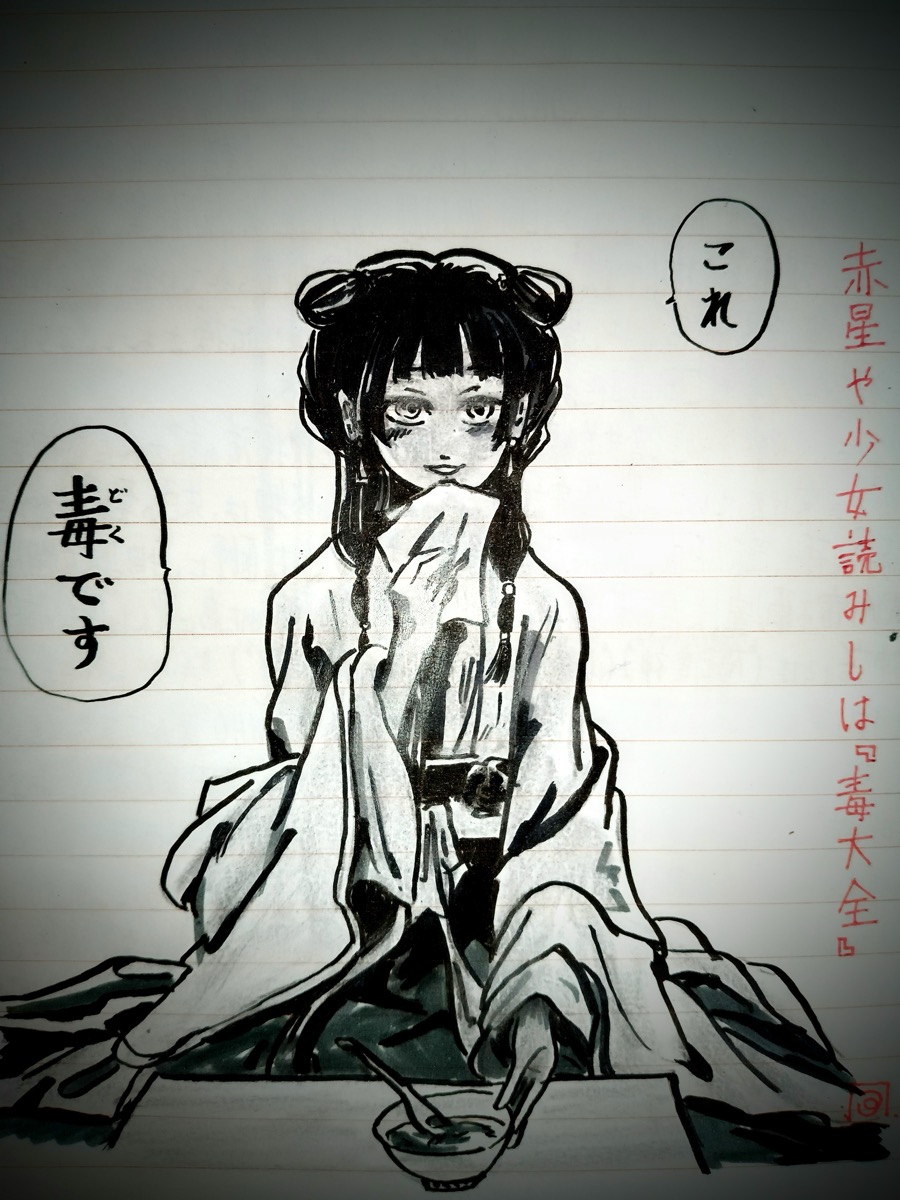

さて、描いたのは、今人気のマンガ『薬屋のひとりごと』の主人公、毒フェチの猫猫(マオマオ)。俳句の方は、〈ヴィレッジヴァンガード〉で立ち読みをしていた美少女が、筆者が近づくと慌てて棚に本を戻して立ち去り、何だろうと見てみると、その本が『毒大全』だったという体験から。

赤星や少女読みしは『毒大全』風来松