前回のいざなぎ流で触れた、呪詛の元となったというだいばの王。彼は釈尊の弟なのだが、釈尊の息子の釈迦王に敗れた事で、彼を呪い殺そうとした。それを、いざなぎ流の始祖唐土拯問が呪詛の祝い直しの法を行い、その呪詛を日本・唐土・天竺の間にあるとくろ島の呪詛の御社へ送り、鎮めた。これが、この世の呪いの始まりだという。

前回のいざなぎ流で触れた、呪詛の元となったというだいばの王。彼は釈尊の弟なのだが、釈尊の息子の釈迦王に敗れた事で、彼を呪い殺そうとした。それを、いざなぎ流の始祖唐土拯問が呪詛の祝い直しの法を行い、その呪詛を日本・唐土・天竺の間にあるとくろ島の呪詛の御社へ送り、鎮めた。これが、この世の呪いの始まりだという。

元となったのは、釈迦の弟子の一人であり、釈迦の従弟でもある、阿難(アーナンダ)の兄提婆達多(デーヴァダッタ)である。彼は、五逆罪を犯し無限地獄もしくは阿鼻地獄へ堕ちた。その罪とは、分派して新教団を作った事、霊鷲山から大石を落とし釈迦の足を傷つけた事。他にもナーラーギリという象を酔わせて釈迦を襲わせたりした。7世紀に書かれた玄奘三蔵の『大唐西域記』にも、提婆達多の堕ちたという穴が天竺にはまだ残っており、彼の分派も存在している事が書かれている。

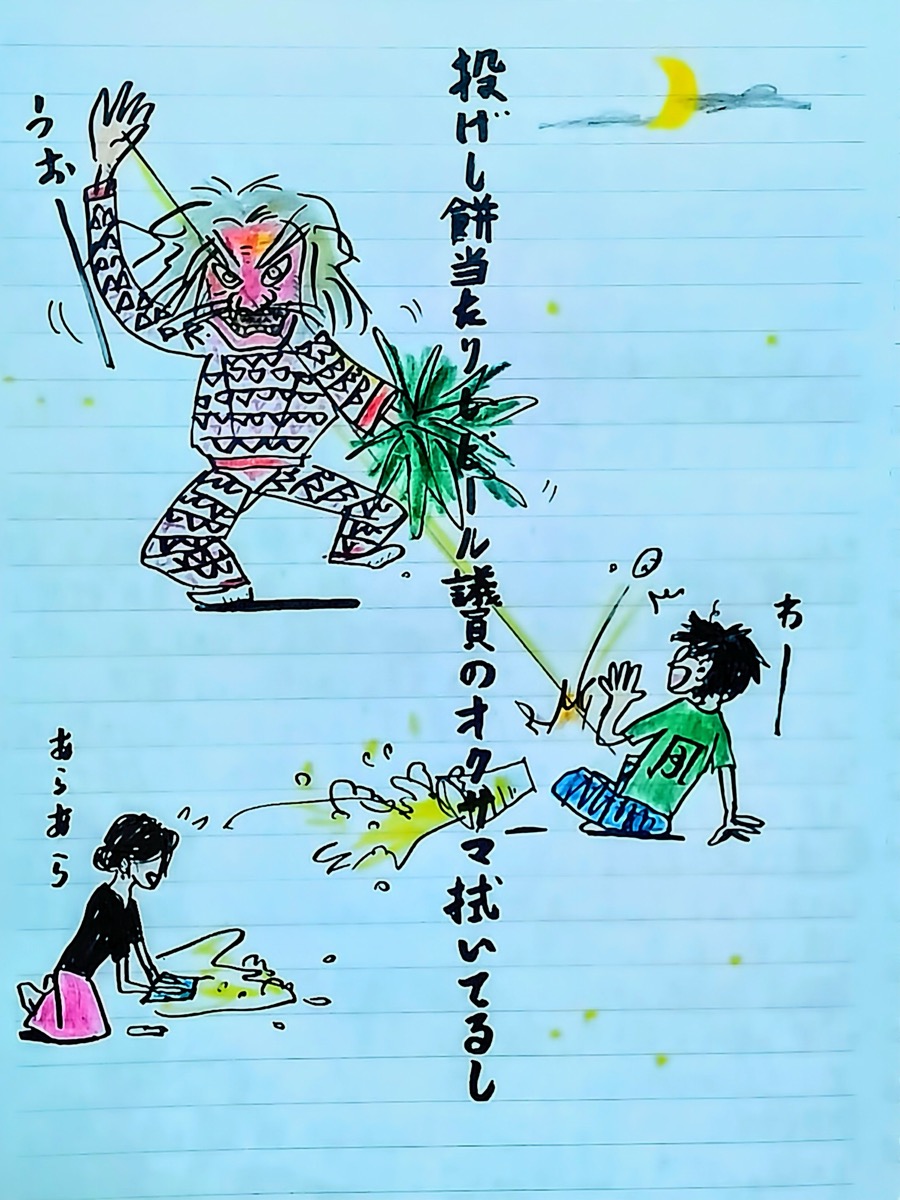

この提婆達多、そしてだいばの王…何処かで聞き覚えがある…と、思い当たったのが愛媛県大洲市柳沢の〈藤縄神楽〉で見たダイバンだった! 鬼のような姿で舞い、餅を投げたり、赤子を抱いたりしていた(絵と句はその時の様子を詠んだ)。全国の神楽、秋祭、どろんこ祭りなんかにも、これと良く似た鬼が登場し、ダイバ・ダイバン等と呼ばれる。牛鬼祭りでも先導役。群馬の馬を害する妖怪や、長野にも同様の名前の妖怪がいる。また、このダイバは、猿田彦とも同一視される(猿田彦についてはまた改めて書く事とする)。

そういえば…もう一つ思い出したのが、獅子文六の小説『大番』(渥美清の主出世作となったのが、このドラマ)! ただ、調べてみるとこれは「大番頭」と言った意味で、全く関係なかった…。ただ、なんと松山市内で昔から売られている〈回転焼き〉が〈大判焼き〉と呼ばれるのは、この『大番』が由来と知る! 以上、余談ではあるが…。

投げし餅当たりしビール議員のオクサマ拭いてるし風来松