前回、八頬王(やつらお)を討った猟師サブノ助は、実はいざなぎ流の太夫で、この時はやまおこしという術を行使した。

前回、八頬王(やつらお)を討った猟師サブノ助は、実はいざなぎ流の太夫で、この時はやまおこしという術を行使した。

いざなぎ流は、土佐物部村で独自発展した陰陽道の流れをくむ民間信仰である。近年、京の土御門家から免許状が発見された。彼らの舞神楽は、昭和55年国の重要無形文化財に指定されている。平安の頃より、口伝により村内にのみ伝えられ、平家の落人が源氏調伏に行った日月祭が起源とも言われる。天中姫宮が、天竺のいざなぎ大王より伝授された二十四の法術に基づき、定式の和紙御幣を使用。これが絵に描いた物で、疫神(スソ)・六ツラ王・山どっくう・川ミサキ…等、百種類以上ある。前述の太夫という神職が祭儀を行ううのだが、家元制や世襲制、男女の区別、特定の組織さえ無い。

いざなぎ流には、神霊を称える祭文、神霊に強制する法文、そして呪詛返しがある。人に取り憑く神霊や、呪詛は、スソと呼ばれる。法文は、式王子なる神霊を使役して、これを人や家から切り離し、御幣に集めてスソ杯に封印する。そして、これを呪詛した者に返すのが呪詛返しである。呪詛を行うと、送り風により子孫が絶えるとされる為、太夫がこれを行う事は原則無い。(呪詛の元祖的存在と言われる提婆の王については、また別の機会に譲る。)いざなぎ流には他にも、数え切れない程の神話や神が存在する。

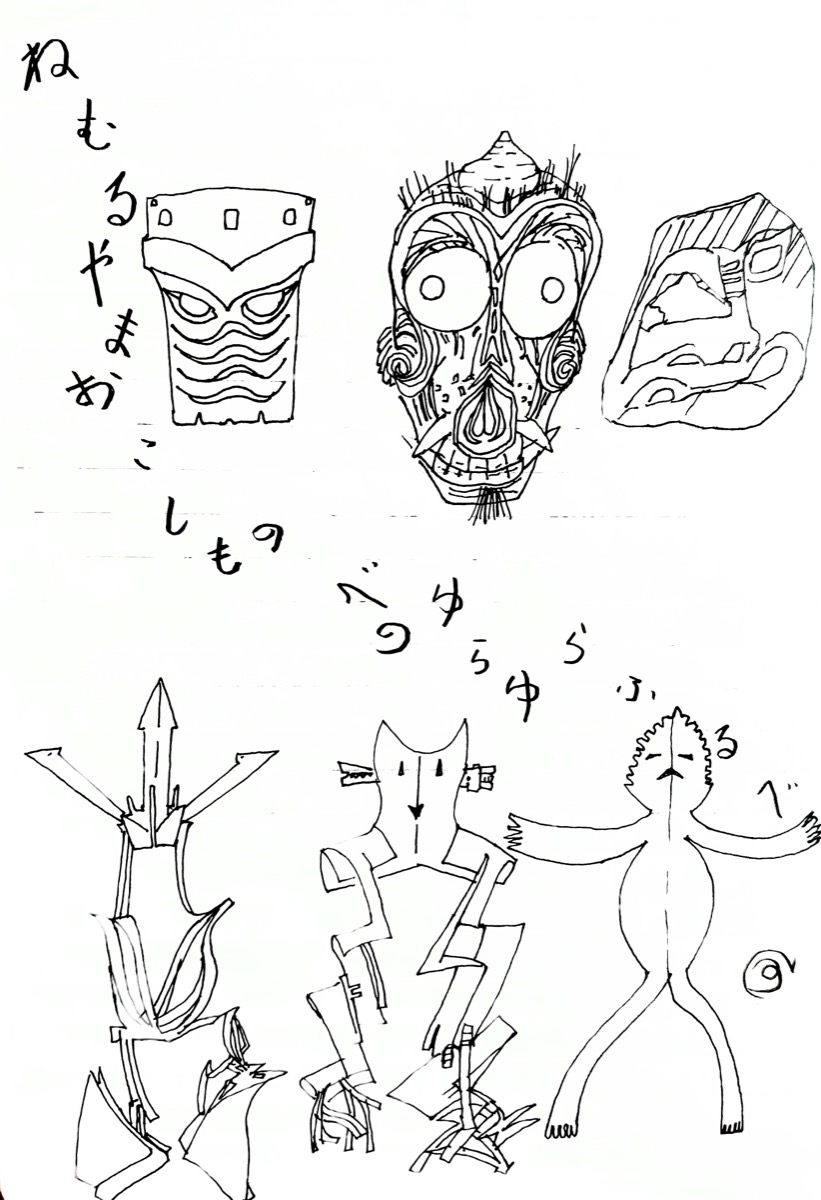

1993年に行われた山鎮めは、十日間に渡り行われた。十年に一度、二十四時間ぶっ通しで行われる大神楽もある。他にも、長年行われていない仮面祭祀なるものもあり、そこでは、山王・山主・鬼神・大蛮・火の玉・風の王・水の王等、上半分に描いたような多くの仮面が用いられる。また、西山法という狩人の秘伝は、柳田國男の『後狩詞記』の原文となった古文書や、マタギが持つものと、同系列と言われる。

元々この物部村は、土佐物部氏の土地。物部氏は、『続日本紀』の物部毛虫咩なる人物の名が初出。彼らは、鉄・武器を作った一族で、「もののふ」という言葉の語源とも言われる。この土地には、多くの妖怪の伝承もあり、いつか訪れてみたいと思っている。

ねむるやまおこしものべのゆらゆらふるべ風来松