近年、コツメカワウソや、ゆるキャラ〈しんじょうくん〉等、俄に獺ブームが来ている。

近年、コツメカワウソや、ゆるキャラ〈しんじょうくん〉等、俄に獺ブームが来ている。

ニホンカワウソは、何を隠そうここ愛媛の県獣である。ただ、2012年に環境省により絶滅種と認定されている…。かつてニホンカワウソは、日本中に広く棲息していた。しかし、乱獲や環境の変化により、1945年頃にはほとんど見られなくなり、1950年頃にはほぼ絶滅しかけていると言われた。実際、本州では1954年和歌山友ヶ島の群が最後の個体群に。翌1955年北海道でも、斜里川での捕獲が最後となった。

ただ、この時期でも、ニホンカワウソは愛媛県の南予に歴然と棲息していた。1928年に捕獲禁止獣に指定されていたにも関わらず、当地では毛皮目当ての密猟が横行していた。それを隠蔽する為、カワウソの存在はひた隠しにされていたのだ…。そこに、1954年、初代〈道後動物園〉園長である清水栄盛が〈愛媛新聞〉にカワウソの情報を求める記事を掲載。早々に反応があり、ニホンカワウソの生存が確認された! これをきっかけに、学会や地域の関心も高まり、1961年文化財として保護が決定、1964年〈特別天然記念物〉となった。1963年には、筆者が住む松山市の石手川でも見られたという(動物園から逃げ出したものらしいが…)! 1962年北宇和郡日振島で漁師により捕獲され、〈道後動物園〉に運び込まれた2歳のオスは「四郎」と名付けられ、同年、南宇和郡大浜で保護された生まれたばかりのメス「松」と共に世界で始めて飼育された。一方、1966年南宇和郡御荘にも〈かわうそ村〉なる施設が作られた。しかし飼育中の死亡や、逃亡が相次ぎ、前述の清水園長もその著書『ニッポンカワウソ物語』において批判している。この施設が一因となりニホンカワウソは、愛媛県から高知県へと住処を移したとも言われる。御荘には現在、ゆるキャラの〈なーしくん〉がいるが、〈かわうそ村〉の黒歴史については、その記録さえ見つけにくい…。その後、1975年宇和島市の九島で最後の保護。1979年高知県須崎市で最後の目撃、同年見つかった死体で作られたものが最後の標本となった。〈道後動物園〉でも、1969年最後の一匹だった「松」が死亡している。

しかしその後も、80年代には新城川で死体が発見されたり、須崎市で撮影されたり、また長崎県五島でも死体が。90年代、00年代になっても、目撃は後を絶たない。最近では、2017年長崎県対馬でニホンカワウソ発見!というニュースが流れたが、ユーラシアカワウソだと判明した。(もっとも、〈レッドリスト〉を作っている〈IUCN〉はニホンカワウソを固有種として認めていないといった問題もあるのだが…。)

さて、妖怪としての獺。『和漢三才図会』には、「小さな狗のようなもので、四足が短く毛は薄青。よく魚を獲り美童や美女に化ける」とある。狐狸より残忍とされ、「かわうそ」の語源も「かわ」と、「恐ろしい」「嘘」「襲う」の意と言われる(実際は温厚な性格)。金沢では、若い女に化けて男を喰う。能登では、かぶそと呼ばれ、やはり人を化かす。津軽では生首に化けて魚網に! 人にも憑くという。小豆島ではかぼそ。舟に化け魚を横取りしたり、どんどろびー(スベリヒユ?)の葉を頭に乗せて化ける。広島廿日市では、魚の目の周りの肉だけ食べると言われたり、9月16日に獺除けの札が峠に立てられたりした。愛媛宇和島ではのびあがりの正体とされる。高知でも美女に化けたり、相撲を取ったり…。相撲といえば河童。実は、カワウソの頭部が平たいことから、河童の正体という説もある!

アイヌ語では、カワウソはエサマンと呼ばれ、悪いカムイとされる。物忘れがひどく、これを食べた人も同様になるという。また、夜にこの名を呼ぶと化けて出るとか、口に何かをくわえたエサマンに合ったら、咥えた物を離させないと、魂を取られるとも言う。

海外においても、中国『捜神記』に美女に化ける話が。朝鮮・ベトナムでは、異種婚姻譚が。後金の太祖ヌルハチも、カワウソの子とされる。カナダ・アラスカの〈タンギット族〉や〈チムシアン族〉に伝わる、カワウソ人間クシュタカは、雪山を徘徊し、赤子の声真似で人を誘って殺しその人になりすますという! 2013年には、チャーリー・シーンも探しに行ったらしい…。

さて、句は参加させてもらっている〈ハイミー句会〉での一句。この時のお題が、正岡子規の忌日「獺祭忌」だった。〈獺祭〉といえば、今や山口県の日本酒で有名。川上村の老獺が子どもを化かして追越して来たという話が由来の地名、獺越(おそごえ)と、俳句界に革命を起こした子規の号からの命名。子規の俳号の一つ「獺祭屋主人」の元ネタは、唐代の詩人李商隠が「獺祭魚庵」と号した事に由る。更に大元は、獺が獲った魚を岸に並べて祭るように見える事から、詩文を作る際資料を広げ散らかす様子を言った。七十二候にも「獺魚を祭る」がある。また、「獺」の漢字は、「天を頼りとする獣」の意。意外と信心深い獣らしい。

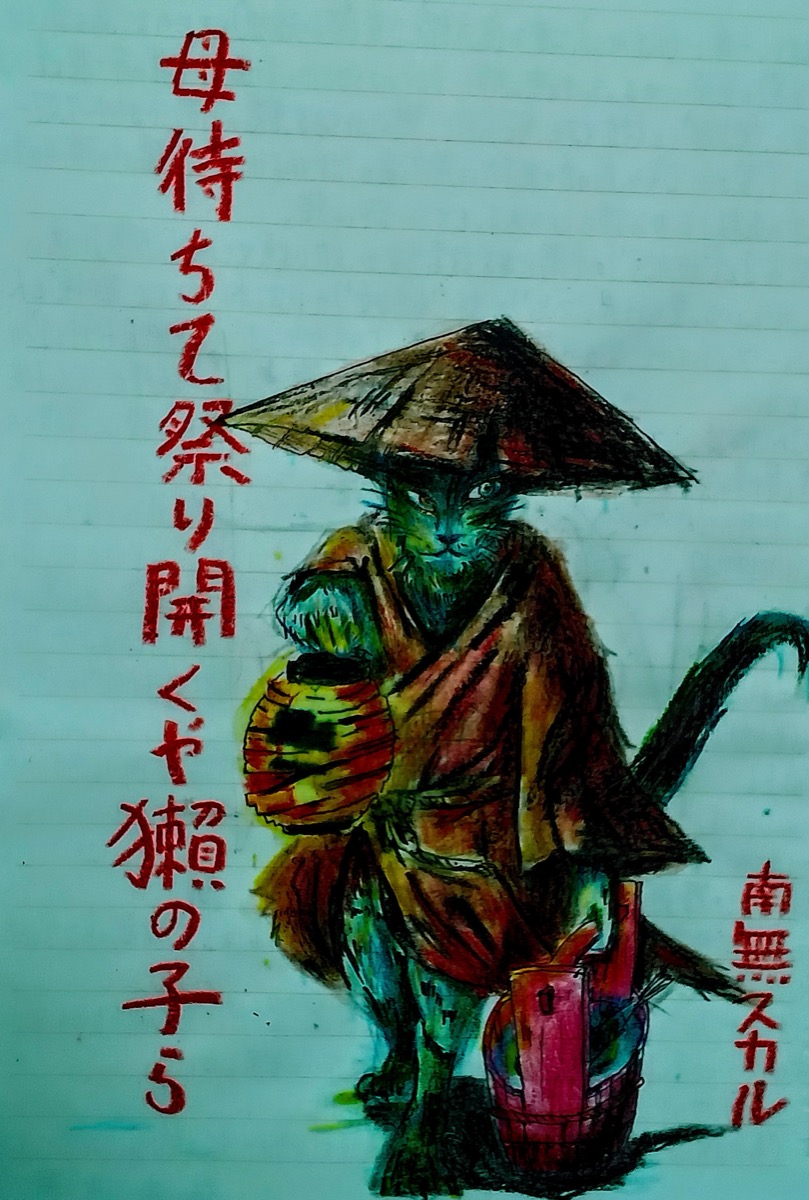

母待ちて祭り開くや獺の子ら南無スカル