秋田編、最終回。

秋田編、最終回。

なまはげと共に秋田の代表と言えば、田沢湖の辰子姫と八郎潟の八郎太郎で、共に竜神。前者は、元は人間だったが美しさを保とうと泉の水をがぶ飲みして竜になってしまった。後者も、仲間のイワナを食べてしまい竜に。似た者同士の2人…いや2竜は恋仲となり、冬は八郎太郎が辰子姫を訪れる為、湖は凍らないという。確かに、ちょっと雰囲気のある湖ではあった。

秋田3大妖怪と言うとしたら、三吉鬼。鬼とは言うものの、飲み屋にふらりと現れる男で、酒代を請求すると災いが、逆に酒を飲ませると、それ以上のお返しを置いていったり、頼み事をきいてくれたりする…と、人間くさい。1800年頃から、姿を見せなくなったという。大平山の鬼神・三吉様信仰とも繋がっていると思われる。菅江真澄や、只野真葛 もこれについて書いている。

他にも、秋田には妖怪が多い。鳥海山の手長足長は、二人の人喰いの巨人で、慈覚法師に退治された。囲炉裏端にいる頭のてっぺんに口のある灰坊主も娘を攫って喰う。前に書いた菅江真澄の『月の出羽路』に載る雄物川の川熊は、殿様の鉄砲を奪おうとした。斬られた手が残る。また、同じ作者の『雪の路奥雪の出羽路』には、稲庭郷沢口村さへの神坂では百鬼夜行があり、ぬらりひょん・おとろし・野槌等が出たと書かれている。『奥の細道』で、曾良が松尾芭蕉に話したのが、旧鼠。死んだ母親の代わりに人の赤子を育てたという大鼠。仙北には生垣を揺するくねゆすり、にかほの〈蚶満寺〉の泣いて不幸を知らせる夜泣き椿、大館〈玉林寺〉の化け猫。南秋田洲崎には人形が描かれた供養札が残る。他にも、山中の落ち葉の中にいる山赤児、雷獣を捕らえて食べたという記録もある!

妖怪ではないが、〈妲己のお百〉も有名。妲己といっても、あの九尾の狐ではなく、飽くまで比喩的な意味。元は才色兼備な京の遊女で、あの鴻池善右衛門に身請けされた後も男のもとを渡り歩き、秋田佐竹の家臣・那河勝忠左衛門へと辿り着く。お百が秋田二十万石を乗っ取ろうとしたのが、1757年の〈秋田騒動〉である。前にも書いた伊予出身の講談師・馬場文耕の『秋田杉直物語』が初出。その後、落語や、歌舞伎等でも演じられ、夏目漱石の『坊っちゃん』、江戸川乱歩の『屋根裏部屋の散歩者』等でも引用されている。お百は秋田沖の海坊主に取り憑かれていたというオチ。

お百は京生まれだが、最後はやはり〈秋田美人〉で締めたい。京・博多と並んで〈日本三大美人〉。〈世界三大美女〉と勝手に日本人が言っている小野小町(あとの二人は、クレオパトラと楊貴妃)も、秋田出身といわれる。特に雄物川上流・大曲・角館を含む仙北に多い。肌が白く、瓜実顔。目は大きく二重瞼。肌の白さやきめ細やかさは、冬が長く日照が短い事や、水や米の質が要因。また、蝦夷の血や、ブリヤート、ツングースの血が入っているからとも(よく言われるロシアというのは、ほぼ可能性はないらしい)。『続日本書紀』には、727年と771年に渤海人が来たことが記されている。また、関ヶ原の戦いで、秋田に転封となった佐竹義宣が、腹いせに水戸の美人を全員連れていき、逆に秋田の不美人を全員水戸に送ったという話もある!〈秋田美人〉については、旅行家イザベラ・バード、建築家ブルーノ・タウト、斎藤茂吉、大宅壮一、小沢昭一、松本清張…と、錚々たる著名人が、文章に書いている。谷崎潤一郎は秋田一の繁華街、川反芸者について書いたが、元々〈秋田美人〉という言葉は、明治時代に秋田の芸者・遊女を評するときに使われた。司馬遼太郎は、この言葉は、日本の美人の基準が変わり始めた明治時代以降のものだろうと書いている。竹久夢二・藤島武二(後に横尾忠則も!)は、川辺町出身のお葉をモデルにした。筆者も秋田に行った時に、言うほどでもないだろう…と高を括っていたのだが、実際、予想以上の美女ぶりにビビッた…!

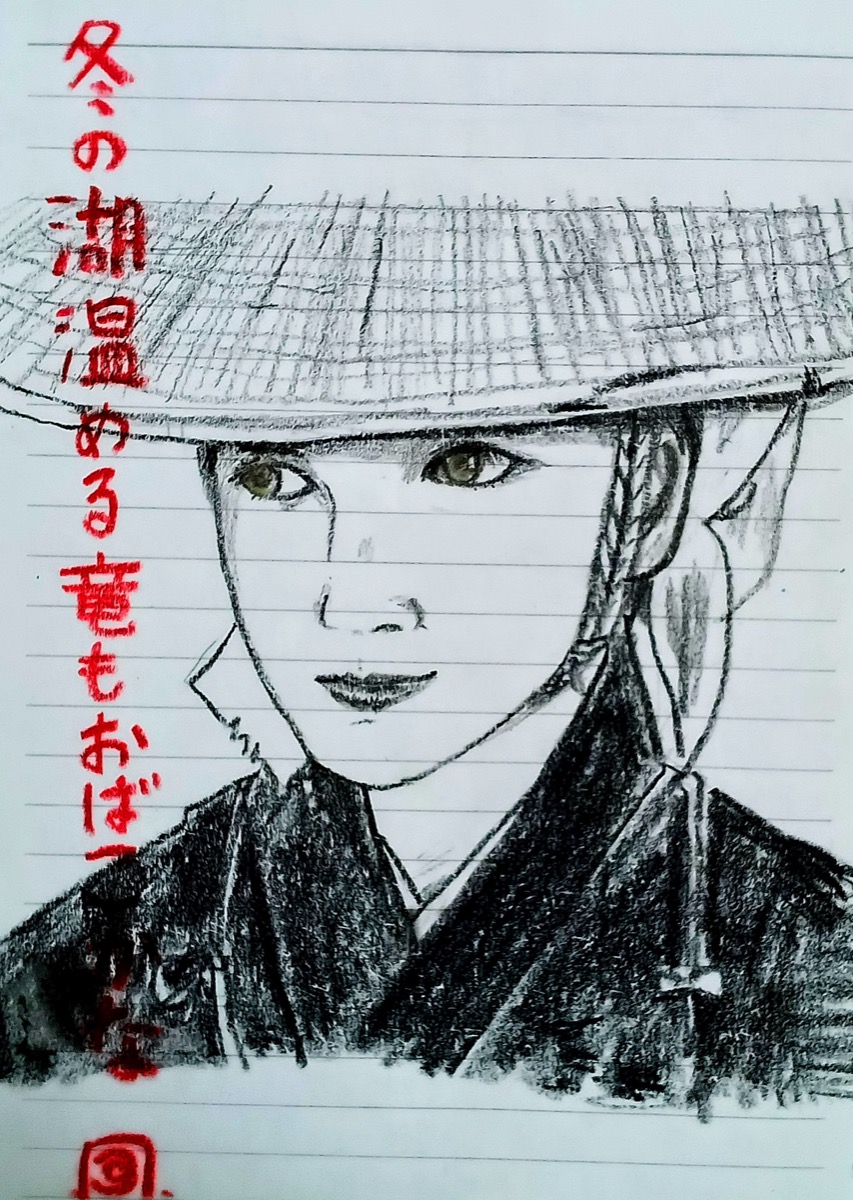

描いたのは、木村伊兵衛が撮った、代表的〈秋田美おばこ〉。1953年に〈第一回大曲全県おばこコンクール〉に出場した、柴田洋子さん(当時19歳)。

冬の湖温める竜もおばこかな風来松