北海道・東北〜甲信越・北関東の山間部で狩猟を行う集団。かつては、〈山立(やまだち)〉と呼ばれ、それが訛って〈マタギ〉になったとも言われる。またアイヌ語の〈マタンギ=冬の人〉・〈マタンギトノ=狩猟〉、マダ(シナの木)を剥いで利用する為、熊も殺す〈叉鬼〉から...等が語源とも言われる。その歴史は古く、平安時代まで遡る。〈マタギ〉の持つ秘巻『山立根本巻』によれば、祖は天智天皇の末裔、万事万三郎。赤城明神の化身である大蛇を、日光大権現の頼みで退散させ、〈山立御免〉を得た。

北海道・東北〜甲信越・北関東の山間部で狩猟を行う集団。かつては、〈山立(やまだち)〉と呼ばれ、それが訛って〈マタギ〉になったとも言われる。またアイヌ語の〈マタンギ=冬の人〉・〈マタンギトノ=狩猟〉、マダ(シナの木)を剥いで利用する為、熊も殺す〈叉鬼〉から...等が語源とも言われる。その歴史は古く、平安時代まで遡る。〈マタギ〉の持つ秘巻『山立根本巻』によれば、祖は天智天皇の末裔、万事万三郎。赤城明神の化身である大蛇を、日光大権現の頼みで退散させ、〈山立御免〉を得た。

山姫の回で、マタギの山の神信仰については、既に書いた。それ以外では、12が山の神の数とされ、十二様とも呼ばれる。12月12日は山の神の日として、入山せず12個の餅を捧げたり、12人で山に入る場合は、13人目として〈サンスケ〉なる人形を持つ(実際、12人での事故が何度も発生している)。一説では、山の神が一年に生む子どもの数と言われる。

他にも、熊が捕れるとシカリ(頭領)により〈ケボカイ〉の儀式が行われ、最後に、クロモチ(肝)・サンペ(心臓)・左側の首の肉を、それぞれ3切れずつモチブシ(クロモジ)に刺して供える。山の神を畏れ尊び使う〈マタギ言葉〉には、「イタズ(熊)」・「コシマケ(カモシカ)」・「セタ(犬)」・「キヨカワ(酒)」・「シカリ(頭領)」(雪男探索に駆り出されたマタギが、ネパールの狩猟民族〈グルン〉の言葉で「猟師=シカリ」だったと話している)...等がある。山の神の叫び声サカブは、細く硬い遠くで響く鉦のように聞こえる。吉祥とされ、特に東からすると大猟。シカリや、腕利きだけに聞こえると言うが、時々、留守を待つ村人にも聞こえる時もある。全身真っ黒(もしくは白)の熊は、山の神の化身なので獲ってはダメ。また、熊が獲れると穢を落とす雨が降るとも言われる。

妖怪らしき話も多く伝わる。小玉鼠はハツカネズミのような姿だが、破裂して音を立て、これを聞くと不猟になると言う。かつて山の神を無下にした小玉のマタギが、これに姿を変えられたとも。もみは、ヤモリのような姿で、男女問わず股間に吸い付き、精気を吸い取る。防ぐためには、褌をきつく締める事! これから、春意香なる媚薬が作られる。庄内山・屏風の大猿は、名マタギ七蔵に撃ち取られた。その体には、弾除けの漆が塗られていたという。他にも鳥海山の大蛇、山の神の化身だというヨウコウ、名はないが、熊が皮だけ残して喰うもの、無数の目を持つもの、マヨイガや、狐、女の姿の山の神にあったという話も多い。変わり種では、飛騨大野に、巨大な石像塔等が発見されたと、1894年の新聞にも載ったが、その後、見つからないままになっている...。

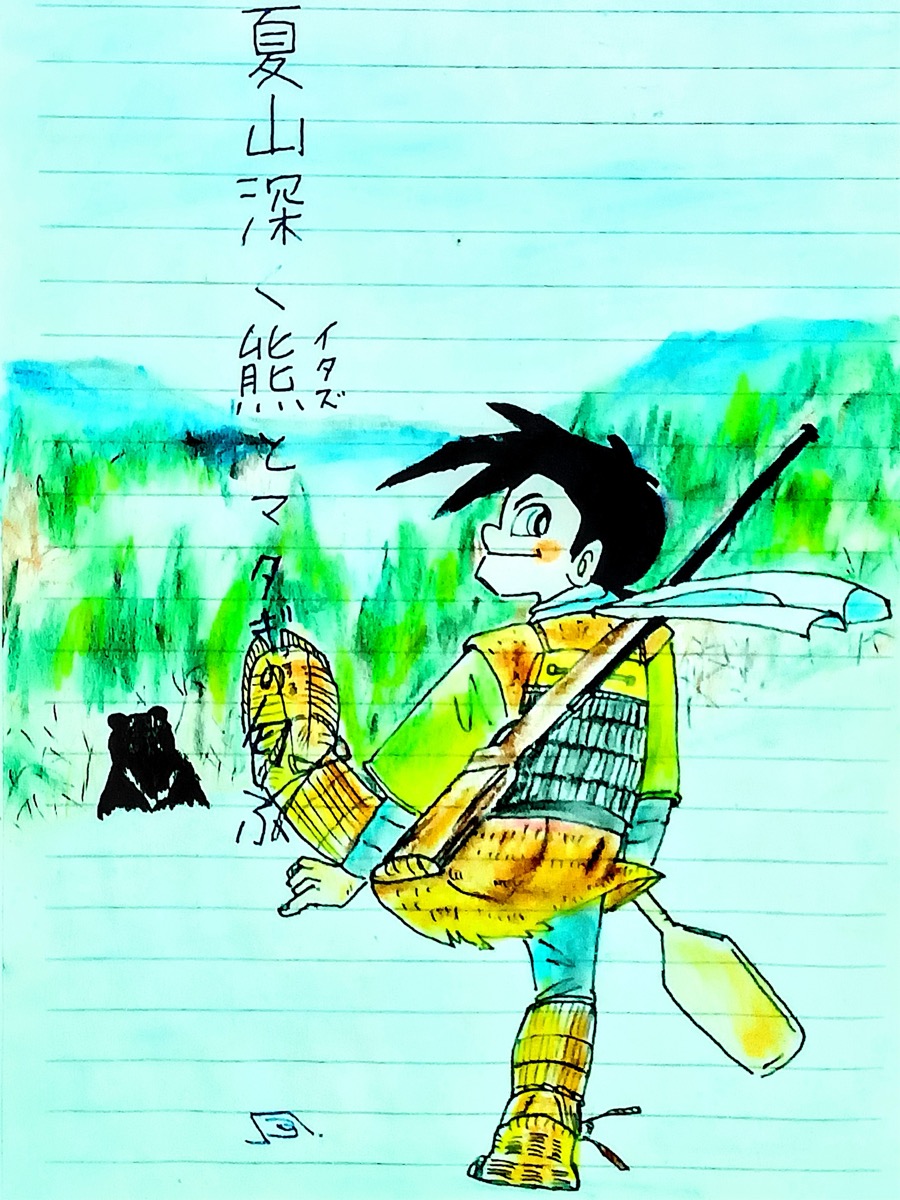

描いたのは、秋田県雄勝郡西成瀬村の生まれのマンガ家矢口高雄のマタギのイラスト。『釣りキチ三平』で知られるが、マタギのマンガもある。驚いた事に、子供の頃『少年ジャンプ』で読んでいた、『銀河−流れ星銀−』の高橋よしひろも、この村の出だった...!! 人食い巨大熊赤カブトと、老マタギそして秋田犬・銀の対決は、凄かった...!!

秋田の旅で、〈阿仁マタギの里〉へも行ってきた。かつては数百人いたというマタギも、今では三十数人だという...。句は、熊猟にふさわしくない夏山で詠んだのだが、行ったのが夏だったので。でも、角館の町中で、「近所に熊が出没したので...」との町内放送があり、ビビった!

夏山深く熊とマタギの匂ふ風来松