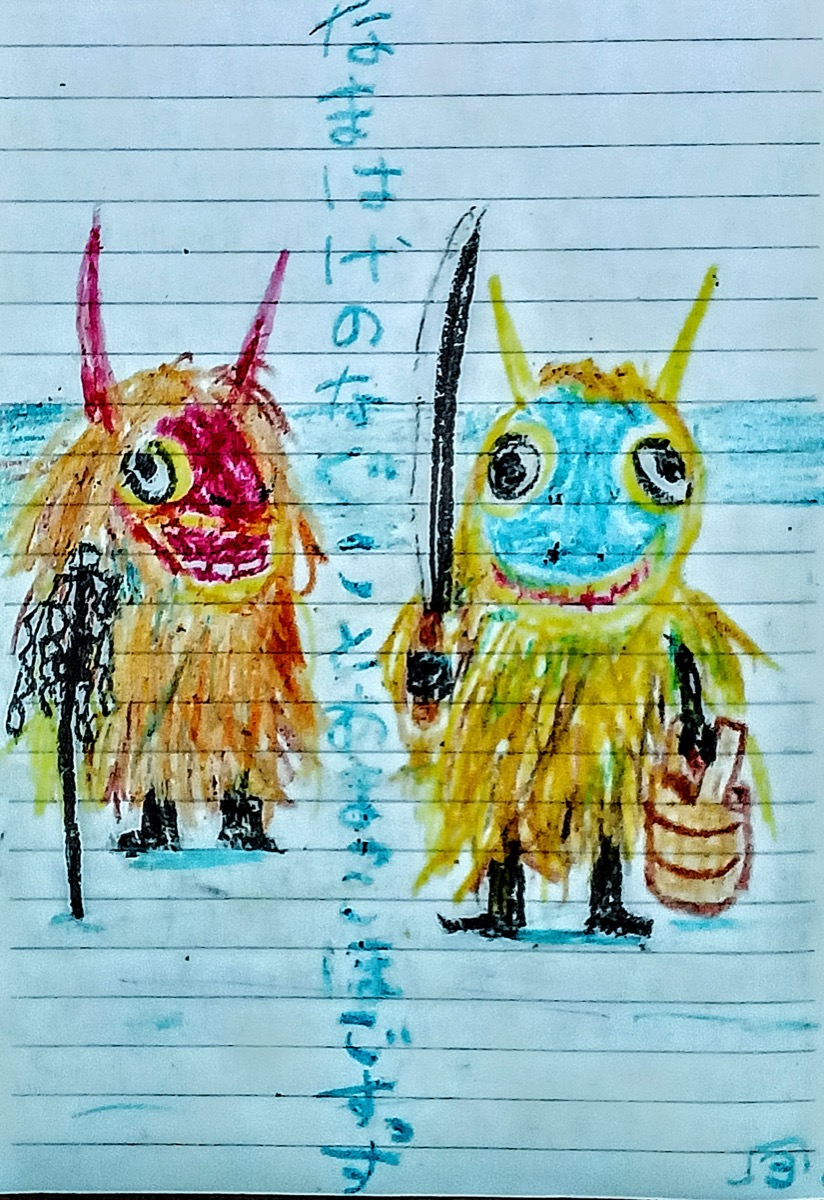

秋田男鹿周辺に、かつては小正月、今は大晦日に訪れる来訪神。家々を巡り、怠けた心を戒め、無病息災や豊作をもたらす。仮面を付け〈テゲ〉(魔除けとなる藁の衣装)を纏う。手には、〈ナモミ〉・〈アマ〉(冬に囲炉裏に当たるとできる低温火傷)を剥ぐ、鉈や出刃包丁、剥いだそれを入れる桶。これがなまはげの語源。地域により、様々な仮面があるが、近年は赤ジンと青ババの一対に定型化してきている。同様のものに、岩手のナモミ・ナガミ・スネカ、青森のナゴメタクレ、能代のナゴメハギがある。愛媛宇和島にもアマブラコサギが。以前、来訪神の際に書いた、西日本のメンドン・トシドン、海外ではオーストリアやドイツにクリスマスに訪れる、聖ニコラウスの相棒プランプスが似ている。

秋田男鹿周辺に、かつては小正月、今は大晦日に訪れる来訪神。家々を巡り、怠けた心を戒め、無病息災や豊作をもたらす。仮面を付け〈テゲ〉(魔除けとなる藁の衣装)を纏う。手には、〈ナモミ〉・〈アマ〉(冬に囲炉裏に当たるとできる低温火傷)を剥ぐ、鉈や出刃包丁、剥いだそれを入れる桶。これがなまはげの語源。地域により、様々な仮面があるが、近年は赤ジンと青ババの一対に定型化してきている。同様のものに、岩手のナモミ・ナガミ・スネカ、青森のナゴメタクレ、能代のナゴメハギがある。愛媛宇和島にもアマブラコサギが。以前、来訪神の際に書いた、西日本のメンドン・トシドン、海外ではオーストリアやドイツにクリスマスに訪れる、聖ニコラウスの相棒プランプスが似ている。

なまはげの起源には、幾つか説がある。その一つが、かつて不老不死の約束を求めてこの地へ来た、漢の武帝の使役したコウモリ姿の五匹の鬼というもの。それが、正月十五日だけ解き放たれて里を荒らすので、村人は〈五社堂〉に一夜で千段の石段を築くことができるかどうかの勝負を持ちかける。できれば、毎晩娘を一人差し出すが、出来なければ去ってくれと。そして、九百九十九段まで来たところで、天邪鬼に一番鶏の声真似をさせて追い払ったという。他にも、〈真山〉〈本山〉の修験者説、漢人・ロシア人・スペイン人などの漂流異人説、山の神説...等がある。

文章での初出は、柳田国男が「民俗学の祖」と呼んだ、江戸時代の本草学者・菅江真澄(角館で客死した)の『牡し鹿乃寒かぜ』。1810年頃の記録。真澄の記したなまはげは、現代とは少し違い、手に持つのが小斧だったり、腰に何かを入れる小箱を付けていたりする。面もひょっとこのようなものも。動作もおとなしめ? 真澄は、男鹿の日記五冊の題を、全て「〜の風」としている。冬に吹くのは、名物ハタハタを呼ぶ季節風。以前、秋田を旅した際、この魚は近県、不漁との事で食べれずじまいだ...。男鹿共々、是非再訪したいものだ。

絵は、その時に見た、フランス人写真家シャルル・フレジェの2019年観光用ポスター。

なまはげのなぐごとあまっこほごすっす風来松