インドネシア〜ロシア・カナダまで、北半球に広く分布する針葉樹。-10℃程度の低温・凍結に耐えられる。季語に「色変えぬ松」がある。語源は、緑を「保つ」・神を「待つ」「祀る」等と言われる。「松竹梅」や〈門松〉等でも分かるように、日本ではめでたい木とされる。東南アジアでも、神が降りる不老不死の象徴。中国においても、秦の始皇帝が雨宿りに使った松に〈太夫〉の爵位を与えており、後世には遊女の最高位の呼称となった。古代ヨーロッパでも、常緑の松は、神聖視された。イタリアやドイツでは、同科のモミが魔除けとされた。『ギリシャ神話』では、パーンに愛されるも、北風の神ホレアスに吹き飛ばされ、松の木と化したピティスがいる。これが、ラテン語の「pinus」となり、更に英語の「pine」となった。ちなみにスペイン語ではアイスの名前にもなっている「pino」!

インドネシア〜ロシア・カナダまで、北半球に広く分布する針葉樹。-10℃程度の低温・凍結に耐えられる。季語に「色変えぬ松」がある。語源は、緑を「保つ」・神を「待つ」「祀る」等と言われる。「松竹梅」や〈門松〉等でも分かるように、日本ではめでたい木とされる。東南アジアでも、神が降りる不老不死の象徴。中国においても、秦の始皇帝が雨宿りに使った松に〈太夫〉の爵位を与えており、後世には遊女の最高位の呼称となった。古代ヨーロッパでも、常緑の松は、神聖視された。イタリアやドイツでは、同科のモミが魔除けとされた。『ギリシャ神話』では、パーンに愛されるも、北風の神ホレアスに吹き飛ばされ、松の木と化したピティスがいる。これが、ラテン語の「pinus」となり、更に英語の「pine」となった。ちなみにスペイン語ではアイスの名前にもなっている「pino」!

妖怪では、前にも書いた愛知三河の〈長興寺〉の二龍松の精。二人の童子姿で現れ、漢詩を書いた。人喰い松は、東京渋谷の〈北谷稲荷〉に祀られる。明治から昭和にかけ、これを取り除こうとするたび事故が多発した。岩手日の出に平成6年まであった巨大松も、5色の蛇が絡みついていた為に不吉とされ、切り倒そうとされた際、血を流したという。鳥取米子の一里松には、狸が化けた白髪の老婆が松の木のてっぺんに現れた。三重の津・高野尾の銭掛け松は、流罪となった小野篁の放免を祈願するため、お伊勢参りに向かった彼の妻が、途中で出会った男に騙されて参るのを諦め、銭を掛けたという松。その松は、彼女の去った後、白蛇と化して騙した男を睨みつけ、結局、銭は取れなかったという。また、菅原道真で有名な飛梅同様、彼を追って飛んだ飛松もある! こっちは、太宰府までは届かず、大阪摂津に落ちた。また、神戸の須磨の〈板宿八幡神社〉にもこの飛松が実在しており、近くには〈飛松町〉なる地名も残っている。また、道真の配流の地である福岡の住吉では、彼が到着した時、一夜のうちに松の苗木が松林になった!

松は、筆者の俳号にある文字なので、いつか取り上げたいと思っていた。「風来松」の風は、日本でもヨーロッパでも、松の友達と考えられる。季語にも、風が松の葉を揺らすと言う意味の「松籟」がある。因みに、お察しだとは思うが、この俳号は落語の「寿限無」の中の「風来末」(風の来し方、行く末には果てがないの意)を、本名の一文字の「松」に置き換えたもの。また、この落語の作者とも言われる平賀源内の号の一つが「風来山人」!

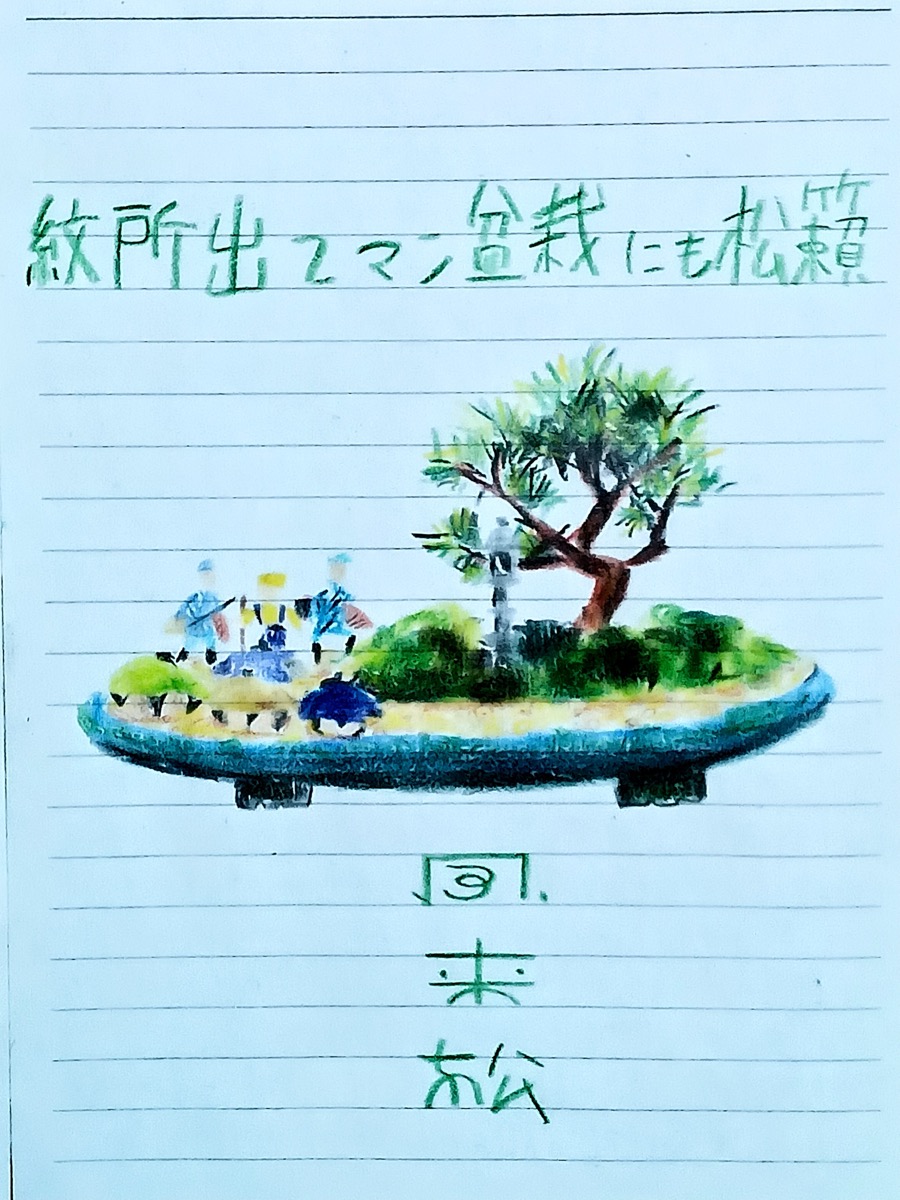

句の方は、パラダイス山本の「マン盆栽」(盆栽にフィギュアなんかを置くアート)! この人、マラカス奏者であり、マイレージマニアであり、日本で唯一の公認サンタクロースでもある!

紋所出てマン盆栽にも松籟風来松