大げさに言い立てられた作り話。語源は、法螺貝。この貝は山谷の地中に棲み、精気を得て海に入る。その際、山は崩れ、洪水が起こるとされた。〈密教〉では元々、釈迦の説法が遠くまで響き渡る様を「法螺を吹く」と言った!〈修験道〉では、獅子吼を擬し、悪魔降伏の力を発揮すると言う。〈ヒンドゥー教〉でもヴィシュヌ神の象徴で、海の安全を願う魔除けとされた。

大げさに言い立てられた作り話。語源は、法螺貝。この貝は山谷の地中に棲み、精気を得て海に入る。その際、山は崩れ、洪水が起こるとされた。〈密教〉では元々、釈迦の説法が遠くまで響き渡る様を「法螺を吹く」と言った!〈修験道〉では、獅子吼を擬し、悪魔降伏の力を発揮すると言う。〈ヒンドゥー教〉でもヴィシュヌ神の象徴で、海の安全を願う魔除けとされた。

アメリカでは、19世紀、開拓民や船乗りが焚き火に集まって〈トールトーク〉をした。前ページに書いたペコス・ビル、ミシシッピ川の荒くれ者マイク・マフィン、国中にりんごの木を植えて回ったジョニー・アップルシード、蒸気ハンマーと勝負したジョン・ヘンリー、8mの樵ポール・バニヤンは、五大湖・ミシシッピ川・グランドキャニオンを作ったという! 昔、〈丸大ハム〉のテレビCMに出てた「大きくなれよ〜!」が実はバニヤン! ある猟師が、オランダ人の一団と出合い、酒盛りをしてたら20年が経ったというリップ・ヴァン・ウィンクルの話もある。日本語で「ウラシマ効果」という、〈相対性理論〉の亜高速航行時に起こる現象を、向こうでは「リップヴァンウィンクルエフェクト」と言う。

ヨーロッパでは、「ほらふき男爵」こと、ミュンヒハウゼン男爵カール・フリードリヒ・ヒエロニュムスが有名。18世紀に実在したプロイセン貴族。そのほら話があまりにも面白く、ある人物が無断で本にして出版したところ、男爵は怒りのあまり憤死してしまった! 古くから何度も映画化され、最近では1988年テリー・ギリアム監督が『バロン』を作った。他にも、星新一や、寺山修司も彼を題材に作品を書いている。

日本では、昔話の『天狗の隠れ蓑』や『鴨取り権兵衛』、落語の『あたま山』等が、有名。

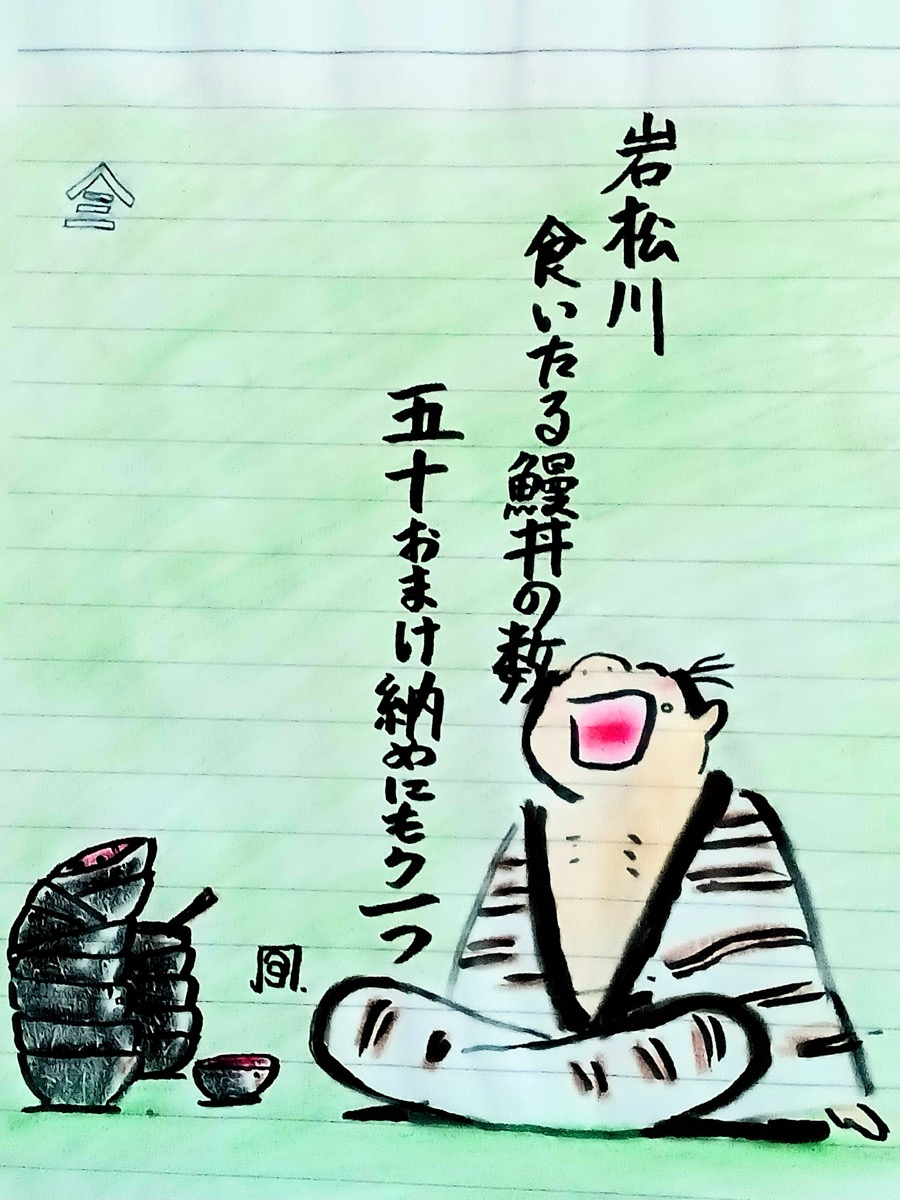

絵と句は、ご存知〈浜田三島堂〉の〈善助餅〉。「食いたる餅の数五十おまけ納めにもひとつ。てんやわんやの善助餅。」『てんやわんや』は獅子文六の小説。彼の妻の実家がある愛媛県宇和島市津島(旧北宇和郡岩松)が舞台。昔、『本の雑誌』に、松山が誇る自称「ほそぼそ芸術家」神山恭昭さんが、ここ岩松を訪れる紀行文を書かれていて、それを元に数年前、筆者も行ってみた。小説が書かれた〈大畑旅館〉に泊まれ(残念ながら最近廃業してしまった)、公民館で1.5mのオオウナギのホルマリン漬けも見た(これは、〈高田八幡神社〉の宝刀〈瀬上の太刀〉で斬られた大蛇の化身と言われる)。しかし、神山さんが行ったという、作品の中に登場する平家の隠れ里へは行けなかった…! もちろん〈善助餅〉は買った。原作では、五十でなく三十。「トッポ話も懐かしい。」愛媛や高知では、ほら話のことをこう言う。「ほんとですらい!」

岩松川食いたる鰻丼の数五十おまけ納めにもう一つ風来松