髪鬼。女の怨みが他人の髪に宿り、どんどん伸び続け、鬼の角のように逆立つ。切っても切っても、伸び続ける。『百器徒然袋』に載る。毛娼妓(けじょうろう)は、遊郭に現れる長い髪ぼうぼうの遊女。『黄表紙』では、男の妖怪達に人気。毛羽毛現は、全身毛むくじゃらで、稀にしか見られない。疫神ともされる。『今昔百鬼拾遺』に載るが、この解説にあるのが、中国の毛女。『投轄録』には、髪銭を焼く煙の中に現れた、全身毛だらけの女とある。また、『列仙伝』には、秦の始皇帝の宮女だったが、秦の滅亡後山中に逃れ松葉を食べて生き延び、百七十年して空を飛べるようになった仙人として載る。暗闇で髪を切る髪切りは江戸時代に多く現れた。本人の気づかぬ内に、元結からバッサリ切られるという怪異。狐狸や髪切り虫の仕業とも言われる。5・6世紀の中国や、20世紀のロンドンでも発生。人や獣が幽霊と結婚しようとした際に現れると、水木サンは書いている。背後から髪を引き決断をためらわせる後髪もいる。

髪鬼。女の怨みが他人の髪に宿り、どんどん伸び続け、鬼の角のように逆立つ。切っても切っても、伸び続ける。『百器徒然袋』に載る。毛娼妓(けじょうろう)は、遊郭に現れる長い髪ぼうぼうの遊女。『黄表紙』では、男の妖怪達に人気。毛羽毛現は、全身毛むくじゃらで、稀にしか見られない。疫神ともされる。『今昔百鬼拾遺』に載るが、この解説にあるのが、中国の毛女。『投轄録』には、髪銭を焼く煙の中に現れた、全身毛だらけの女とある。また、『列仙伝』には、秦の始皇帝の宮女だったが、秦の滅亡後山中に逃れ松葉を食べて生き延び、百七十年して空を飛べるようになった仙人として載る。暗闇で髪を切る髪切りは江戸時代に多く現れた。本人の気づかぬ内に、元結からバッサリ切られるという怪異。狐狸や髪切り虫の仕業とも言われる。5・6世紀の中国や、20世紀のロンドンでも発生。人や獣が幽霊と結婚しようとした際に現れると、水木サンは書いている。背後から髪を引き決断をためらわせる後髪もいる。

徳島三好加茂村の〈彌都比売神社〉の御神体麻桶の毛は、機嫌を損ねると桶から髪を伸ばし襲ってくるという。京嵯峨嵐山の〈御髪神社〉には、髪結いの始祖とされる、藤原采女亮政之が祀られている。

仏教の神達も、独特のヘアスタイル。如来の〈螺髪〉。菩薩の〈垂髪〉、不動明王の〈巻髪〉...等が知られる。

西洋では、やはり『ギリシャ神話』のゴルゴン三姉妹の三女メデューサ。美しい髪をアテネと競い、蛇の髪を持つ怪物に変えられしまう。見る者を石にする力を持つがペルセウスに討たれる。ポセイドンの愛人でもあり、ペガサスや巨人リューサーオールを産んだ。

古来より髪には不思議な力が宿るとされてきた。日本でも「髪」は「神」に通じるとされた。すもうの力士が髷を結うのも、この為。〈キリスト教正教会〉の〈修道士〉は、基本髪は切らない。一方で、〈仏教僧〉は、煩悩の象徴として〈剃髪〉する。

髪といえば、〈丁髷〉! 月代を剃るという形は、室町時代後期からのもので、兜を被った時の蒸れ防止から生まれた。古くは、冠や烏帽子を被る際、頭上で髪を束ねた。この烏帽子、平安時代では、成人の証され、庶民も被った。寝る時も取らなかったようで、烏帽子を取った姿を見られることは、裸と同じくらいの恥と感じていたらしい...。大元は、やはり中国。日本では、明治四年に〈断髪令〉が出されたが、正岡子規は明治八年の〈勝山学校〉(筆者の母校である現〈番町小学校〉)の入学時まで、髷を結っていた。彼の祖父、大原観山が大の西洋嫌いで、子規と従兄弟の三並良と二人だけが、松山城下での髷姿だったのだが、さすがに嫌がって祖父に訴えての断髪だったという。

これから少し後、17世紀のフランスでは、カツラが流行した。ルイ13世が薄毛だった為に使用した事をきっかけに、貴族社会に広まった。音楽室でよく見る音楽家たちの肖像画もコレ。白髪なのは、当時の流行り...。ベートーヴェンが被ってないのは、貴族の為でなく、庶民の為に音楽を作っているというポリシーから! 実はカツラの歴史は古く、古代エジプト人は、地毛は切ってカツラを付けていたと言う!

他にも、気になる髪型にアフロヘアがある。サイババ、子門真人、笑福亭鶴瓶、トータルテンボス...具志堅用高のは、アフロというより、パンチパーマっぽい(一時期のカープ選手達のような...)。あと、ドレッドヘア! アフロと共に、アフリカ回帰的な意味合いでアメリカの黒人たちの間で流行った。しかし、実はドレッドの歴史は古く、最古は紀元前1600年のクレタ島。スパルタや、ケルト人、ゲルマン人、アステカ、ヴァイキング、アメリカンインディアン...と、世界中で大人気!〈ヒンドゥー教〉では、神聖視され、シヴァ神はドレッドの中に、女神ガンガーを封じ込めた!

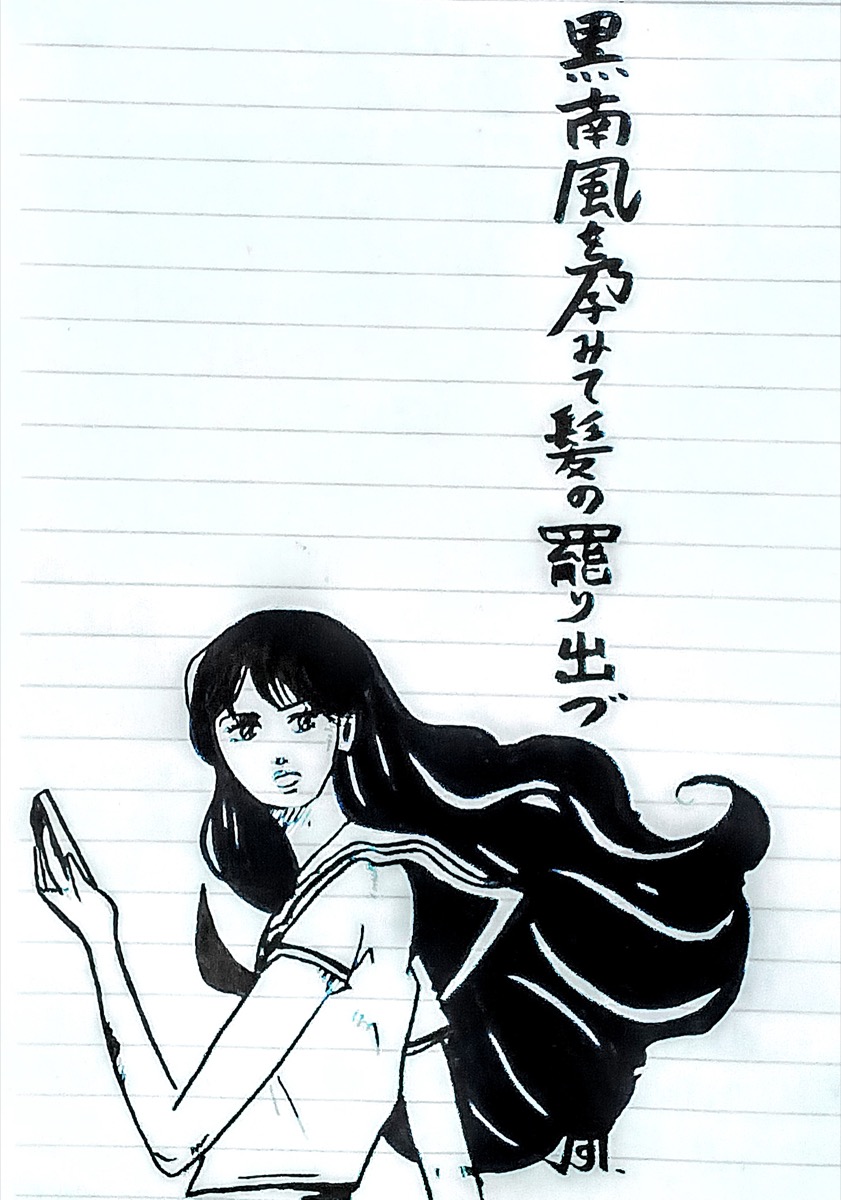

描いたのは、『ジョジョの奇妙な冒険』に登場する山岸由花子。髪の毛を自由に伸ばしたり、動かしたりする事のできる能力。名前は〈ラブデラックス〉! イギリスのバンド〈シャーデー〉が由来で、そのジャケットには長い黒髪の女が描かれている。

黒南風を孕みて髪の罷り出ず風来松