このところ、定期的に歯医者に通っている。父方の祖父は、全く虫歯がなかったのだが、残念ながら筆者に遺伝はしなかったらしい…。だいたい、そういうのって遺伝するのかな?

このところ、定期的に歯医者に通っている。父方の祖父は、全く虫歯がなかったのだが、残念ながら筆者に遺伝はしなかったらしい…。だいたい、そういうのって遺伝するのかな?

職業柄、毎日3〜5歳くらいの子供たちと顔を合わせているのだが、小学生前の子たちは乳歯が抜けている子も少なくない。目の前で抜けちゃうなんて事も稀にあるが、彼らは抜けた歯をティッシュに包んで持って帰る。どうも、最近の子たちは抜けた歯を歯の精トゥース・フェアリーに、コインと交換してもらうらしい!「欧米か?!」そして、親たちは、将来治療の役に立つかも…と、大事に保存しているという。僕らの子供の頃は、上の歯は縁の下に、下の歯は屋根に…が定番だった。アジア圏では、同様の国が多い。縁の下の方は、一生歯の伸び続けるネズミにあやかるという意味がある。ロシアでも、ネズミの巣穴に持っていく。

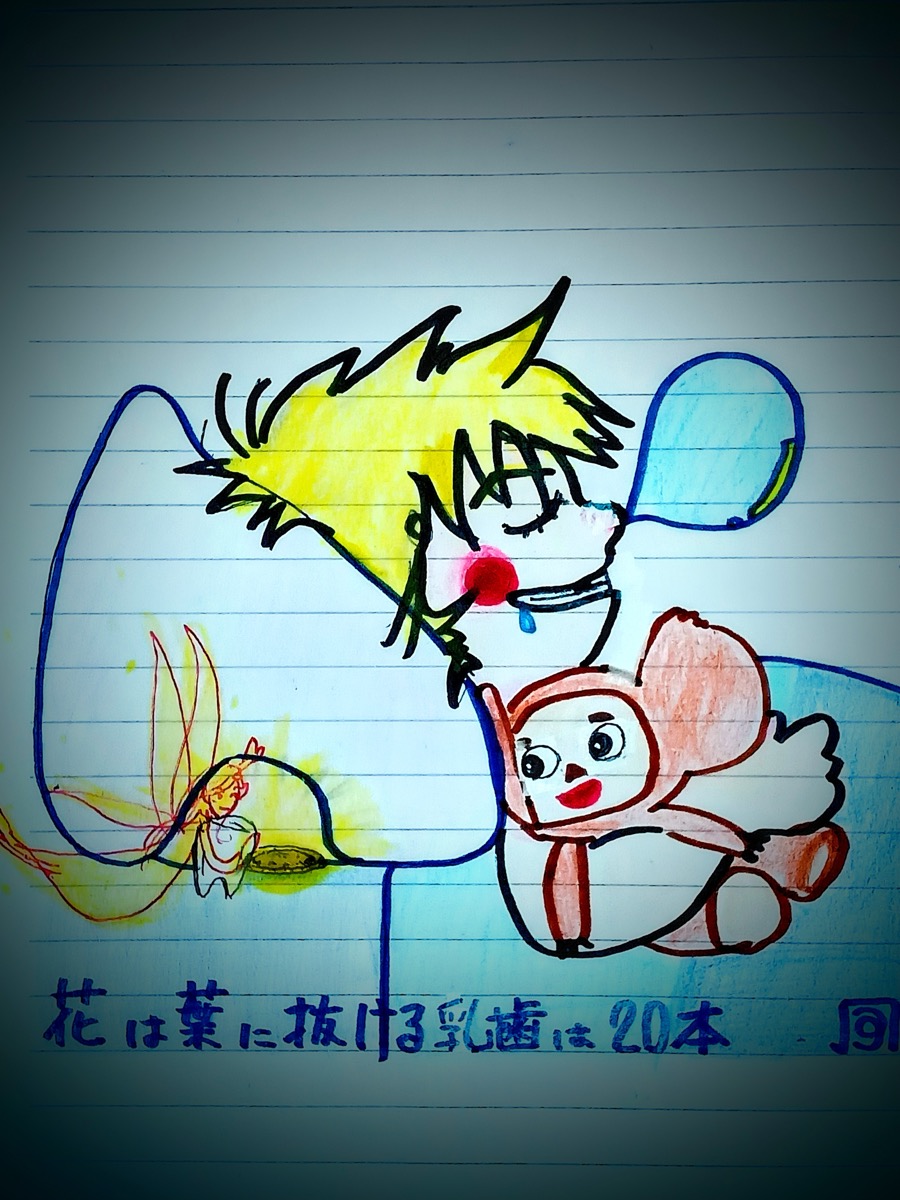

絵に描いたのが、アメリカやイギリスのトゥース・フェアリー。抜けた歯を枕の下に置いておくと、だいたい1クォーター(25セント)コインと交換してくれる(日本では作り物の可愛らしいコイン風の物が出回っている)。スペインやメキシコ・ハイチ等のラテン系では、ネズミの妖精であるラトンシート・ペレスもしくはエル・ラトンが持って行く。起源は、19世紀のスペイン国王アルフォンス13世が幼い頃、母である王妃が息子の為に書かせた絵本。モンゴルでは若い犬にあげ、ブラジルでは空高く放って太陽に向かって祈る。

さて、歯の妖怪といえば、お歯黒べったり。『絵本百物語』に載る姿は、目鼻は無く、お歯黒の大きな口で笑っている。角隠しを被った着物姿。京の革屋町には、荒物屋の子どもの歯が一夜にして一寸(約3cm)伸びて折れた、という話がある。

『ギリシャ神話』のスパルトイは、大地に撒かれた竜の歯より生まれた戦士。前にも書いた映画『アルゴ探検隊の大冒険』の竜牙兵の影響で、ガイコツ姿に描かれることが多いが、本来は人間の姿である。厳密には『アルゴ〜』の方は、ヒュドラの歯から生まれた。

歯の神となると、暴徒に全ての歯を折られて死んだ、歯の守護神のアポロニアがいる。処刑される際、「歯痛に悩む者が我が名を唱えれば、苦痛から逃れられるだろう」と言ったという。歯を引き抜くヤットコや、歯を手にした姿で描かれることが多い。ローマの〈サンタアポロニア教会〉に聖遺物として、彼女の歯や顎等が残る。もちろん、日本にも歯の神様はたくさんいる。静岡の歯いた地蔵。大阪にも〈歯神社〉がある(もっとも、ここは淀川の決壊を、歯止めした事が由来)。

それほど人類は古今東西関わらず、歯に苦しめられてきた…。〈魔歯〉・〈鬼歯〉は生まれた時に既に生えている歯の事。ルイ14世には2本あったという。またその妻マリー・アントワネットは、結婚前に矯正を受けていた。彼女の出身ハプスブルク家は、受け口の家系らしい。

それよりも、やはり虫歯! 歴史上の有名人では、古くはラムセス2世、曹操、エリザベス1世、前述のルイ14世…。日本では、真田幸村、滝沢馬琴、永倉新八に、山内容堂…。かつて、バビロニアでは歯虫祓いの呪文を唱え、麻酔作用のあるヒヨスの実を用いていた。が、世界では長らく、抜歯が唯一の虫歯の治療法だだった。18世紀頃までは、虫歯の原因は歯虫なる虫が歯を喰うためと考えられていた。しかし、17世紀フランスで、レオナルド・ダ・ヴィンチが記した歯・顎の解剖図が歯科医学の基礎となり、1728年同フランスの「近代歯科の父」と呼ばれるピエール・フォシャールが虫歯治療や、義歯の制作に革新をもたらした。日本では、奈良時代から長らく、お歯黒が存在していたが、これも虫歯予防の、意味があった。その成分が細菌による溶解を防ぐらしい。

最近では、虫歯を溶かすスウェーデン発祥の〈ポリオプロ〉や、高出力レーザーや高温プラズマによる治療等があるらしい…。しかし、ここまで医学も発展・進歩しているのに、本当に虫歯ってどうにかならんのかな? 実は既に何かが発明か発見されているのだが、歯医者関係者が隠しているだけでは…?

花は葉に抜ける乳歯は20本風来松