ここ、伊予松山の高浜の港の沖2kmに浮かぶ、地元民にとっては、愛着のある島だ。こんもりとした、〈伊予富士〉の形もかわいらしい。筆者も子供の頃、良く海水浴に渡った。松山に多く見られる苗字の河野氏・越智氏は、この島から始まったとも言われる。そのいわれが伝わるのが〈船越和気比売神社〉。ここで毎年秋に行われる〈船踊り〉を元に、今や松山中でやっている〈水軍太鼓〉も生まれた。かつて、〈広島カープ〉で活躍した西本明和や、我が家がお世話になっている〈山本酒店〉のおかみさん(正確には隣の〈釣島〉)も輩出した。

ここ、伊予松山の高浜の港の沖2kmに浮かぶ、地元民にとっては、愛着のある島だ。こんもりとした、〈伊予富士〉の形もかわいらしい。筆者も子供の頃、良く海水浴に渡った。松山に多く見られる苗字の河野氏・越智氏は、この島から始まったとも言われる。そのいわれが伝わるのが〈船越和気比売神社〉。ここで毎年秋に行われる〈船踊り〉を元に、今や松山中でやっている〈水軍太鼓〉も生まれた。かつて、〈広島カープ〉で活躍した西本明和や、我が家がお世話になっている〈山本酒店〉のおかみさん(正確には隣の〈釣島〉)も輩出した。

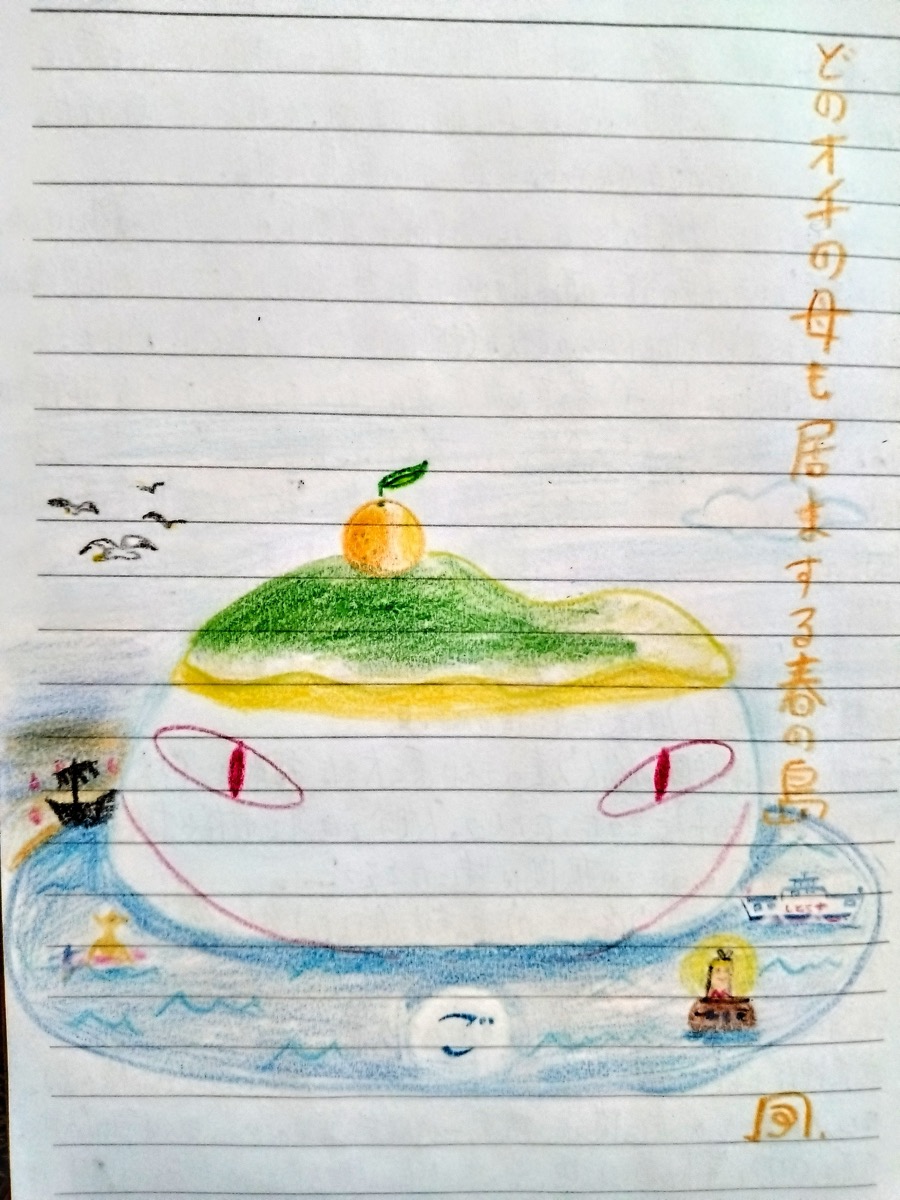

さて、〈船越和気比売神社〉の伝説。ある日、島の漁師・和気五郎太夫が、見知らぬ壺を引き上げる。その中には、10〜12歳程の少女がおり、唐の国より来たのだと言う(虚ろ舟だ!)。五郎太夫は自分の娘として育て、和気姫と名付けた。やがて成長して美しい娘となった姫は、伊予の豪族の男と結婚して、三人の子を産んだ。このうち第三子・小千御子が、河野氏や越智氏の先祖だと言う。母が住む島ということで、「母子島」(もしくは「母居島」)とされたが、江戸の頃より「興居島」と呼ばれるようになった。

また、姫が結婚したのは、孝靈天皇の第三皇子・伊予王子という話もある。孝靈天皇は、紀元前200年頃の天皇で、鳥取伯耆で日本最初の鬼退治をした。また、彼の在位中に、徐福が来日したと言われる。

更に、どちらの話にも生まれた三人の子は怪異とされ、流された話があり(当時、三つ子は不吉とされた。では彼らも三つ子なのか?)、それぞれ、吉備児島・駿河清見崎・伊予小千の郡大浜に流れ着いたという。母親である姫も流されたらしく、伊予和気郡沖島に。後に、興居島へ戻り、島で生涯を終えたという。

島には他にも、磐長姫をまつる巨石が神体の〈磐神神社〉がある。大三島の〈大山祇大神〉の長女で、木花咲耶姫の姉。かつてこの沖を通る船は帆を半分降ろして、供え物をして拝んだと言い、それを怠ると、風が止み船を進ませなくなった。また、終戦直後頃までは、神社の〈通夜堂〉に住む老婆が磐長姫を降ろしてお告げをしていた。神使である、赤い目の白蛇もいたらしい。他にも、龍石山には、龍が跡を残した岩がある。一説には、巨大伊勢海老と巨大亀が戦った際の跡とも(『南海の大決闘』のエビラ?)。大正時代には、何千もの火の玉と共に幽霊船も出没した。

最後に、そんな興居島で詠まれた歌を。

『しずかなる湖の干潟の砂ほりてもとめえしかなおほみどりゆむし』1950年天皇裕仁。松山行幸の休養日に興居島を訪れて。

どのオチの母も居りまする春の島風来松