竜宮城、水晶宮、水府、竜の宮、海神宮(わたつみのかみのみや)...とも。

竜宮城、水晶宮、水府、竜の宮、海神宮(わたつみのかみのみや)...とも。

『浦島太郎』で知られるが、古くは『日本書紀』等に書かれている『浦島子伝説』が元。ここでは、乙姫は亀比女と言い、あの亀と同一。龍宮も蓬莱(とこよのくに)とされ、海底ではなく波上にある。また、『万葉集』にも、常世のワタツミの娘と詠まれている。室町時代の『御伽草子』において初めて乙姫、龍宮とされた。ただ、やはりその場所は、島か大陸のように描かれている。

『御伽草子』における結末は、太郎は鶴に、乙姫は亀となり、夫婦となるハッピーエンド。これが、鶴亀を縁起物とする起源とも言われる。現在の形は、大正時代、巖谷小波が教科書用に、『日本昔噺』に手を加えた物だと言われる。あの童謡もこの頃作られた。ここにきて、やっと龍宮は海の底へ。

柳田國男は、日本の昔話の龍宮に竜はいないとし、竜と海神(ワタツミ)は別だと考える。だが、元々『浦島太郎』自体、中国の唐の時代の『竜生九死伝説』や、『竜女伝説』から出来たと思われる。その他にも、中国には、僧・龍樹が南海の龍宮で、梵字の始まりとなる経典を授かったり、名医・孫思邈が製薬の技を教わったリ、前にも書いたが、あの孫悟空が龍宮で大暴れする話等がある。

日本でも、山幸彦が海幸彦の釣針を探しに龍宮へ行き、安倍晴明も龍仙丸(耳にいれると動物の言葉が分かる!)を龍宮で授かった。

さて、では龍宮は一体、何処なのか? これについては、様々な所が手を挙げている。青森、福島の二本松、兵庫豊岡、長崎対馬、三重志摩には海女が龍宮で貰った玉手箱が現存する! 岐阜では、菅原道真が乙姫に歌を贈ったと伝わる。本命は香川の三豊。太郎の生地だという〈生里〉、玉手箱を開いたという〈箱〉等の地名があり、〈亀戒社〉も。ただ、何となくだが琉球の先にあるというニライカナイ説が一番相応しい気もするなぁ...。

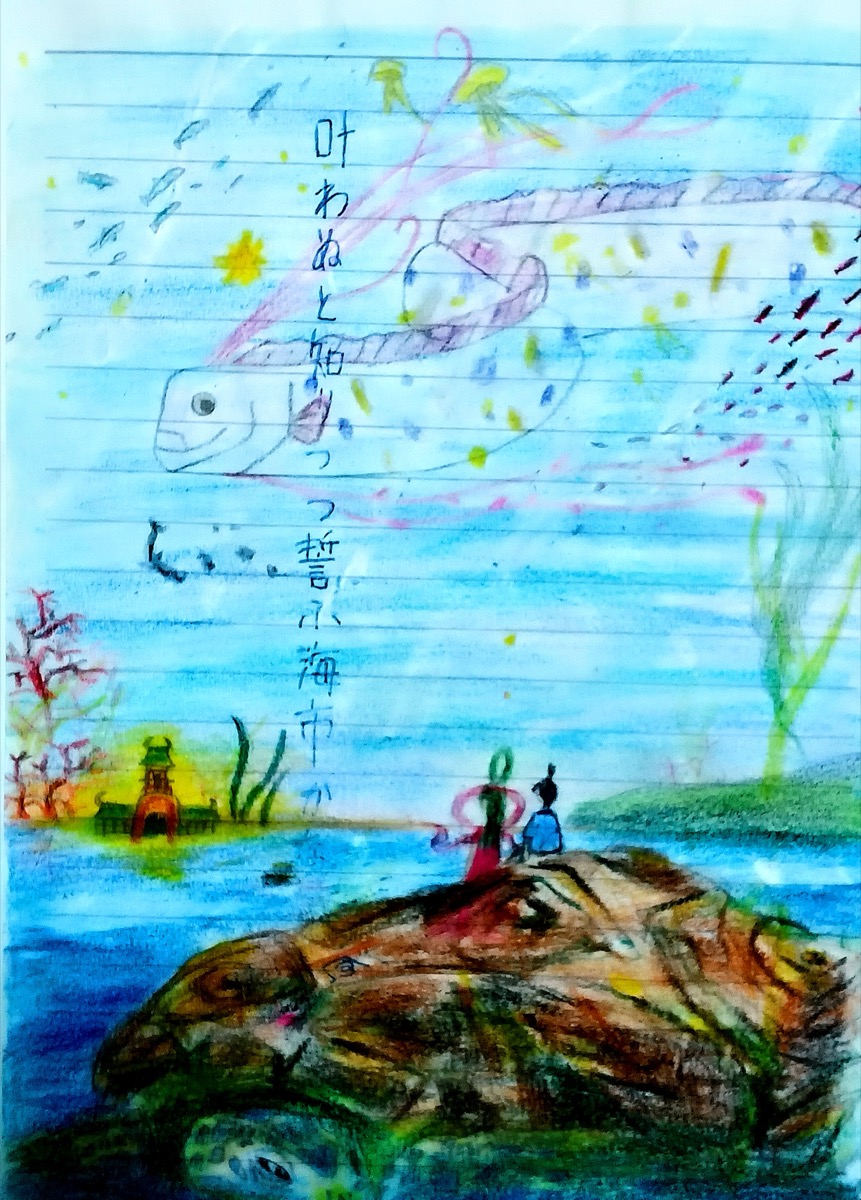

叶わぬと知りつつ誓ふ海市かな風来松