「おととい来やがれ! こんちくしょうめ! おい、塩撒いとけ! 塩!」の、塩である。お葬式の後にも貰うし、盛り塩も時々見かける。大相撲でも撒く。(水戸泉は豪快に撒いてたなぁ!)

「おととい来やがれ! こんちくしょうめ! おい、塩撒いとけ! 塩!」の、塩である。お葬式の後にも貰うし、盛り塩も時々見かける。大相撲でも撒く。(水戸泉は豪快に撒いてたなぁ!)

腐らず、燃えない塩は、古来より世界各地において、不思議な力を持つとされ、信仰された。神道では、塩を用いて死の穢を清め、故人に寄ってくる邪気を祓うとされた。それが、前述の風習に残る。

『古事記』の中では、黄泉の国より戻った伊弉諾が海水で身を清めた。また『日本書紀』には、海・塩の神格塩土老翁(シオツチノオジ)がおり、神武天皇や山幸彦を導いたことから、航海や安全の神ともされる。人々に製塩を伝えたと言われ、宮崎の〈鹽竈神社〉に祀られる。枕詞にも、「玉藻刈る」や「藻塩焼く」とあるように、日本では海藻を天日干ししたり、塩田を作ったりして、塩を取った。(海外では、岩塩や塩湖からという土地も)「塩」は「潮」なのだろう。

『アステカ神話』にも、塩と海水を司る地母神ウィシュトシワトルがいる。テスカトリポカの妻とも言われ、毎年6月に行われた儀式では、製塩をする者が舞い、生贄も出されたという。今もメキシコでは、焼き塩を魔除けとする。

『旧約聖書・創世記』では、神に滅ぼされるソドムの町から逃げる途中、決して振り向いてはならないのタブーを破ったロトの妻が塩の柱となった。今も死海沿岸に、この柱とされるものがある。

〈キリスト教〉では、ブレスソルトという祝福された塩を、儀式や聖水を作る際に用いる。

古代ローマでは、塩が給料として兵士に支払われ、彼らはこれを野菜にかけた。そこから、「SALARY」・「SALAD」・「SOLDIER」等の言葉が生まれたと考えられる。また、征服地に人が住めないよう塩を撒くことも行われ、ローマ軍が滅ぼしたカタルゴの地も塩土化されたという。

ロシア・スラヴ諸国では、パンと塩が歓迎の証。〈宇宙ステーション・ミール〉でも、到着時、塩タブレットとクラッカーが振る舞われた。アラブ諸国でも、塩は和解の印とされる。

フランス革命も、ガンジーのインド独立も、きっかけは、塩への課税だった。まさに、人類の歴史は塩の歴史だ。

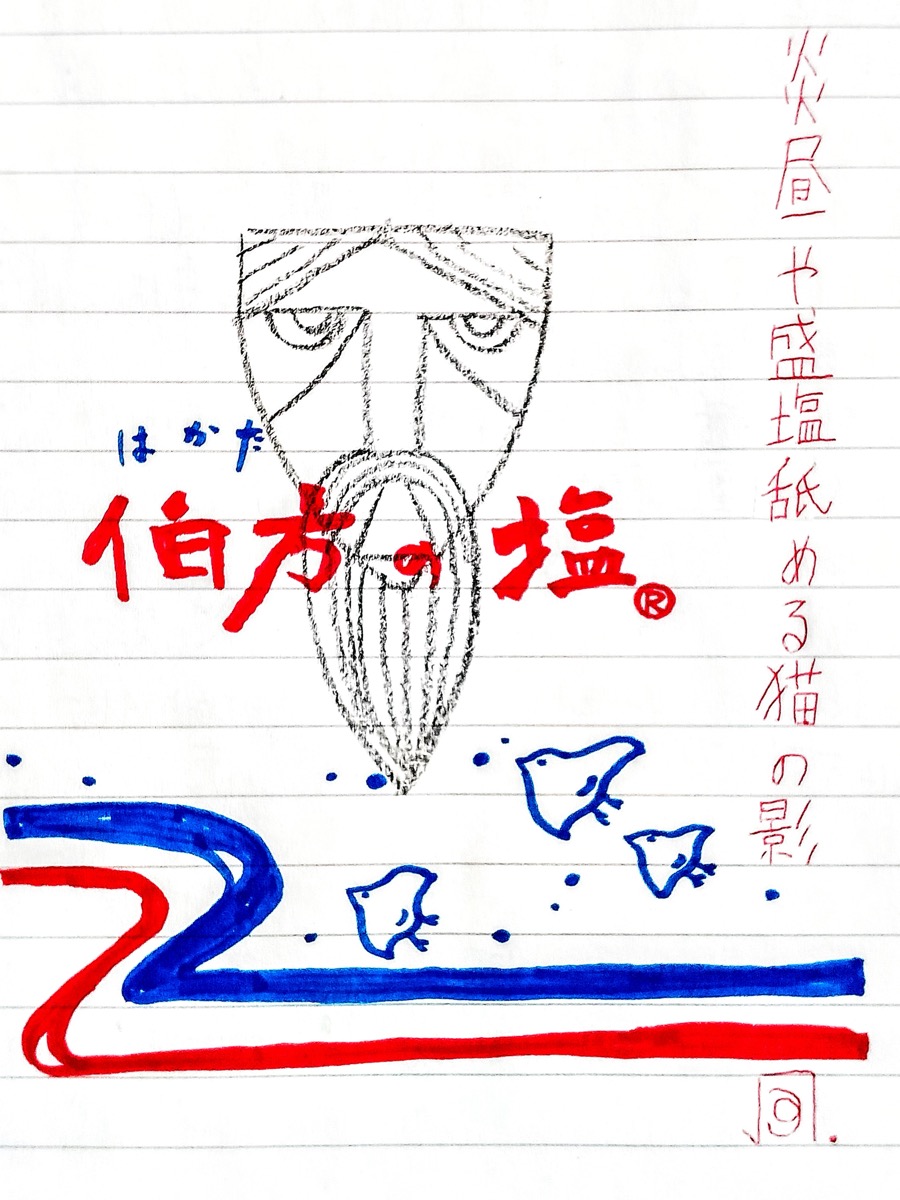

句に詠んだ盛り塩は、元は旅人の馬用のものだった。また、中国の西晋の時代、稀代の女好きであった司馬炎が後宮を回る時、車を引く羊を止める為に女達が盛り塩をしたのが起源ともいう。この盛り塩、正式には海の塩でないとダメらしい。そこで、絵に描いた〈伯方の塩〉の出番である。〈伯方の塩〉は瀬戸内の海水で精製されています(原料はメキシコの塩田で作られたものですが)! 大相撲でも使われています! 「ハ、カ、タ、ノ、シオ!♫」

炎昼や盛塩舐める猫の影風来松