かひきき。『百鬼夜行絵巻』に見られる、鍵の付喪神。開けるべき鍵穴を探して彷徨っている。

かひきき。『百鬼夜行絵巻』に見られる、鍵の付喪神。開けるべき鍵穴を探して彷徨っている。

フランスのローザンヌにも、鍵の妖精がいる。クレノアールとクレブロンジェ。前者は、片目片足の黒い羊のような姿。「あれ? 鍵かけたっけ...?」という不安を人に抱かせる。一方後者は、3つ目、3本足の白い羊の姿。かけ忘れられた鍵をかけてまわる。

もちろん、『ギリシャ神話』にも、鍵の神クラビロスがいる。ゼウスが愛人エウリュノメーとの密会時に鍵をかけ忘れた為、ヘラーに見つかり怒りを買い、天に逃げて〈鍵座〉となった。

以上、筆者の創作でした。ごめんなさい! 実は意外にも、鍵に関する妖怪は見つけられなかった...。

日本語の「鍵」の語源は、「支ひ効き(かひきき)」で、「解けないように保つ」の意。英語の「KEY」は古英語の「KEGAZ」からで「杭」。

最古の鍵とされるのは、紀元前2000年頃の〈エジプト錠〉。それ以前は紐で複雑に結んでいた。アレクサンドロスが、結び目を解く者はアジアの王になると言われた〈ゴルディアスの結び目〉を、一刀両断したという故事がある。バチカンの国章にも描かれており、これは初代教皇ペトロが、イエスより与えられた天国の鍵だと言う。ギリシャでは、カシオペア座を、〈ラコニアの鍵〉と呼ぶ。ラコニアは、鍵の発明された地とされる。シュリーマンも〈ミュケーナイ〉から発掘している。

ルイ16世は、鍵と錠の制作が趣味で、ヴェルサイユ宮殿内に製作部屋も作り、投獄後も牢内で作っていた!

中国でも、古くは複雑な結び目〈骨銼〉を用いており、これが鍵の原型となった。後漢には、魚や霊獣の形の〈花旗錠〉も作られた。

日本では、七世紀の〈海老錠〉(魚鑰) が最古。土肥氏は魔除けの意味を込めて家紋に使用した。江戸時代以降、武器の需要が減った刀鍛冶らが、手の込んだ〈和錠〉を製作し始める。〈阿波錠〉・〈土佐錠〉・〈安芸錠〉等が著名。

因みに、〈南京錠〉は紀元前850年頃のヴァイキングや、紀元前500〜300年頃のローマで既に使われていた(「南京」は舶来のという意味で中国産ではない!)。円柱型の〈ピンタンブラー錠〉は、原型は前述の〈エジプト錠〉だが、1848年ライナス・エールが製作し世界に広まった。現在見慣れた、金属製の平たい鍵は、20世紀初頭あたりから。

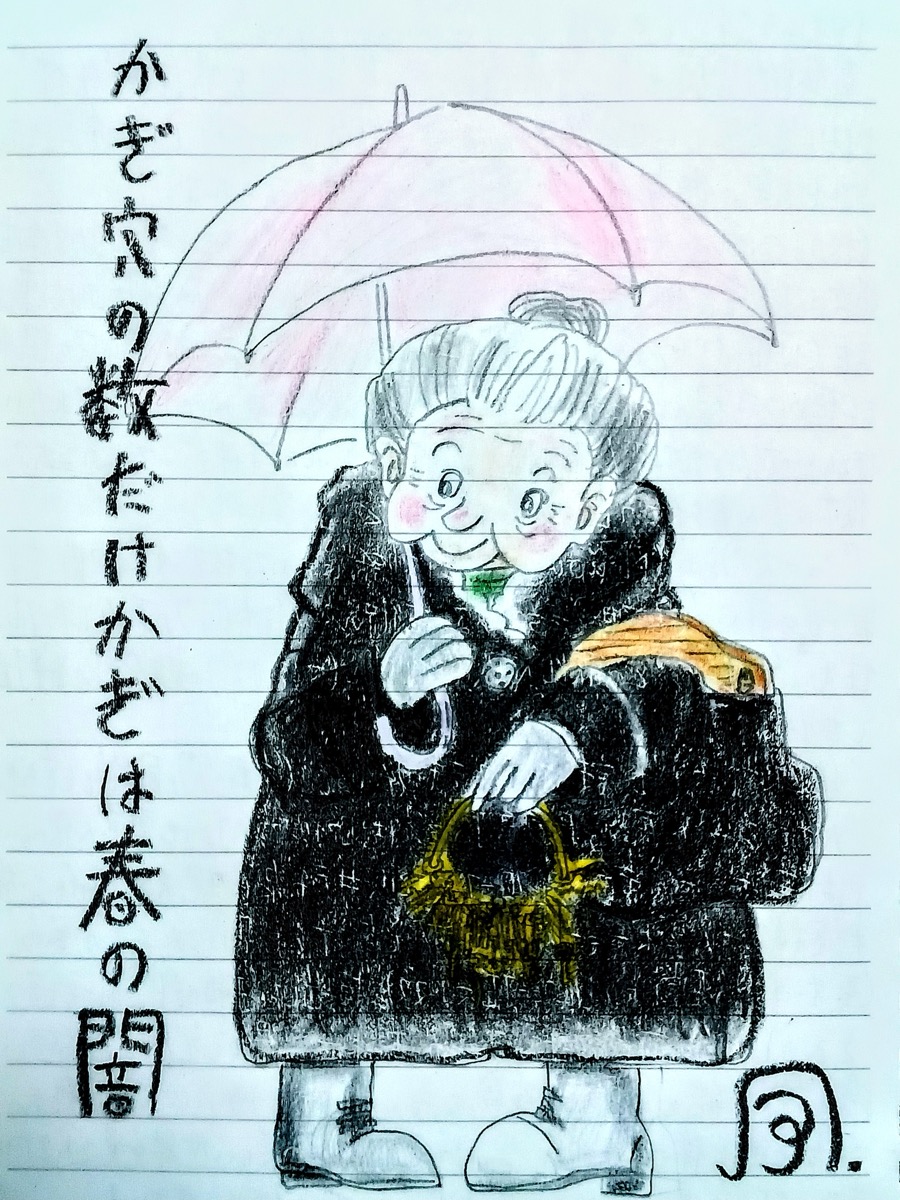

描いたのは、1976年手島悠介作『ふしぎなかぎばあさん』。テストで35点を取った上、鍵を失くしてしまった鍵っ子の少年の前に現れた、大きな鍵束を持ったおばあさん。鍵っ子へのぼんやりとした憧れと、おばあさんの怪しげな雰囲気とで、筆者の心に残る絵本の一冊となった。

かぎ穴の数だけかぎは春の闇風来松