雑節の一つ。各季節の始まリの日の前日。江戸時代以降、立春の前日を指すようになった。

雑節の一つ。各季節の始まリの日の前日。江戸時代以降、立春の前日を指すようになった。

「鬼は外、福は内」と言って(愛媛県鬼北町では「鬼も内」と言う)、炒り豆を撒き、歳の数だけ食べる。豆は「魔滅」につながり、また五穀には魔除けの効果があるとされる。立春後、最初の雷である〈初雷〉が鳴ったら、食べると良いとも言う。邪気除けに、鬼の目を突く柊、匂いと煙で鬼を払う鰯等を飾る。奈良では、棘のある小枝と焼いた鰯の頭を、千葉や岐阜では、鬼が立ち止まって目の数を数えるという目籠を、ここ伊予松山ではタラの木と柊と煮干で作った鬼ぐいを飾る。

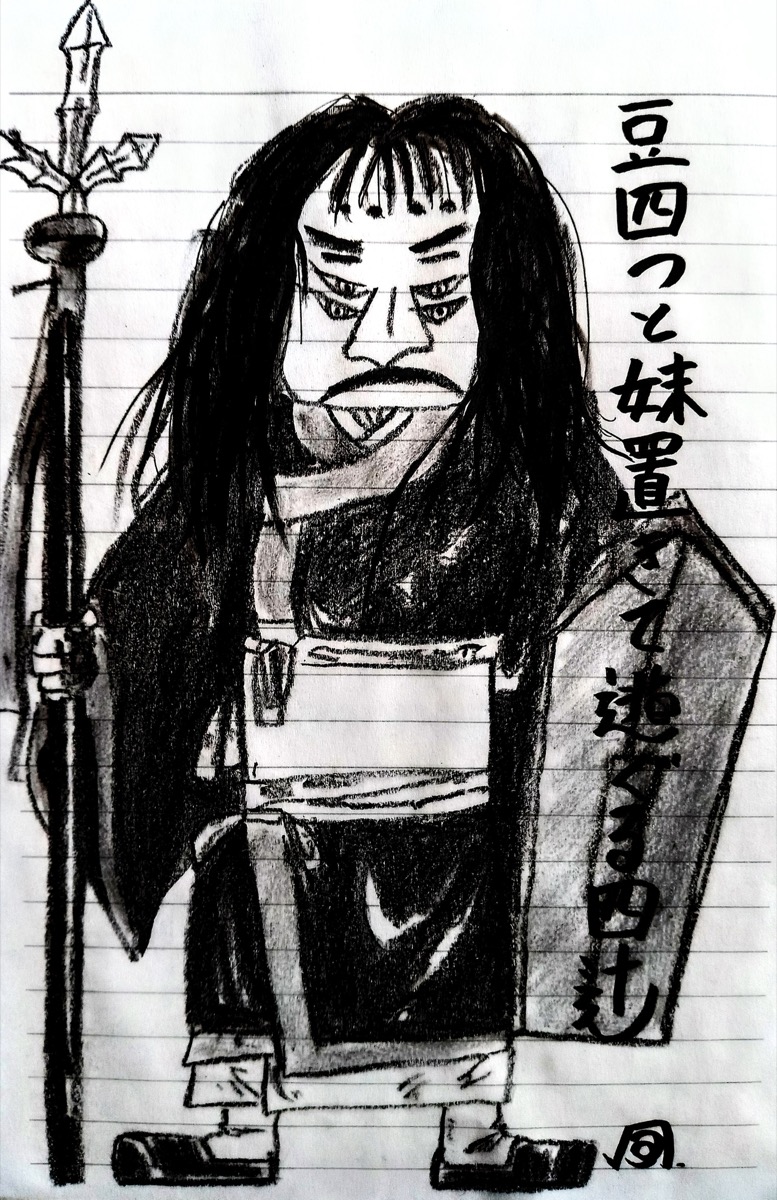

元々、季節の変わり目には邪気が生じるとされ、平安時代の『延喜式』にも、宮中の各門に色違いの牛と童子の人形を飾ったとある。『蜻蛉日記』には、706年疫病が流行り、〈追儺〉を行ったと記されている。これは、中国から伝わった行事で、『周礼』によれば大晦日に宮中で、〈方相氏〉が多くの部下を率いて、室内を捜索し疫を祓ったとある。その姿が絵に描いた、黄金の四つの目、玄衣に朱の裳。戈と盾を持つ。やがて、これが日本に伝わり〈節分〉となり、〈方相氏〉は鬼の役割となる(中国では死者の棺を守る険道神となった)。更に室町時代になると、桃と葦で作られた弓と豆で、鬼を祓った。

『貴船神社縁起』には、鞍馬の奥の鬼の国の大王の娘乙姫と、中将定平が結ばれ、それを知った大王が節分の夜に襲ってきた際、毘沙門天の霊言で豆を炒って打ち付け、鬼を退散したとある。また、宇多天皇の世に鞍馬の僧が、石穴から出てくる鬼を、やはり煎り豆で封じたという話もある。

京都や吉原の花街には、芸子らが通常とは違う扮装をして、鬼や疫をやり過ごす〈節分お化け〉という行事がある。

筆者が子供の頃、〈節分〉の夜に子供たちだけで、四つ角の真ん中に豆を四つ置いてくるという風習があった。確か〈恵方巻き〉のように、途中で口を利いてはダメだったような...。句に詠んだのはそれ。四辻には、鬼が何処かにいそうな気がして、多分一緒にいる妹なんて放ったらかして逃げ帰った...。

豆四つと妹置きて逃ぐる四辻風来松