『旧約聖書 創世記』等に記される大洪水に登場する船。

『旧約聖書 創世記』等に記される大洪水に登場する船。

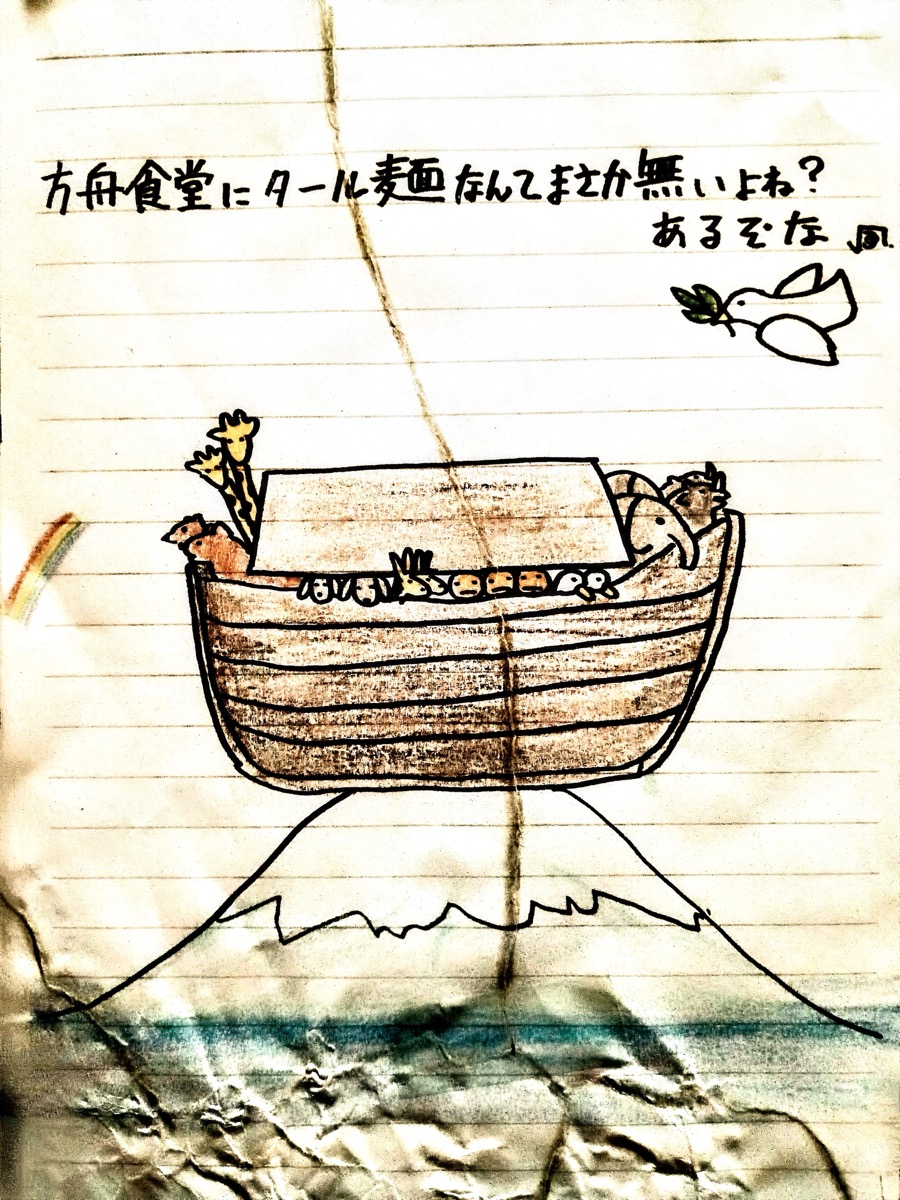

主は地上に増えた人々の堕落を見て、洪水により滅ぼすと告げた。そして、正しい人ノアに、方舟の建造を命じた。ゴフェル(イトスギ?)を使い、長さ300キュビット(1キュビットは約50cm)、幅50キュビット、高さ30キュビット(これは現在の大型船を作る際の比率とほぼ同じ)。3階建。内と外にはタールが塗られた。乗り込んだのは、ノアと妻、その息子セム・ハム・ヤペテと彼らの妻達ら8名。そして全ての動物(6744種)のつがい。例外もいて、まず以前書いたユニコーン。暴れるので船から放り出された。同様な感じでペルーダ(ドラゴン)。見境なく生き物を襲い、トゲには毒もあり、火も吐くので...。これは、洪水後も生き残り(まぁ、飛べたんだろう...)人に災いをもたらした。最後に巨人ネフィリム。さすがにデカすぎたか? ただ、オブという名の一人は乗ったという。洪水は40日40夜続き方舟は〈アララト山〉で止まった。そこで最初にカラスが放たれたが、水のある辺りを出たり戻ったりする(これで後世における評判を落とした)。次にハトが放たれたが、最初は戻ってくる。2回目は若いオリーブの葉を咥えて戻り、3回目は戻らず、ノア達は船を降りる(これでハトの方は将来の地位確定)。そこで、主に捧げ物をしたところ、もう2度とこのような洪水を起こさないとし、契約の印として虹がかけられた。因みに、その後ノアは、ドライフルーツを甘く煮た〈プティングアシュレ〉を作ったり、初めてワインを飲んで泥酔したところを息子に見られ呪いをかけたり、そんなこんなでも主には見放されず950歳まで生きたという!

大洪水の記述は、『ギルガメッシュ叙事詩』や、『シュメール洪水神話』の粘土板にも記されている。ギリシャや、インド、北欧、台湾アミ族にも洪水神話がある。実際、7500年程前に黒海で洪水が起きたという事実は、地質学的に証明されている。ただ、やはり世界的規模の大洪水は非現実的...。

では、方舟の方は...というと、実は古くから何度も発見の記録が残っている! 場所はトルコの標高5137mの〈アララト山〉。古くは、紀元前3世紀のバビロニアの歴史家ベロッソスの書に。1世紀にも、フラウィウス・ヨセフスが、方舟の残骸を見物、地元民は舟のアスファルトを剥がして魔除けにしていると書いている。マルコ・ポーロ『東方見聞録』にも、方舟の残骸についての記述がある。近代に入ってからも、1876年イギリスのジェームス・ブライスが木片を発見。1883年には地震により露出した方舟らしきものをトルコ政府が調査、1910年頃には帝政ロシアが調査を行ったが、ロシア革命の中、資料は失われた。1950年代にも、様々な調査が行われ、標高5000m付近に、120〜130mの影があり、そこから見つかった炭化した木材を測定した結果、4000〜5000年前(1200年前とした機関も)の物で、材質はオークとされた。2010年には、遂にトルコ・中国チームが4000m地点で、4800年前のそれを発見! 99.9%間違いないと公表したが、後にハッタリだったと判明...。最も近いところでは、2023年トルコ・アメリカのチームが、舟形の〈ドゥルピナー遺跡〉で紀元前5500〜3000年の人類の痕跡を発見いたと発表した...。ただ、実際〈アララト山〉自体、12世紀に山を見たヨーロッパ人が命名しただけで、実際は一つの山でなく、アルメニア・トルコ東部・イラン北西部に跨る広大な山地帯を示すとされる...。

さて、方舟に塗ったというタールは、石炭を蒸し焼きにした物で、古代ギリシャ人やバイキングも、舟の防水・腐食防止に使用した。句に詠んだ〈タールー麺〉とは、ここ伊予松山の飲み屋街にある老舗中華〈万寿〉の看板メニューである。中太玉子麺に鶏ガラスープの熱々の餡掛ラーメン(950円)。名前の由来は、コールタールとも言われるが、どうも中華の打滷麺(ダールー麺)らしい。

方舟食堂にタールー麺なんてまさか無いよね? あるぞな風来松