鬼の項で、『大工と鬼六』の元は『オーラフ上人寺院建立の伝説』であると書いた。

鬼の項で、『大工と鬼六』の元は『オーラフ上人寺院建立の伝説』であると書いた。

ノルウェー王・聖オーラフ2世(995〜1030)の話はこうだ。王がノルランドに寺院を建てようと思案していたところ、森の中で巨人に出会う。巨人は、太陽か月か、お前の命と引き換えに、寺院を建ててやるという。ただ、もしも完成までに自分の名前を当てられたなら報酬はいらないとも。オーラフは、完成直前に、巨人の母が歌う歌の歌詞からその名が「暴風=あらし」だと言い当てた! 憐れ巨人は寺院の屋根から落ち、砕け散ってしまったのだった…。

この「名前当て」は、欧米では、よく登場する話である。

『グリム童話』の『ルンペルシュティルツヒェン』は、藁を黄金に変えられると王を謀った者の娘が、閉じ込められた塔の中でドワーフと出会い、同じように自分の名前を当てられれば…という流れになる。ここでは、ドワーフ自身がうっかり歌った歌から名前がバレる。

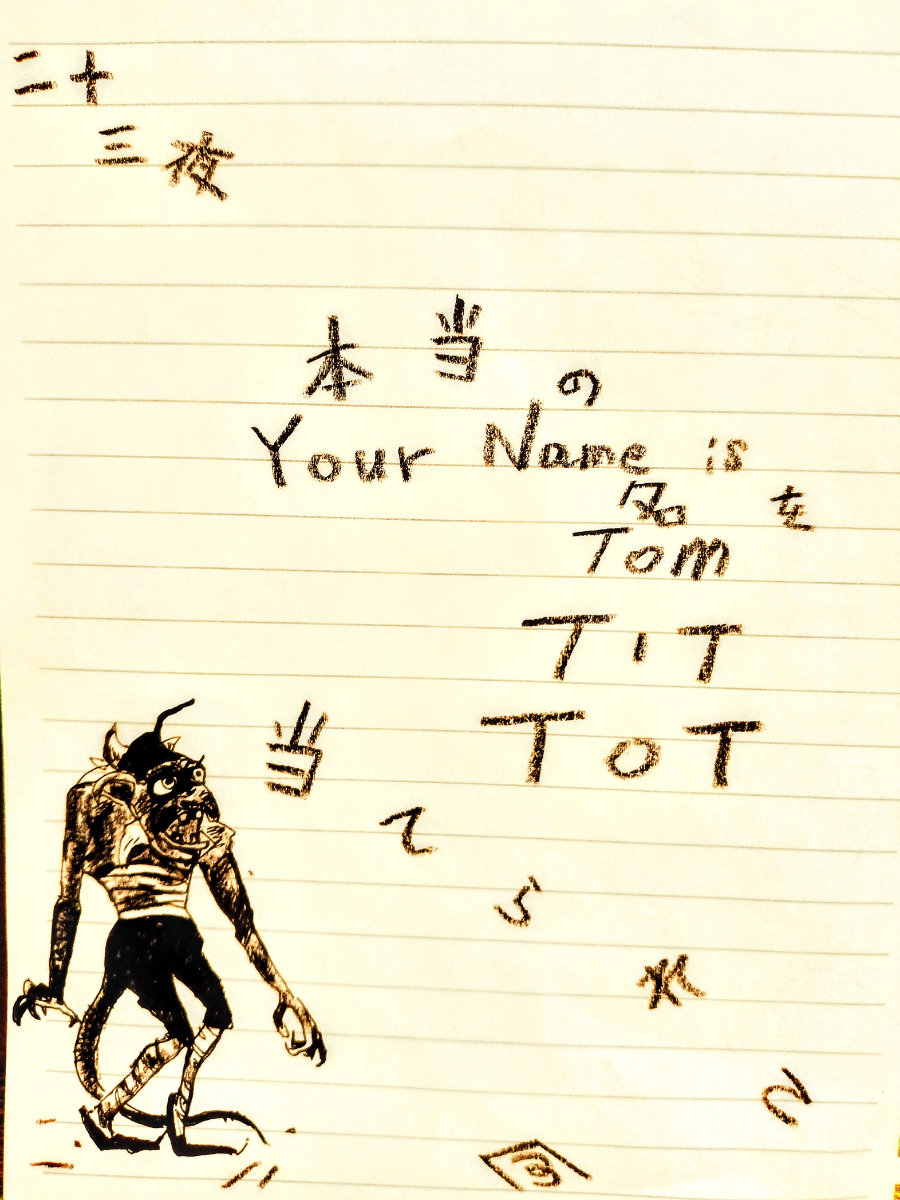

絵に描いたイギリスの民話『トム・ティット・トット』も、よく似た話。王に1日で5かせの糸を紡ぐと偽った者の娘が、長い尻尾の黒い小鬼に、自分自身の身と引き換えに、糸を出させる。やはり、名前の条件が出され、ここでも彼女を妃とした国王が小鬼の歌う歌から名前を知り、難を逃れる。

中国を初めとする〈東アジア漢字圏〉でも、古代、貴人や使者を本名で呼ぶことを避け、親、主君にのみ本名での呼びかけは許された。日本で言う〈諱=いみな〉である。人の本名は、その人の霊的人格と結びついており、口にする事で支配出来るとも考えられた。『西遊記』の金角・銀角、『千と千尋の神隠し』、『夏目友人帳』、『陰陽師』等でも、よく見られる。

日本の中部から北海道にかけて、山の中で誰かに呼びかけられても、一度目は返事をしないひと声呼ばり〉という風習が残る。

さて、君の名は?

二十三夜本当の名を当てられて風来松