樺太から北海道、本州北部にに住む先住民族とされる。日本の古代文書にある蝦夷=アイヌなのかは諸説ある。明確ではないが、人口は1.3万人程度か。独自の文化を育み、アニミズム・アイヌ文様・入墨・アイヌ語…文字はなく、口承としての歌謡ユーカラや、昔話ウエペケレ等で伝承される。祭事・祝宴では歌ウポポ、輪舞リムセが行われる。

樺太から北海道、本州北部にに住む先住民族とされる。日本の古代文書にある蝦夷=アイヌなのかは諸説ある。明確ではないが、人口は1.3万人程度か。独自の文化を育み、アニミズム・アイヌ文様・入墨・アイヌ語…文字はなく、口承としての歌謡ユーカラや、昔話ウエペケレ等で伝承される。祭事・祝宴では歌ウポポ、輪舞リムセが行われる。

「アイヌ」は「人間」の意。自分たちの土地を「アイヌモシリ」と呼ぶ。これに対してカムイは神で、カムイコタンより仮の姿で、地上に降りるとされる。アイヌの神話『アイヌラックル』では、モシリカラカムイとイカカラカムイが、まず犬神レェプカムイ・梟神コタンカロカムイを、次に山・野原・川・草花を、そして動物を作り、最後に自分達の姿に似せた男女を作ったという。

もちろん妖怪も、わんさかいる。筆頭は、前にも書いた、小人のコロボックル。海には、8頭の鯨を呑むレブンエカシ=沖の長老、東の大海の巨大鯨ショキナ、室蘭近海のヌシアツゥイコロエカシ、東海に秋に現れるオキナ、噴火湾の大蛸アッコロカムイ、石狩湾のラートシカムイ、巨大ナマコアツゥイカクラ、人魚ルルコシンプは絶世の美女で歌声で人を海へ誘う…。川にも、石狩川の河童のようなシントゥチ、層雲峡にもローレライに似たバウチカムイが。鳥も、クジラを食らう片翼七里のフリカムイ、奥山に住む一ツ目の怪鳥イワエトゥンナイはどんな硬い岩や木も貫いて飛ぶ。これとよく似たイワオロペネレプは、その声を聞いた者を死に至らしめる。ニッタラサンペは、翼の生えたマリモのような姿。20〜30cmで、これもまた見た者を不幸にするという。人里にも、古い家や空き家で、眠る人の胸や首を押さえつけるアイヌカイセイ。夜中にたいまつを持ち現れ、道行く人に害をなすイシネカプ。部屋のあちこちで屁をするオッケルイペは、逆に屁をしてやると、退散する。憑き物では、死霊のコシンプ。狐憑きのイワコシンプは、人の異性に懸想して憑くという。獣系は最も多い。大きな角と歯を持つ山イタチイワホイヌ。兎のような耳と鹿の声の巨大なイワイセボ。白黒斑の馬のような姿のモシリシンナイサムは、いろいろな動物に変身して人の命を狙う。虻田の巨大蜘蛛ヤウシケプは、家々を破壊した。熊系も多く、人喰いのプリンカンダカムイ=甚だ粗末なもの、六本足で体毛のないイワサラウス、変身する猛悪なアラサラウス。熊を操るというケナシコウウナペルは、木の虚や川の柳原に棲むざんばら髪ののっぺらぼう。大雪山に棲むキムナイヌは熊も素手で倒すが、タバコを差し出せば無害。

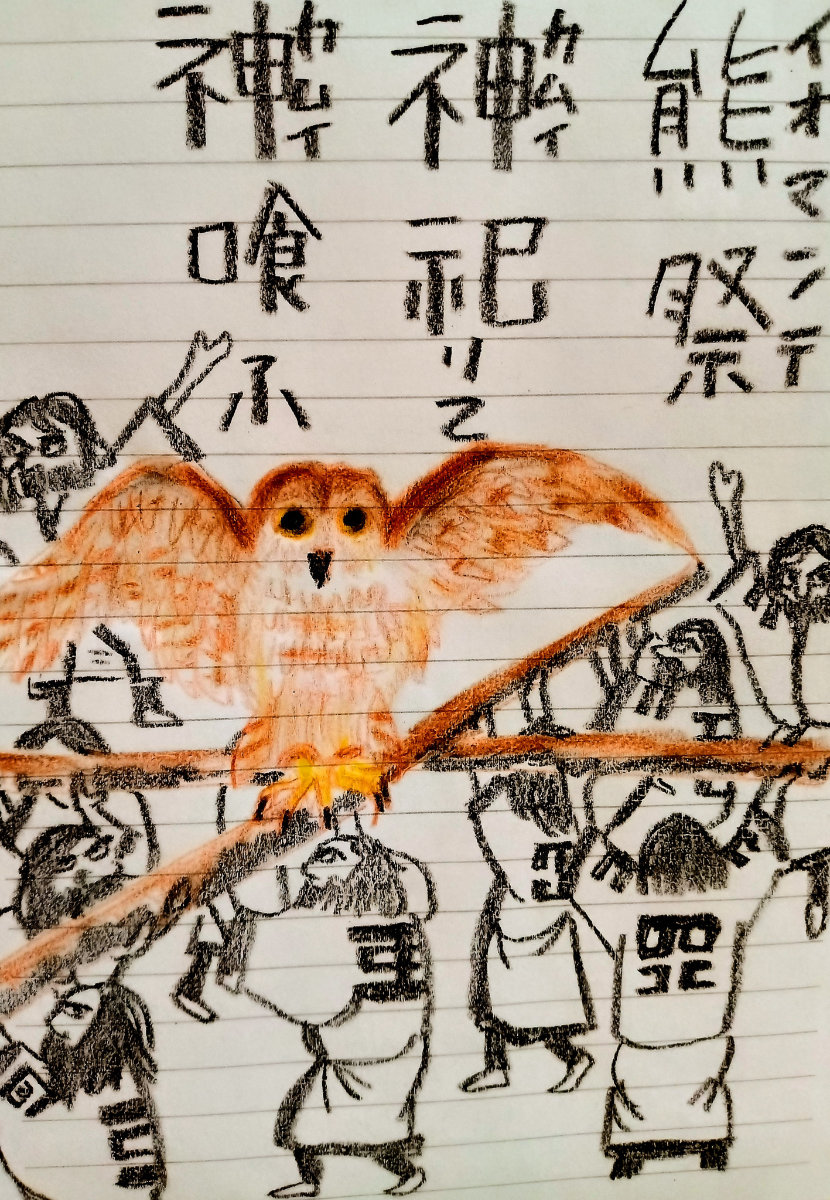

絵に描いた〈イオマンテ〉は、ヒグマ等(シマフクロウやシャチのものもある)の動物を、カムイモシリに送り返す儀式。1955年に禁止されたが、2007年撤回された。2020年の映画『アイヌモシリ』でも描かれた。

近年、アイヌをテーマとした博物館〈ウポポイ〉や、マンガ『ゴールデンカムイ』のヒット等により、アイヌへの関心が高まっている。ただ、これらも展示内容や、描かれ方について批判もある。そもそもアイヌの定義自体、いろいろな説があり、これまでの差別の歴史や、その他いろいろな事情もあり、何かと難しい様子だ…。ただ、まずは、アイヌの事を知る事からだと思う。これは、アイヌに限ったことでもないが…。

熊祭神祀りて神喰ふ風来松