「不老不死」という言葉の初出は、メソポタミアの『ギルガメッシュ叙事詩』。半神の主人公がこれを追い求める。『ギリシャ神話』のティーターン、『北欧神話』のアース神族も不死だが、まぁ神だし...。『インド神話』でも神と悪魔が不老不死の飲み物アムリタを巡り戦う。

「不老不死」という言葉の初出は、メソポタミアの『ギルガメッシュ叙事詩』。半神の主人公がこれを追い求める。『ギリシャ神話』のティーターン、『北欧神話』のアース神族も不死だが、まぁ神だし...。『インド神話』でも神と悪魔が不老不死の飲み物アムリタを巡り戦う。

中国では、徐福が有名だ。秦の始皇帝に、「東方の三神山(蓬莱・方丈・瀛州)に長生不老の霊薬がある」と具申し、三千の若い男女・百工・財宝・五穀の種を持ち船出。ただ、その後、秦には戻らず、どこかで王になったとも、日本に渡り、件の霊薬を見つけたとも伝わる。熊野には、徐福のすり鉢が御神体として祀られ、和歌山新宮には徐福の墓がある。青森のその名も〈不老不死温泉〉も徐福が発見したと言われる。他にも、八女、京、名古屋...と各地に伝説が残る。ちなみに、始皇帝は錬丹術で作られた辰砂=水銀を飲み死亡した。漢の武帝も、西王母より不老不死となる桃を授かったと言われる(孫悟空も盗んだあの桃!)。また、武帝の有能な部下の東方朔が桃を盗み食べたとも言われる。彼も日本に渡り、島根で八百比丘尼と合って、自分は九千歳だと言ったとか、山口では八千歳の浦島太郎とつるんでいたところ、さらに上を行く七億婆と会ったといった、トンデモ話もある。その後も、唐代に李白や白居易も不老不死の薬を作ろうとした。また、始皇帝同様、錬丹術で作られた仙丹・金丹を食べ六人もの皇帝が命を落とした...。

西洋においても、エリクサーが不老不死の霊薬とされる。錬金術において、賢者の石そのものとも、賢者の石を用いて作られる液体ともいう。パラケルススが研究を行い、唯一賢者の石を精製したとも言われる。日本では、渡来神である天日槍(アメノヒボコ)の後裔田道間守(タジマモリ)が、垂仁天皇に常世の国に派遣され、不死の木の実トキジクノカクコノミ=タチバナを持ち帰る。が、既に帝は亡くなっており、彼も自殺してしまう。菓子・柑橘の祖神とされる。『竹取物語』では、かぐや姫から帝に不死の薬が贈られたが、富士(=不死)で燃やされてしまう。若返りの水変若水も登場。前述の八百比丘尼は人魚の肉を食べ、不老不死となった。京・福島会津・栃木真名子等、各地に伝説が残り、福井小浜で入定したという。

さて、現実の世界では、若返りするベニクラゲや、ほとんど老化せず、加齢後も死亡率の上がらないハダカデバネズミがいる。また、人間でも、赤ん坊のまま16年間成長が止まっていたブルック・グリーンバーグの例がある。原因は解明されていないが、〈シンドロームX〉と名付けられている。不老不死の研究には、Googleのラリー・ペイジや、Amazonのジェフ・ベゾスも積極的に投資している。

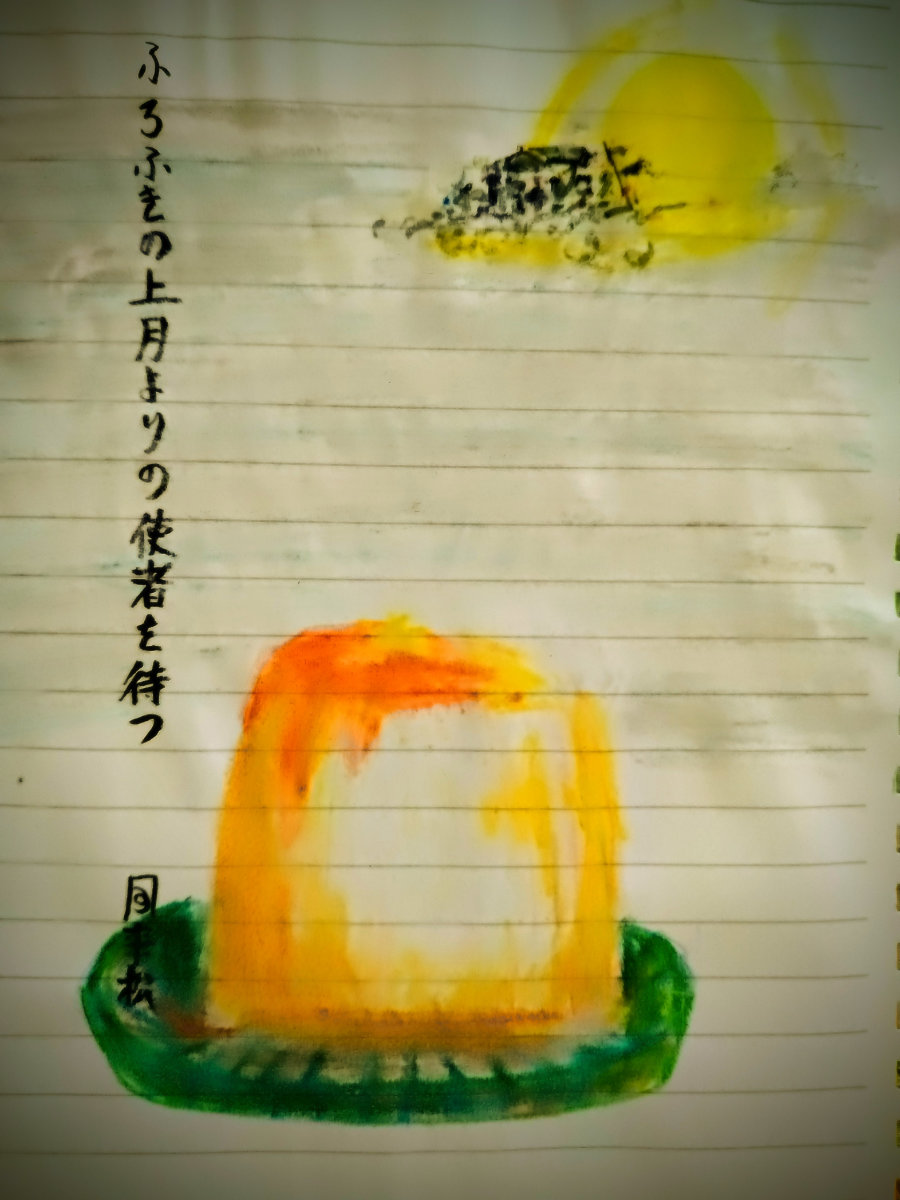

さて、描いたのは、前述の徐福が佐賀で発見したという長生不老の霊薬のカンアオイ=フロフキ(語源は不老不死!)。金立山で、仙人が釜で茹でていたという。関係ないが、同じ名前の風呂吹き大根を『未知との遭遇』のデビルズタワーぽく描いてみた。空にはかぐや姫のお迎えの月人様御一行。

ふろふきの上月よりの使者を待つ風来松