ハワイイと同じくらい、沖縄も大好きな場所のひとつだ。南の島好きは、母方のルーツが瀬戸内の小さな島だからかもしれない。

ハワイイと同じくらい、沖縄も大好きな場所のひとつだ。南の島好きは、母方のルーツが瀬戸内の小さな島だからかもしれない。

琉球開闢神話によると、海の彼方にある神の国ニライカナイから、アマミキヨ・シネリキヨという二人の神が降り立ち、島々を創り、一組の男女を住まわせた。この夫婦の子の一人が、王国の祝女ノロの始祖とされる(民間の巫女がユタ)。琉球では、神に仕えるのは女性とされ、今でも聖域である神の降りる御嶽には、男子禁制の区域がある。

さて、前回の石敢當でも書いた、マジムンは、この地の精霊・悪霊の総称である。キジムナーもこれに含まれる。変わり種としては、ガーナムイ。那覇に現れた巨大なマジムンで、近隣の村々を襲っていたが、神が落とした3つの石とクリヌシーサーにより封じられ、現在は那覇にある森となったという。他にも、遊女(ジュリグワー)のマジムンのズリ、遺念火(イニンビー)、川底に住み踏んだものに火をつけるというフナガヤ、人魚ザン、半魚人ピキンクル、子守唄にも歌われる耳切坊主(ミミチリボージ)、産怪の乳の親(チーノウヤ)、飴買幽霊ナナチバーガー...。様々な霊石の話も多い。

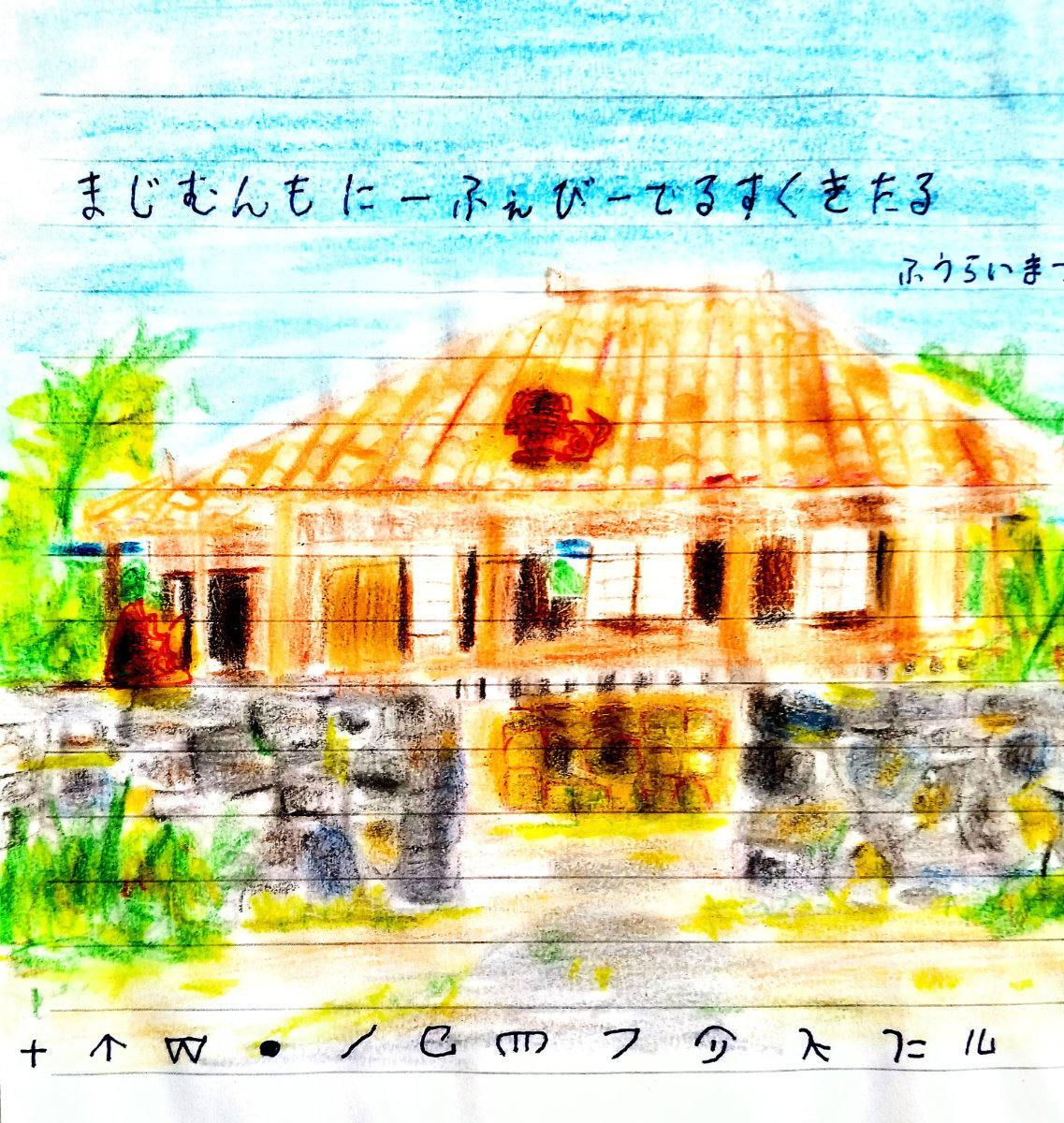

それらマジムン除けは、前回の石敢當以外にもある。絵に描いた、家の正面に作られる石垣ヒンプン。石垣の上には、呪力があると言われるアコヤ貝・クモ貝・スイジ貝等が置かれる。魔除けの塩の入ったマース袋。マジムンが食べ物を腐らせないように置くススキやカヤで編んだサングヮー。

ご存知シーサーは火の神で、台所の真上の屋根の上に置かれる。起源は意外と浅く、1689年火災が相次いだ際、風水師の助言により置かれたという。屋根に登ったのはさらに最近で明治になってから。他にも、火の神・竈神ヒヌカンは日の神テダと同一視される。

最後に、筆者が訪れた内金城御嶽(ウチカナグスクウタキ)の伝説を。首里金城にかつて仲の良い兄妹が住んでいた。妹が嫁いだ後、兄は人を喰う鬼となった。妹は、兄の好物の餅に鉄を入れたものを食べさせ、難儀しているところを崖から突き落した...(もしくは、妹のはだけて露わになった女陰を見た兄の問に、「これは鬼を喰う口だ」と告げたところ、驚いて後退りした兄が崖から落ちた!)。御嶽には鬼の角が祀られている。12月8日には、月桃(サンニン)の葉に包んだ餅を軒先に下げ邪気を払う風習が残る。実際、鬼が突き落とされた崖に立つと、ちょっとゾッとした...!

まじむんもにーふぇびーでるすくきたるふうらいまつ