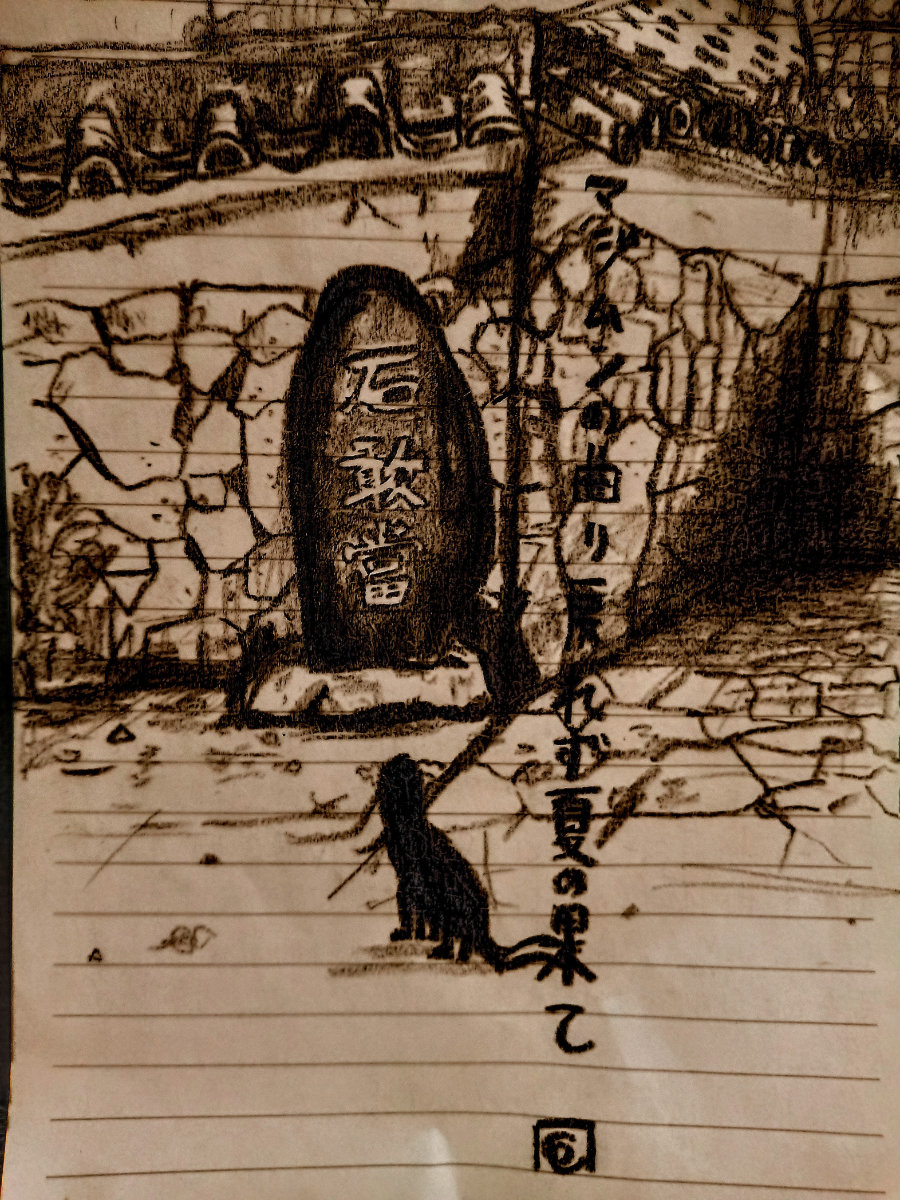

T字路・Y字路の突き当たりに設けられる、石碑・石標。コンクリートの壁面に文字を書いているだけの物や、文字のない物もある。魔物(マジムン)が直進して家に侵入するのを防ぐ為のもの。これに当たったマジムンは砕け散る。

T字路・Y字路の突き当たりに設けられる、石碑・石標。コンクリートの壁面に文字を書いているだけの物や、文字のない物もある。魔物(マジムン)が直進して家に侵入するのを防ぐ為のもの。これに当たったマジムンは砕け散る。

マジムンは沖縄・奄美の悪霊の総称。真っ直ぐにしか進めない。豚・牛・アヒル等、動物の姿をしたものが多い。これに股をくぐられると命を落とすという。喜界島では、ケーイシ(返し石)・マジムンパーレイシ(魔除け払い石)、久米島ではチチャー石(突き当たり石)、八重山諸島ではアシハイシ(足払い石)と呼ぶ。これは倒すと雨が降るとされる。

沖縄・奄美で10000強あるといわれるが、鹿児島にも1000、秋田・大阪・徳島等にも存在する。日本最古のものは、大分臼杵の1575年のもの。

起源は中国。前漢の『急就篇』に載る。武将か力士の名前だったとも言われるが、人物名でなく「富たるところ敵無きを言うなり」という意味だと解釈されている。宋代に発見された770年のものが最古の記録だが、現存となると福建省にある1140年のもの。ただ、現在では石敢當は廃れ、中国にはほぼ残っていない。他にも、台湾・マレーシア・シンガポール・ベトナムにも。朝鮮半島の石将軍もよく似ていて、これは徳島にもある。

柳田國男は『海南小記』に、古来の石の信仰ビジュルが元で、本土の〈はかり石〉や〈重軽石〉に通じると述べている。これらの石で、持った際の重さにより願い事が叶うかどうかを占った。

マジムンの曲がり戻れず夏の果て風来松