ダンスブームだと思う。先日見た『紅白歌合戦』では、韓流アイドル達が歌そっちのけで(失礼)踊ってたし、子供達は体育の授業でヒップホップを(選択制らしいが)踊っている。極めつけは、去年のロンドンオリンピックでは、正式種目となった〈ブレイキン〉が盛り上がった! 〈ブレイキン〉の起源は、16世紀頃からあったブラジルの格闘技舞踏〈カポエイラ〉だとか、19世紀スウェーデンで見たとか、ナイジェリアの部族の踊りだとか、いやそんなものじゃなくジェイムズ・ブラウンとカンフーだとか、いろんな説がある。世界的ブームになったのは、1983年! 映画『フラッシュダンス』でブレイクダンス(当時はこう言っていた)のグループ〈ロックステディークルー〉がチラッと映って、同年彼らが出演のヒップホップ映画『ワイルドスタイル』も公開。更に来日して西武デパートでイベントをしたのが『11pm』で取り上げられ、更に更にマイケル・ジャクソンが『スリラー』でムーンウォークを踊るという、〈ブレイキン〉史上、特異点となる年だった! ただ、筆者は自分で踊るのは苦手だ…。ビールの祭典〈オクトーバーフェスト〉とか、沖縄の〈カチャーシー〉とか、ラテン系のライヴだとかで、踊らざるを得ないシチュエーションになる事があるが、実は出来ることなら避けたい。先日、人生初〈阿波踊り〉も現地で踊ったが、やはり恥ずかしかったし、上手く踊れなかった…。〈阿波踊り〉自体は好きだ。〈山鹿灯籠まつり〉や、〈おわら風の盆〉とかも、かなり好き。逆に、〈よさこい〉とか、〈ソーラン〉とか、我が松山の〈野球拳音頭〉とかは全くだダメだと思う…。最近、プロバスケを良く観に行くのだが、試合の合間に踊るチアを見るのも好きだし、先日何十年ぶりかで観たミュージカル『CATS』には感動した。

ダンスブームだと思う。先日見た『紅白歌合戦』では、韓流アイドル達が歌そっちのけで(失礼)踊ってたし、子供達は体育の授業でヒップホップを(選択制らしいが)踊っている。極めつけは、去年のロンドンオリンピックでは、正式種目となった〈ブレイキン〉が盛り上がった! 〈ブレイキン〉の起源は、16世紀頃からあったブラジルの格闘技舞踏〈カポエイラ〉だとか、19世紀スウェーデンで見たとか、ナイジェリアの部族の踊りだとか、いやそんなものじゃなくジェイムズ・ブラウンとカンフーだとか、いろんな説がある。世界的ブームになったのは、1983年! 映画『フラッシュダンス』でブレイクダンス(当時はこう言っていた)のグループ〈ロックステディークルー〉がチラッと映って、同年彼らが出演のヒップホップ映画『ワイルドスタイル』も公開。更に来日して西武デパートでイベントをしたのが『11pm』で取り上げられ、更に更にマイケル・ジャクソンが『スリラー』でムーンウォークを踊るという、〈ブレイキン〉史上、特異点となる年だった! ただ、筆者は自分で踊るのは苦手だ…。ビールの祭典〈オクトーバーフェスト〉とか、沖縄の〈カチャーシー〉とか、ラテン系のライヴだとかで、踊らざるを得ないシチュエーションになる事があるが、実は出来ることなら避けたい。先日、人生初〈阿波踊り〉も現地で踊ったが、やはり恥ずかしかったし、上手く踊れなかった…。〈阿波踊り〉自体は好きだ。〈山鹿灯籠まつり〉や、〈おわら風の盆〉とかも、かなり好き。逆に、〈よさこい〉とか、〈ソーラン〉とか、我が松山の〈野球拳音頭〉とかは全くだダメだと思う…。最近、プロバスケを良く観に行くのだが、試合の合間に踊るチアを見るのも好きだし、先日何十年ぶりかで観たミュージカル『CATS』には感動した。

さて、古くはスペインのアルタミラ洞窟の壁画に、踊っているらしき人の様子が描かれている。日本では神話の天之鈿女(アメノウズ)命が最初のダンサーだろう。例の天岩戸の段で、力強くエロチックな踊りで神々を笑わせ、天照大神に岩戸を開けさせた。これが後に〈神楽〉等になっていく。886年には、菅原道真が赴任先の讃岐で雨乞いの踊りをし、その翌年から村人が感謝の意味を込め踊り始めた。1207年法然上人が讃岐に流された際これを見て、セリフとして念仏を付けた。更に平安時代に空也上人が〈念仏踊り〉を始め、鎌倉時代に一遍上人が全国に広めた。さらにこれが仏教の〈盂蘭盆会〉と合わさり、〈盆踊り〉が生まれたという。

そもそも、西洋のダンスを舞踏と訳したのはは、坪内逍遥だ。「舞」と「踏」とは、厳密には別物で、前者が跳躍を主として集団で行うのに対し、後者は旋回を主とした個人のそれと言われる。

妖怪に関して言えば、例えば踊り首舞首等があるが、これらは言葉だけ。和歌山の岩神峠の踊り坊主というのがいてこの峠で歌うと、どこからともなく現れ、狂ったように浮かれ踊るという…。それくらい。

西洋には、前述のエルフを筆頭に、踊るものは少なくない。『ギリシャ神話』にも、酒の神ディオニュソスに付き従い踊り狂うニンフ、文芸の神である九柱のムーサの一舞踏を司るテレプシコラー等がいる。ロシアの水の精ルサールカが踊った土地は豊作になると言う。インドのヒンドゥー教の女神カーリーは、世界が割れる程のダンスをした。音楽の神サラスヴァティは、創造神ブラフマーの妻で、水と豊穣の女神でもある。これが、日本においては、弁財天となる。

悪魔で言うと、人がそれの格好をして踊るというものが多く、アンデスの〈ディアブラーダ(悪魔の踊り)〉、ベネズエラの〈コルプスクリスティ〉、アフリカ各地にも見られる。

フィクションでは、村上春樹の『踊る小人』が強烈に印象に残る。

最後に、筆者がこれまでに観た中で衝撃を受けた二つの踊りを紹介したい。一つは、前述の〈踊り念仏〉の一遍上人生誕の地、松山市道後の宝厳寺で観た、〈明和電機〉のライヴ。本堂の中で、奇妙な楽器を装着し踊りまくる土佐社長のはっちゃけぶりは、かなり罰当たりながら、夕日に照らされて、神々しささえ感じられた…。もう一つは、同じく道後の公園で観た、田中泯の即興舞踏…! 途中、音響の不具合がある中、逆にそれをものともしない様子は、鬼気迫るものがあった…。かつて人々が大地に捧げたのはこういうものだったのではないかとさえ感じた…。

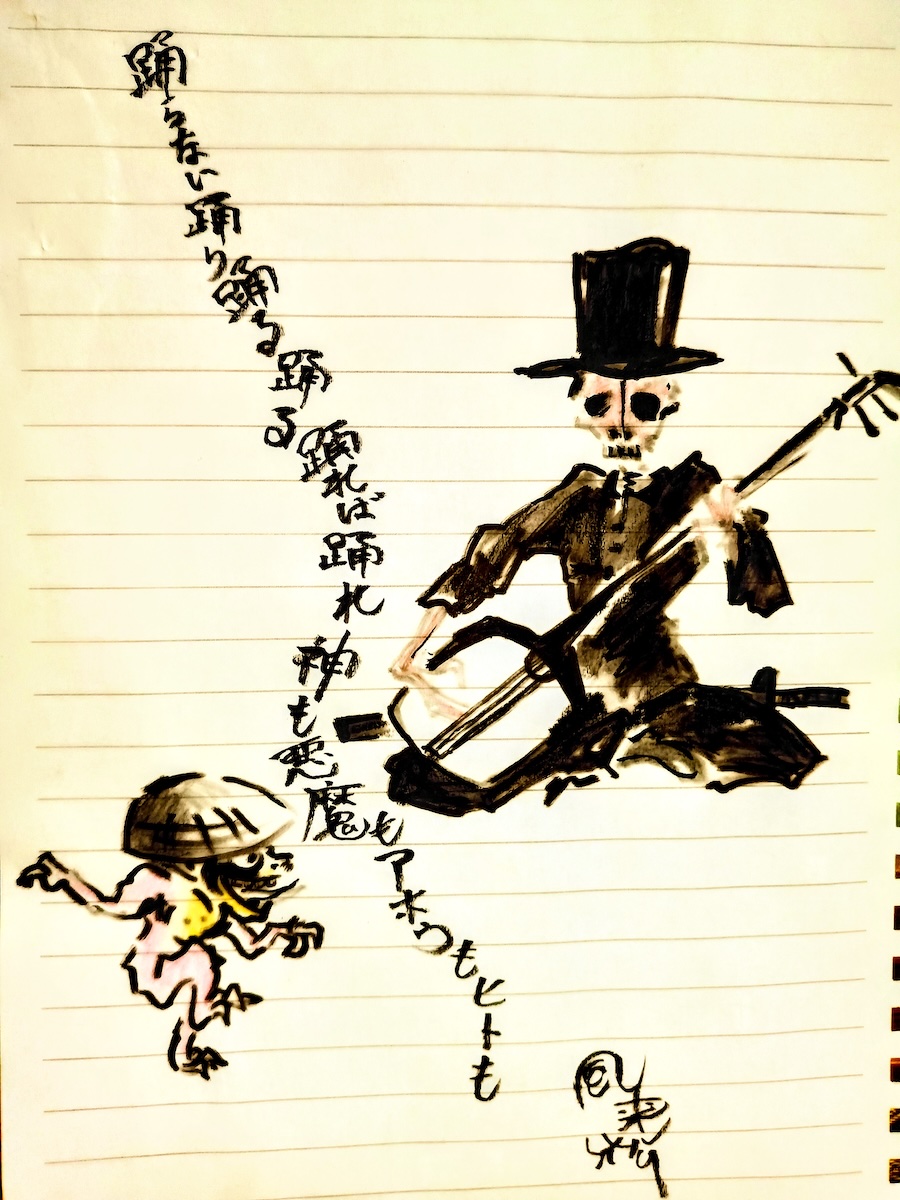

絵は、河鍋暁斎『三味線を弾く洋装の骸骨と、踊る妖怪』。

踊らない踊り踊る踊る踊れば踊れ神も悪魔もアホウもヒトも風来松