馬は、人間にとって古くから身近な存在だ。旧石器時代には、食料とされており、紀元前4500年頃にユーラシア地方で家畜化されたと考えられている。アジアには、モンゴルから殷王朝の中国へ。日本へも4〜5世紀に伝わった。移動・荷運び・戦闘の際の乗り物、農耕等、多岐に渡り人間に寄り添って活躍。2018年、北海道大学は、馬は人の表情と声を関連付けて、人の感情を読み取ると発表した。

馬は、人間にとって古くから身近な存在だ。旧石器時代には、食料とされており、紀元前4500年頃にユーラシア地方で家畜化されたと考えられている。アジアには、モンゴルから殷王朝の中国へ。日本へも4〜5世紀に伝わった。移動・荷運び・戦闘の際の乗り物、農耕等、多岐に渡り人間に寄り添って活躍。2018年、北海道大学は、馬は人の表情と声を関連付けて、人の感情を読み取ると発表した。

古今東西、名馬・愛馬の話も多い。アレキサンダー大王のブケパロスは、乗りこなせば世界を支配できると言われ、これに曳かせたチャリオットで、王は古代オリンピックにも出て優勝した。ブッダの愛馬はカンタカ。関羽は赤兎馬。ドン・キホーテのロシナンテ。『スーホの白い馬』も思い出深い。『ムーミン』にも美しいうまうまが登場した。坂上田村麻呂が阿弖流為から譲り受けた亜久里黒。木曽義仲の鬼葦毛。源義経の青海波。武田信玄の黒雲。上杉謙信の放生月化。織田信長の白石葦毛。秋山好古の松風。乃木希典がステッセルから贈られたス号。バロン西のウラヌス号...。

馬の神様となると、馬頭観音は、観音菩薩の変化。憤怒の表情だが、馬だけでなく畜生全てを救う。前に書いた養蚕の神は、東北地方のオシラサマ。愛し合うも非業の死を遂げた娘と馬が、これとなった。

神話にも馬は多く登場する。『ケルト神話』・『ローマ神話』のエポナは馬・ロバ・ラバ...騎手・馬丁・旅人...と、全ての馬に関するものの守護神だ。『ギリシャ神話』のペガサス、ユニコーン、半人半馬のケンタウロス、ヘラクレスに退治される怪物ディオメーデースの人喰い馬。『北欧神話』の、オーディーンの8本足の軍馬スレイプニル。『インド神話』の、インドラの乗る7つの首の空飛ぶ馬ウッチャイヒシュラヴァス。また、どの国においても、白馬が神聖視される例は多く見られる。

さて、日本の妖怪 も多くいる。馬鬼は、伊予大洲の蔵川では、谷に落ちて亡くなった城主がなったとされ、二間(約3.6m)もの大きさの白馬で人に祟る。大分では、黒岳で行方不明となった神馬の怨霊で、光る目と裂けた口、長い鬣の、巨大な馬。頽馬は本州から四国で恐れられる馬を殺す魔性の風。馬の口から入り尻に抜け、これにあった馬は肛門を開いて死ぬという。尾張・美濃では、馬魔(ギバ)と呼ばれ、猩々緋の着物と金の頭飾りを付けた美女で、空飛ぶ玉虫色の小さな馬に乗る。滋賀・茨木では馬の皮はぎをしていた娘達がこれになったと言う。出現するのは5・6月の天候の不安定な日。寺田寅彦は『怪異考』で、空中放電による感電死では...と推測している。馬癪は、人の体内で心臓の差し込みを起こさせるという、赤い体に白い足の馬の姿。地獄の獄卒の一馬頭、鋭い毛と吐き出す炎で罪人を苦しめる鉄馬(てつめ)。野馬は島根目貫村に現れた、人食いの一ツ目馬だが、製鉄の神金屋子さんに追い払われた。福岡で、古堀や榎から馬の足だけが突き出したり、岡山や熊本玉名で、馬の首だけがぶら下がる怪異は、狐狸の仕業だろう。九州・山陰に伝わる旅人馬は、山奥で泊めてもらった宿の女主人に馬にされるというもので、泉鏡花の『高野聖』のモデルとなった。

最もよく各地で見られるのは首無し馬の類だ。見ると不吉だとも言うが、愛媛県玉川では神が乗っているとされ吉兆。これによく似たのが、絵に描いたアメリカ・ニューヨーク近郊に現れるという首無し騎士の乗った馬スリーピー・ホロウの伝説だ。開拓時代に渡米した、残虐なドイツの騎士の幽霊でj、光る目の馬に乗り、斬られた自分の首を探して彷徨っている。ワシントン・アーヴィングが短編小説に書き、ティム・バートンも映画化した。元ネタは、アイルランドのデュラハン。こちらは、死者を予言する悪霊。やはり首無しだが、首を小脇に抱えている。首無しの馬が引く馬車の話もある。イエイツも出身地スライゴーで、これの伝説を聞いている。デュラハンには、川を渡れないという弱点もある。スコットランドにも、ケルピー、アハ・イシュケという水に棲む馬の姿の悪魔がいる。

句は、10年程前に鯨を食べる事を辞めた事への自虐ネタ。あんなに優しい目をした馬を、食べるだなんて...はい、馬刺しサイコーです♡ なんせ、第三の故郷は熊本なんで。意外と日本以外にも、イタリア、フランス、ポーランド、ルーマニア、カナダ、メキシコ、中国、韓国、モンゴル...と、馬食の国は多い。一方でアメリカ、イギリスではタブーとされることが多い。民間療法で、馬肉を打撲などの患部に貼るというのがある。あの沢村栄治もした事があるらしい。王貞治も監督時代に、怪我をした秋山幸二に贈ったが、彼は貼らずに食べてしまった! 彼も、肥後もっこすなんで。

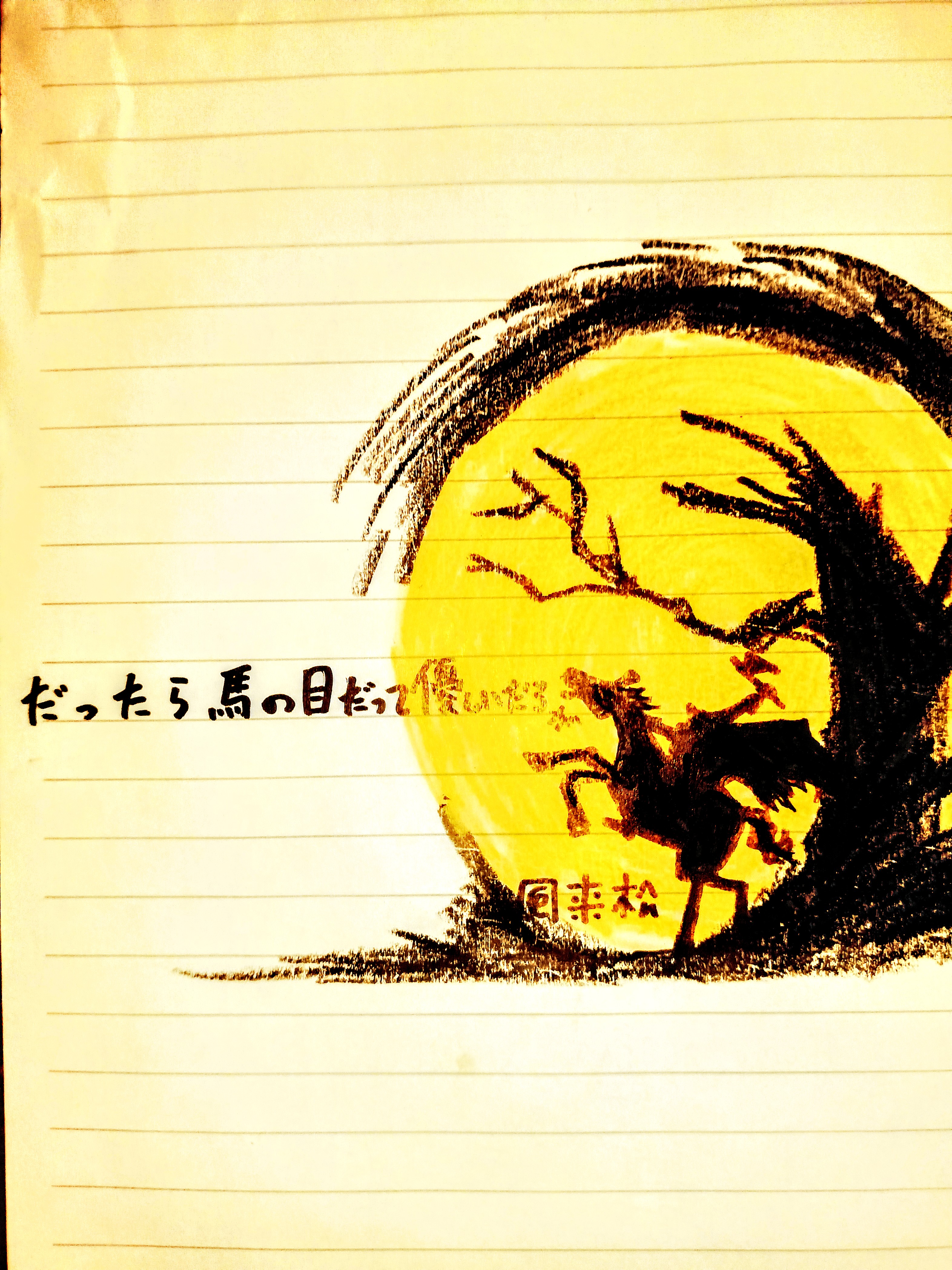

だったら馬の目だって優しいだろが風来松