長い体、多くの足、毒牙! 動きは素早く、凶暴な肉食。見るからに、化け物じみた見かけだけに、大百足の伝説は多くある。

長い体、多くの足、毒牙! 動きは素早く、凶暴な肉食。見るからに、化け物じみた見かけだけに、大百足の伝説は多くある。

一方で、毘沙門天の遣いとされ、養蚕や鉱山の守り神ともされる(実際、中国では鉱脈探しの際、百足を竹筒に入れて持ち歩いた)。また、子孫繁栄や商売繁盛の象徴ともされ、家紋や店名にも使用される。これは、多い足や、繁殖力の強さ、鼠等が嫌うという益虫としての性質からだと考えられる。決して退かず、前にのみ進む事から、戦国の武将も旗印や、甲冑の意匠とした。相馬野馬追の軍師は「下がり百足」の指物をし、甲斐武田家の伝令部隊は「百足衆」と呼ばれた。

日本・中国・朝鮮半島等、アジアに伝承が多く、蛇竜の天敵、別名天竜とも言われる。明の『五雑俎』には、一尺(約30cm)以上ある蜈蚣はよく飛び、蛇がこれを恐れるとある。また、『和漢三才図絵』にも、南方には一丈(約3m)以上のものがおり、牛を食らう。皮は太鼓にし、肉は牛より美味!と書かれている。

大百足退治で最も知られるのは、百目鬼や平将門の怨霊の、俵藤太こと藤原秀郷。近江の唐橋で出会った、美女姿の龍神の娘に頼まれ、三上山の大百足と対峙。二千本の赤く光る脚と、硬い皮膚を持つ、七巻半の巨体! 打ち込む矢にも、びくともしなかったが、百本目の最後の一本に唾をかけ、南無八幡大菩薩を唱え放った矢で、見事討ち取った!(今でもムカデにはツバをかけると良いと言う)。秀郷は礼として、甲冑避来矢、太刀蜈蚣切そして、米の尽きない俵を授かり、これが俵藤太の名の由来となる。

この話の元となったのが『今昔物語』にある。加賀の七人の若い漁師が、無人島に流れ着く。助けてくれた謎の青年に頼まれ、七人は加勢する事となる。現れたのは十丈(約30m)の大百足。方や青年の正体も、同じくらいの大きさの大蛇だった。漁師らの加勢により、大百足は退治され、七人は妻子を呼び寄せこの島(猫の島)で幸せに暮らしましたとさ。島の住人達は年に一度、本土に戻り〈熊田宮〉で祭を行うというが、その祭を見たものは無い。また、猫の島は、晴れた日に青く輝いて見え、現在の輪島の舳倉島だと言われる。

そして、今ひとつモデルになったといわれるのが、栃木の日光戦場ヶ原の名前の由来ともなった、男体山の二荒神である大蛇と、赤城山の大百足の対決である。ここでも、大蛇側に麓に住む矢の名人小野猿丸(猿丸大夫)が加勢し、大百足を討ち取る。彼は男体権現の孫ともされる。別の話では、加勢したのは同じく弓の名人、万三郎為信(もしくは万二万三郎兄弟)とし、この功により全国どこの山に入っても良いという「山立御免」を帝より授かりマタギの祖となったという。

UMAでは、ベトナムにコン・リットがいる。浜に打ち上げられた死体は、体長18m! 装甲のような硬い皮膚、60cm毎に体節があったという。エクアドルのムカデ怪獣も、14メートル! 青黒い甲冑のような皮膚に、人間のような頭部だったと目撃者は語る。

実際、ムカデのギネス記録はベネズエラの〈ペルビアンジャイアントオオムカデ〉の25.4cm。日本では沖縄の〈リュウジンオオムカデ〉で約20cm。非公式ながら、2018年ハワイ島では40.1cmの〈ベトナムオオムカデ〉が捕獲された。三億年程前には、2mの〈アースロプレウラ〉がいたが、正確にはヤスデに近い。

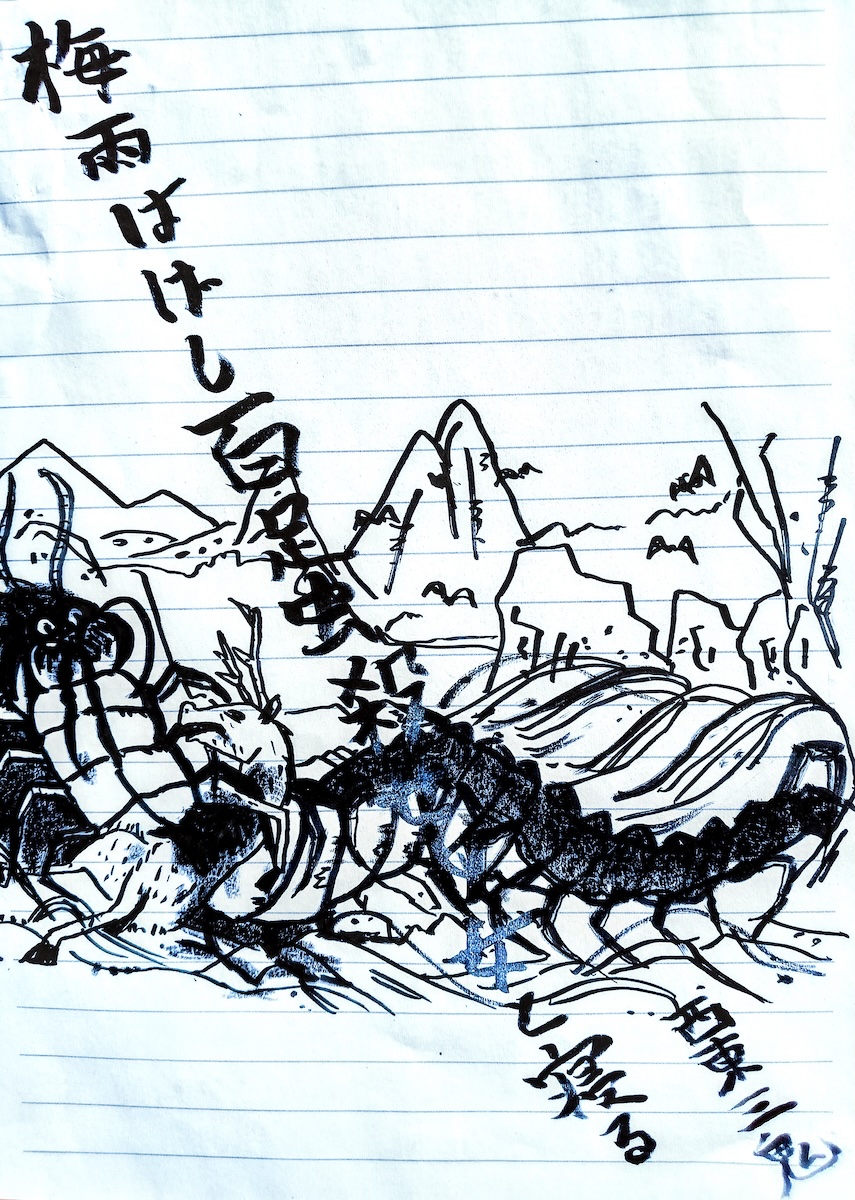

描いたのは、江戸の瓦版に載った、千葉道場の湯遊斎広光が山奥で打ち取ったという5m100kg超の大百足! 回向院で見世物にされたとある。

最後に百足というが、じつは脚の数は奇数対に決まっていて、百本足の百足は存在しない!

梅雨はげし百足殺せし女と寝る西東三鬼