平将門を追討し、滋賀三上山では大百足を退治した、俵藤太こと藤原秀郷。彼が、栃木宇都宮塙田で戦ったのが百目鬼(どうめき)。藤太が大曽を通りかかった際、ある老人から「兎田という馬捨場へ行け」と言われる。当時馬食は忌避され、死んだ馬は馬捨場で野獣に食べさせていた。さて、そこへ赴くと十丈(約30m)の大きさの、刃のような髪と百の目を持つ鬼が現れた。藤太は見事弓で仕留め、百目鬼は明神山で命尽きた。その死体は毒気を放ったが、やがて消滅した...。

平将門を追討し、滋賀三上山では大百足を退治した、俵藤太こと藤原秀郷。彼が、栃木宇都宮塙田で戦ったのが百目鬼(どうめき)。藤太が大曽を通りかかった際、ある老人から「兎田という馬捨場へ行け」と言われる。当時馬食は忌避され、死んだ馬は馬捨場で野獣に食べさせていた。さて、そこへ赴くと十丈(約30m)の大きさの、刃のような髪と百の目を持つ鬼が現れた。藤太は見事弓で仕留め、百目鬼は明神山で命尽きた。その死体は毒気を放ったが、やがて消滅した...。

それから約四百年後、本願寺の僧・智徳の元に毎回説法を聴きに来る若い女性がいた。これこそ、あの百目鬼が化けた姿で、邪魔になる寺に火をつけたり、住職に怪我をさせたりしていた。また、この地でかつて失った血を取り戻そうともしていた。智徳は正体を見抜いたが、百目鬼は改心し、爪と角を折って去ったという。今も寺には、その爪が納められている。

なんだが、九尾の狐伝説にも似ている...。

また、栃木の長岡の百穴にも百目鬼の伝説が残り、ここでは百匹の鬼の頭目だったというが、やはり仏門に帰依している。百目鬼の名は地名として残る。郷土玩具の〈干瓢面〉もこれをモデルとしている。

鳥山石燕の『今昔図画百鬼』にも百々目鬼(どどめき)が載る。腕に幾つもの目が付いた女の姿。盗癖のある女に、鳥目(銅銭の異名)の精が憑いたもの。

これらの「どめき」「どうめき」等の言葉は、川の氾濫の音「轟」か、城の防衛拠点「留目柵(どめき)」から来ていると言われ、地名や人名にもある。

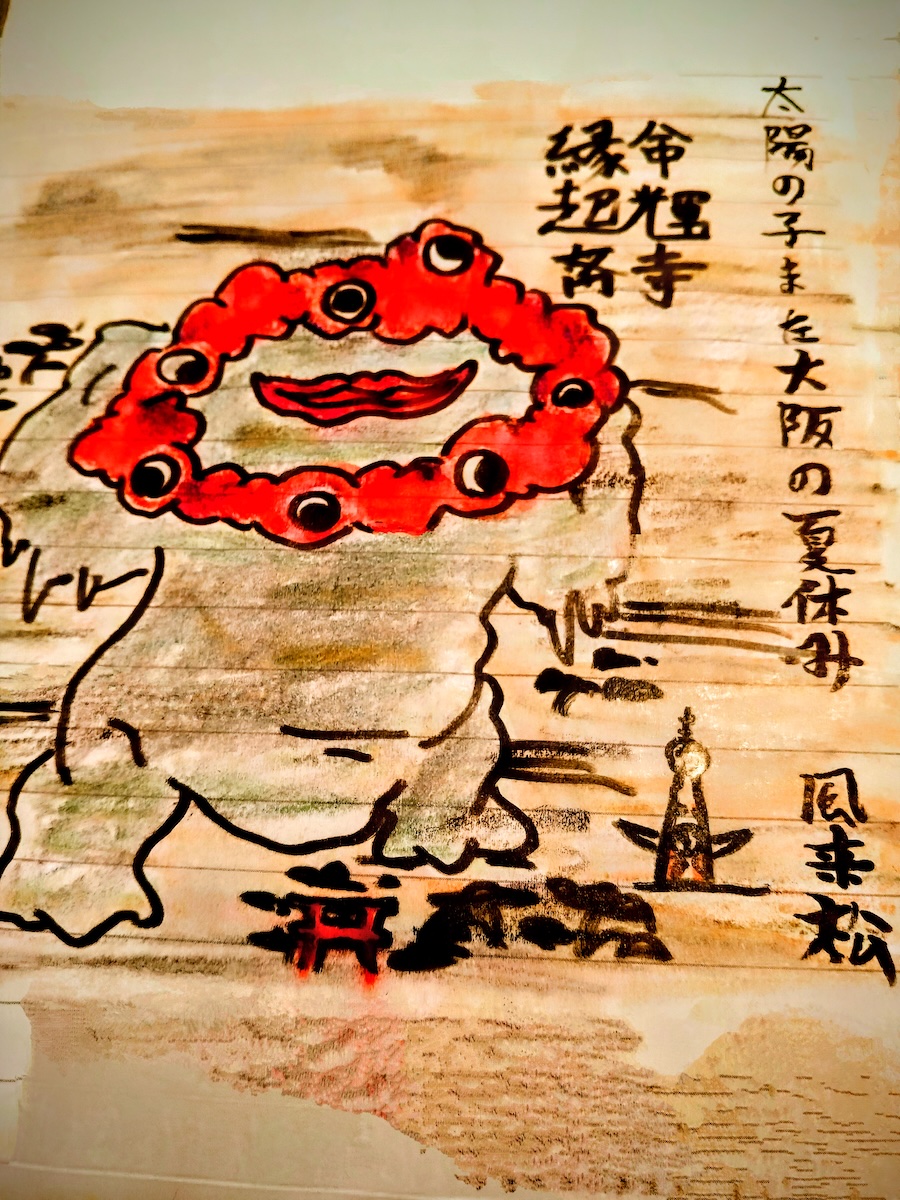

さて、描いたのは百目鬼を思わせる、〈2025大阪万博〉の公式キャラクターみゃくみゃく。

公表当所より、賛否両論のデザインだが、ネット上に、上に描いたような映像が流れ、「パクリだ! 盗作だ!」と、一時騒然となった。が、なんとこの画像自体、創作だった! やたらと煩いネット民への皮肉を込めたイタズラだったのか...。

実はみゃくみゃくの名前は公募。筆者も、百目鬼より発想を得て、「どどどどん」(万の目なので、「ど」を増やしてみた)、ビリケンさんぽく「万目鬼(まめきん)さん」というのを出してみたが、ダメだった...(賞金30万円取り逃し)。

ただ、このデザインも名前も、かつての〈大阪万博〉の岡本太郎の〈太陽の塔〉にも通じる、原始的な匂いがして、なかなか悪くないと思う。

太陽の子また大阪の夏休み風来松