2022年3月6日...あの殺生石が真っ二つに割れるという、衝撃的なニュースが流れた...!

2022年3月6日...あの殺生石が真っ二つに割れるという、衝撃的なニュースが流れた...!

以前、九尾の狐については一度触れたのだが、本頁では殺生石について少し詳しく述べてみたい。

九尾の狐が殺生石と化す少し前に話を戻そう。

陰陽師・安倍泰親(清明の五代目の子孫)が行った泰山府君の祭により、正体を現した九尾の狐は空の彼方へ飛び去った! 泰親は四色の幣を投げ、その内の青色の幣が九尾の狐を追って飛んだ。漸く突き止められた場所は十七年後の下野国那須野。九尾の狐は、か弱い娘に化けて〈十念寺〉の和尚を喰い、女子供も攫っては喰っているという。

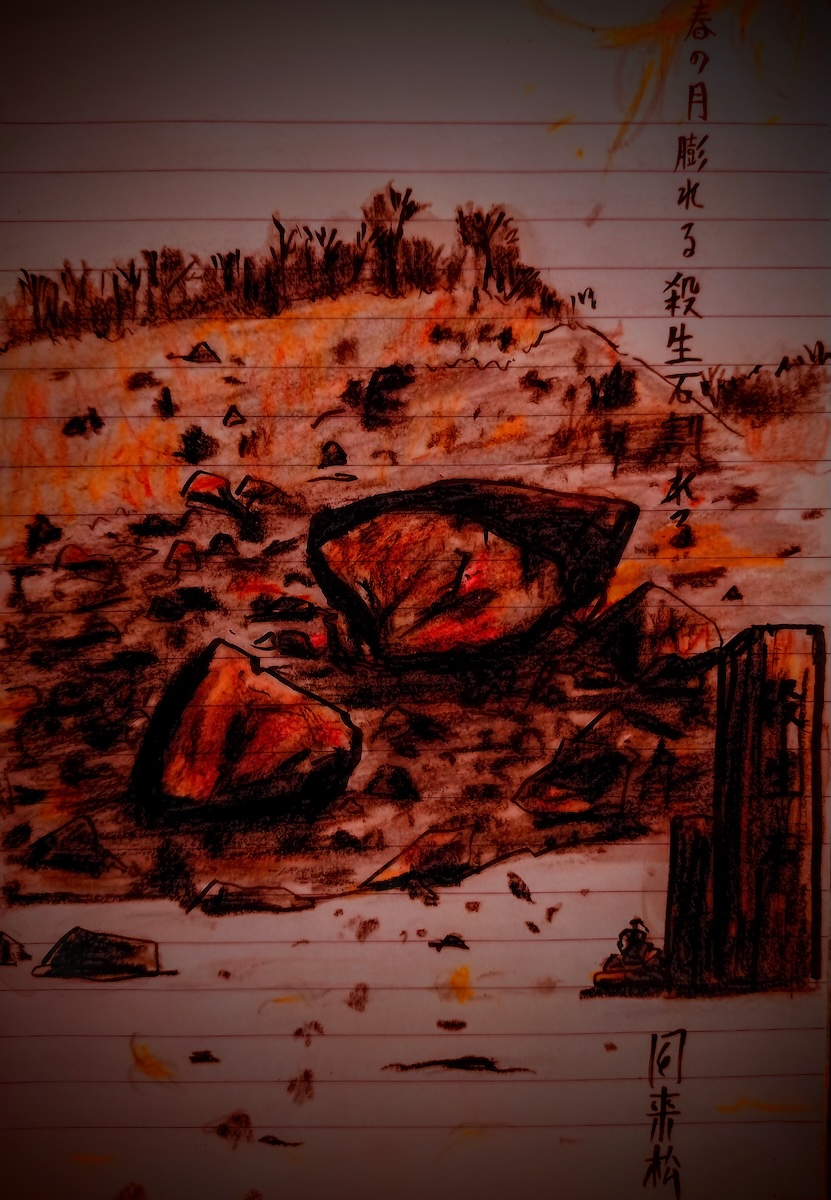

早速、帝は参謀に安倍泰親、上総介広常・三浦之助義純(前述の『鎌倉殿〜』では、佐藤浩市・山本耕史)を大将に八万の軍勢を差し向ける。しかし、この大軍であっても九尾の狐の前に苦戦を強いられてしまう...。二人の大将は一旦兵を引き、犬を狐に見立てて特訓(これが〈犬追物〉の始まりとされる)。甲斐あって、再戦時に三浦之助の矢が九尾の狐の脇腹と首を貫き、上総介が長刀でとどめを刺した...! そして九尾の狐は殺生石と化したのだった...。

殺生石はその後も、毒を吐き続けた。

が、1385年会津〈慶徳寺〉の僧・玄翁が魂を鎮める。彼はこの功により、足利義満より米千石、後小松帝より「能照法王禅師」の称号も賜った。玄翁は殺生石を打ち砕いた...! (ここから大工道具の「ゲンノウ」も名付けられた)砕かれた破片は全国に飛散。三高田に至ったとされ、越後高田・会津高田・美作高田・安芸高田・豊後高田等の説がある(何故か全て毛利の縁!?)。更にそれらの破片は、飛騨で牛蒡種、四国で犬神、上野国のオサキ等の憑き物になったと言われる...。

松尾芭蕉もここを訪れ、『奥の細道』にも、「石の毒気いまだ滅びず蜂蝶のたぐひ真砂の色の見えぬほど重なり死す」と記し、『飛ぶものは雲ばかりなり石の上』と詠んだ。

ただ、実は芭蕉と曽良が殺生石を訪れた1689年当時、九尾の狐と殺生石は、まだ結びついていない。これより約百年後、『絵本三国妖婦伝』や『玉藻の前三国伝記』等で、漸く妲己らも登場。九尾の狐が死後殺生石と化す事となる。

玉藻の前単体では既に室町時代以前の『神明鏡』・『玉藻草子』等で知られており、モデルは鳥羽上皇の寵愛を受けた美福門院得子とされる。

とまり...殺生石は割れた。果たして、その中には今も何かがいたろうか。いたとしたら、それは何処へ解き放たれて行ったろう...。

春の月膨れる殺生石割れる風来松