といえば、日本三大怨霊の一。平将門のそれであろう。

といえば、日本三大怨霊の一。平将門のそれであろう。

9〜10世紀、下総国の豪族・平将門は、平氏一族の抗争から広まった戦にて、国府を襲撃、印鑰を奪い新皇を自称して、東国の独立を標榜した。しかし、三上山の大百足退治で有名な藤原秀郷=俵藤太に朝敵として討たれる。

剛の者だった将門が敗れた原因としては、愛妾桔梗姫の裏切りの話が各地に残る。元は京の白拍子だったとも、はなから秀郷の間者だったとも言われる。彼女が教えた弱点、こめかみを射抜かれ将門は討たれた。将門には七人の影武者がおり、それらには影がない事、また本物のみ、こめかみが動くという話もある。

こめかみについては、実は将門の母は大蛇で、生まれた時に全身を舐めて加護を与えたが、こめかみだけ舐め忘れたとも。

桔梗姫はその後、身を投げたとか、将門の呪詛で死んだ等と言われる。また、死後、千葉では鮫に。福島では大蛇となったと伝わる。全国各地に〈桔梗塚〉が残る。

七条河原に晒された将門の首は、何年経っても目は見開かれ、歯ぎしりをしたという。ある日、歌人・藤六左近が「将門はこめかみよりぞ斬られける俵藤太がはかりごとにて」と詠んだところ、「躯をつけて一戦せん! 俺の胴体は何処だ!?」と言い、その声は毎夜鳴り響いたという...。そして、遂に首は白光を放ち、東の空へ飛んで行った! それが途中で落ちた所が東京千代田の〈将門塚〉とされる。

これらの伝説は、『将門記』、『源平盛衰記』、『太平記』、『俵藤太物語』等に載り、徐々に伝説の度合いを強めていったが、元々将門は人情に厚く、民衆の為に立ち上がったとも言われる。討たれた時は、たまたま風向きが代わり、矢がこめかみ(もしくは片目)を貫いたという。また、あまりにも強かった為、体が鉄で出来ているとも言われたが、これは彼の領地にたたら場があり、良質の鉄製武具を身に着けていたということらしい。反りの入った日本刀も将門が初めて作ったと言われる。先に述べた、片目を貫かれたというのも、たたら場の職業病との関係も考えられる。

〈将門塚〉通称〈首塚〉は、江戸時代には長井雅楽の屋敷の中庭にあり、明治時代までは変わらぬ姿であった。が、関東大震災で壊れ、その際調査も行われたが、すでに盗掘されていた。大蔵省がその上に仮庁舎を建てたところ、大蔵大臣・早速整爾の不審死はじめ役人に多くの死傷者が続出し、建物を取壊し鎮魂碑を建てた。また、戦後には〈GHQ〉が駐車場にしようとしたところブルドーザーが横転する死亡事故が起こり中止された...。

胴は〈神田明神〉に祀られる。

首は美濃の隼人神が射落とし、〈御首神社〉に鎮めたともいう。

〈成田山新勝寺〉にて調伏されたともされ、将門の子孫は決して参らないらしい。

とまぁ、以上が恐ろしい平将門の怨霊話なのだが、実は〈首塚〉については江戸時代の頃に作られた話で、元ネタがある。

時代は将門のそれより約五百年後1516年。相州の三浦入道・荒次郎義意親子が、小田原の北条早雲に討たれる。三浦の首は生き続け、空を飛び、落ちた所に〈首塚〉として祀られた! これが、時代は前後するが、オリジナルの元祖〈首塚〉なのだ。三浦・北条といえば2022年三谷幸喜の大河ドラマ『鎌倉殿の13人』でご先祖たちが活躍見せた。山本耕史演じる三浦の助の「やれやれ...仕方ねぇなぁ...!」なんてセリフが聞こえてきそうである。

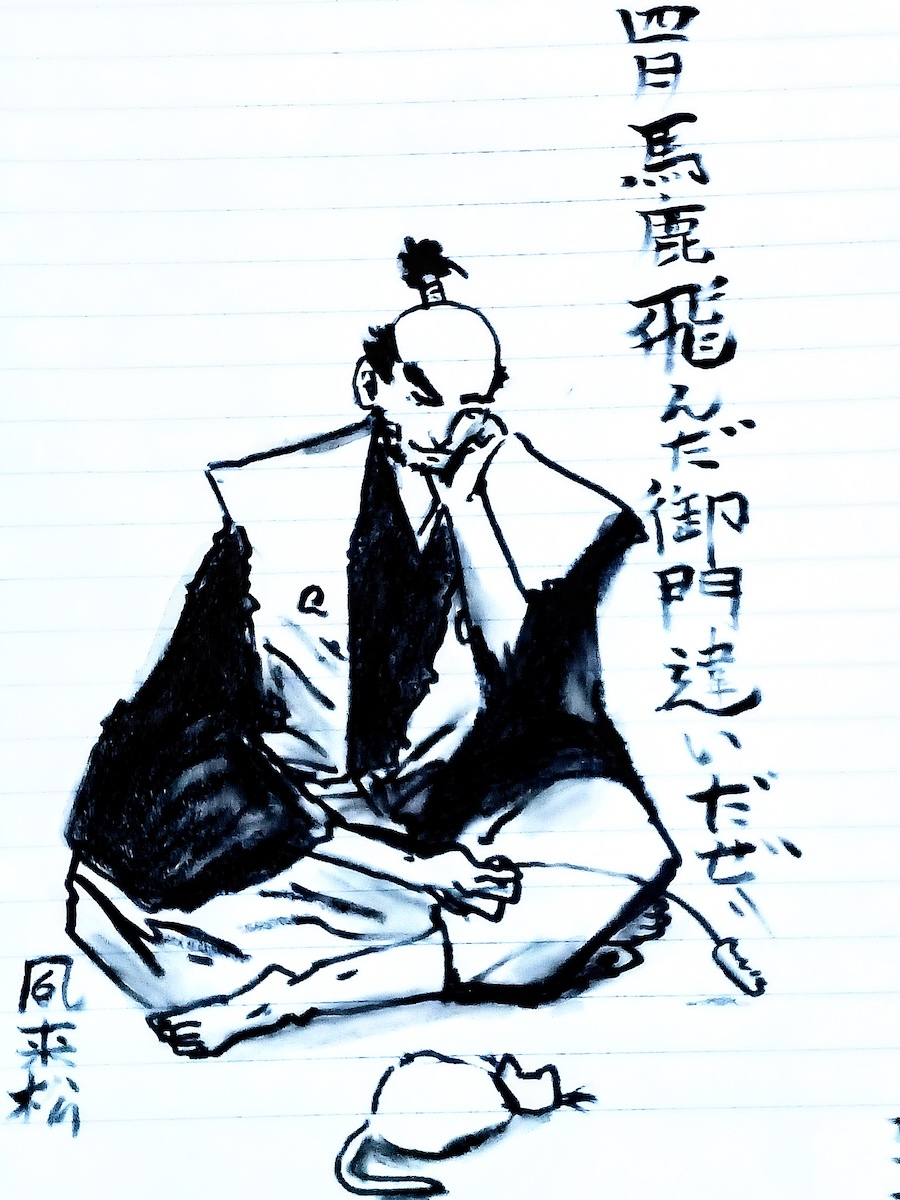

四月馬鹿飛んだ御門違いだぜ風来松