うら、おんら、吉備の冠者(火車)とも。

うら、おんら、吉備の冠者(火車)とも。

一丈四尺(約4.2m)を超える巨体。眼は虎や狼のように輝き、長く赤い髪や髭は炎のごと。怪力無双で、大酒飲み。空を飛び、変身も出来る。3世紀頃、異国より吉備津に飛んで来た。その出自は、出雲・九州・朝鮮の百済・新羅・加那…等の説がある。鬼城山山頂に砦を作り一帯を支配。女子供を攫い、逆らう者は釜茹でにしたという。

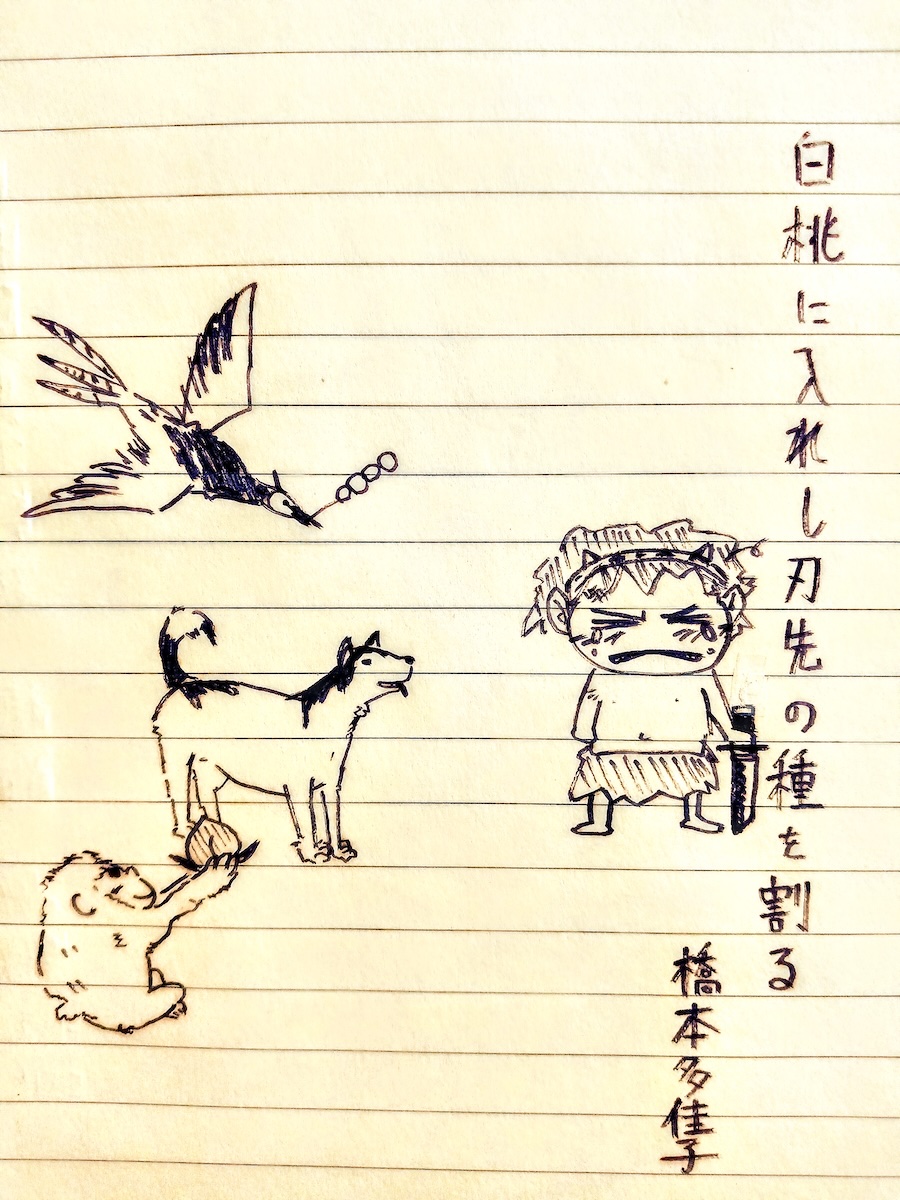

土地の者の訴えで、崇神天皇が軍を差し向けるも苦戦。そこで、武勇で名高い四道将軍・彦五十狭芹彦命(後の吉備津彦命)を討伐に向かわせる。命は現在の〈吉備津神社〉の場所に陣を取り、矢を放つ。すると、温羅は石を投げて撃ち落とす。互角の戦いと思われたが、命の妻である巫女・桃田弓矢姫の祈りにより、温羅に隙が生まれ、ニ本同時に放った矢の一本が温羅の左目を貫く。ただ、姫は温羅の返した邪念により死んでしまう。温羅は雉に化けて逃げるが、命は鷹と化し追う。今度は鯉となり川を下るも、鵜となった命が遂に捕らえた! 温羅は降参し、「吉備の冠者」の名を返上、打首となる。

一説には、温羅は瀬戸内海の女木島へ逃げ、陣を構え、命の姉・百襲姫を人質にしようと目論む。しかし命の弟・稚武彦命と、犬島の民・猿王上笠居、雉ケ谷の民らに討たれたとも。

さて、ここで話は終わらず、打首となった温羅の首が唸り続ける。犬養健尊(犬養毅の先祖とも)が、犬に食わせ骨だけにしてもおさまらず、なおも十三年もの間唸り続ける。ある時、命の夢に温羅が現れ「首を吉備津神社の釜の下に祀り、守り役を妻・阿曽姫とし、代々姫の血を引く者に継がせるのなら、祟り神から、先触れの神丑寅の御崎神となり役に立とう」と告げた。その通りにすると、漸く唸り声は止んだのだった…。

これが、〈鳴釜行事〉として今も残り、今も阿曽姫の子孫の女が引き継いでいる。また、釜殿の精霊は丑寅みさきと呼ばれ、『雨月物語』にも描かれている。

また、〈吉備津神社〉〈鬼ノ城〉〈鬼の釜〉〈鬼の岩屋〉〈鯉喰神社〉〈首村〉〈艮御崎神社〉…等、伝説に纏わる地名や、旧跡が多く残る。

お気づきだと思うが、ここから『桃太郎』の話が生まれたとされる。

吉備津彦命の家臣には、忠臣・犬飼健命、知将・楽々森彦命、鳥飼に長けた留玉臣命の三人がおり、それぞれ犬・猿・雉のモデルという。

温羅は、百済最後の王・義慈王の子とも言われる。山城の柵を「キ」、城壁を「ウル」と言った事が「鬼ノ城」や「ウラ」の語源とも。また、製鉄や、造船、製塩をもたらしたともされ、実際血吸川の赤は鉄の成分によるし、鬼ノ城の東の麓の阿曽郷からは、製鉄の遺跡が発見されている。

温羅も、酒呑童子や大嶽丸、日本に限らずキリスト教で悪魔や悪霊とされた古い神や精霊よろしく、権力側に鬼とされた類だろう。

しかし、吉備の民は、土地の発展に貢献してくれた温羅への礼に舞を捧げ、これが現代の岡山の夏祭り〈うらじゃ祭り〉として残る。

白桃に入れし刃先の種を割る橋本多佳子