近年、熊による被害が相次いでいるが、少し前までは他の動物による食害のニュースをよく耳にした。食害において、鹿に次ぐのが猪である。猪による被害の全国トップ3は、福岡県・熊本県・広島県。そういえば、広島の世良に住んでいた伯父が猪に襲われてケガをした事があった。また、広島に住んでいた頃、何度かぼたん鍋の店に行った事も(なかなか美味だった)。ここ愛媛県でも、今治と広島の尾道の間に浮かぶ大三島に、2000年代に入ってから海を渡って来た猪が繁殖してみかん畑に大きな被害をもたらした。そう言えば、コロナ直前に馴染みの酒屋で、ペリエを飲みつつジビエを食べるというイベントがあり、そこに来ていた猟師達が、大三島で今朝撃ってきたばかりの鹿や猪だと言っていた気がする。

近年、熊による被害が相次いでいるが、少し前までは他の動物による食害のニュースをよく耳にした。食害において、鹿に次ぐのが猪である。猪による被害の全国トップ3は、福岡県・熊本県・広島県。そういえば、広島の世良に住んでいた伯父が猪に襲われてケガをした事があった。また、広島に住んでいた頃、何度かぼたん鍋の店に行った事も(なかなか美味だった)。ここ愛媛県でも、今治と広島の尾道の間に浮かぶ大三島に、2000年代に入ってから海を渡って来た猪が繁殖してみかん畑に大きな被害をもたらした。そう言えば、コロナ直前に馴染みの酒屋で、ペリエを飲みつつジビエを食べるというイベントがあり、そこに来ていた猟師達が、大三島で今朝撃ってきたばかりの鹿や猪だと言っていた気がする。

猪と人間の歴史は古く、日本では既に縄文時代には飼養されていて、仏教伝来後も「山鯨」と称して食されていた。一方で、江戸時代には不作と獣害とを「猪飢渇(けがち)」と呼んだ。獣から作物を守る石垣「しし垣」は、猪や鹿の意味だと思われる。

猪は、大和言葉では「ヰ(い)」。「ヰ(い)」の「肉(しし)」というわけだ。沖縄では「やましし」。猪が泥遊びをするのが沼田場(ぬたば)で、ここから「ぬたうちまわる」という言葉が生まれた。花札の「萩に猪」も思い浮かぶ。萩は、痩せた土地でも良く育ち邪気を祓うともされる。一方の猪も摩利支天の使いで、勝負事に験が良いされ、戦国武将等にも好かれた。この縁起の良い組み合わせは、優美な物と荒々しい野生との調和の取れた対比とも考えられ、和歌でも使われる。

勝負事以外にも猪は、安産・子孫繁栄をもたらすとされ、〈護王神社〉等に多く祀られる。また、〈猪目〉は火伏・魔除けの文様とされる。一方で、伊勢〈伊我理神社〉の祭神伊我理比女命(イガリヒメノミコト)は、五穀を荒らす猪を狩る神である。

日本神話でも、大国主が八上姫に求婚する段で、八十神が赤い猪を捕らえるよう命じる。また日本武尊は、山神の化けた白猪の怒りにふれた。

ギリシャ神話でも、女神アルテミスに対する初穂の祭りを忘れたため、怒った女神により神界よりこの獰猛なカリュドーンの猪が差し向けられる。あまりの凄まじさに、王がギリシア全土から勇士を募ってこれを退治した。また、ヘーラクレースが捕らえたエリュマントスの猪もいる。

妖怪では、まず中国の封豨(ほうき)。桑林(そうりん)という地に棲んでいる、猪の化け物。怪力で獰猛、毛は恐ろしく硬く、人を喰う。『楚辞』によると、堯の命を受けた羿によって足に矢を打ち込まれて生け捕りにされ、肉を切り刻み蒸し料理として献上された。

日本には猪笹王がいる。大和吉野の川上村伯母峰峠に現れた。その名の通り熊笹の付いた大猪。猟師に撃ち殺されるが、死後も出没して峠を通る人々を喰い殺した。17世紀になり、丹誠上人により封じられた。その際、12月20日だけは自由にして良いとされ、「果ての二十日」と呼ばれ恐れられた。実は、これ和歌山・奈良の一本だたらの現れる日ともされ、猪笹王と同一という説もある。

さて、創作で猪と言えば、やはり『もののけ姫』の乙事主をが思い浮かぶ。そして、『鬼滅の刃』の嘴平伊之助。最近出た、矢野隆著『猪之噛』は伝説の猪と猟師の死闘を描いた小説で、早く読みたいとおもっている。

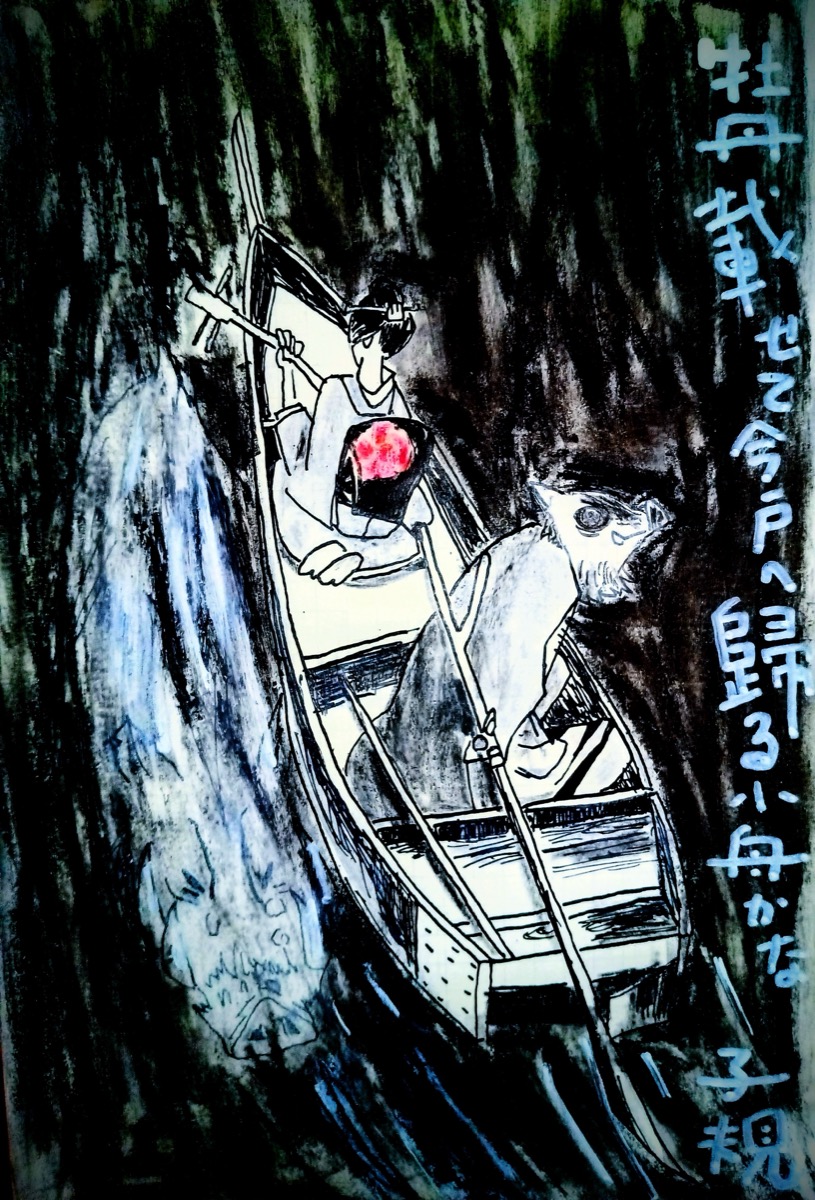

句と絵は、舳先が細長く尖った屋根なしの小さい、猪牙船(ちょきぶね)。由来は船の形が猪の牙に似ているためとも。浅草山川堀で吉原遊廓へ行く際にこれを使うのが粋だとされた。子規もこれに乗って吉原に行ってみたりもしたのだろうか…。今戸は堀の下流にある地名。しかし、猪牙船に牡丹とは。

牡丹載せて 今戸へ歸る 小舟かな子規