楽器分類上は〈リュート属〉。ギターやシタールの仲間だ。既に古代エジプトの壁画に、同様の楽器が見られる。中国秦代の奚琴が、中東でラバーブとなり、イランでセタールとなった。これが3つの弦で、三味線の直系のご先祖と言える。更に中国に戻り三絃となり、14世紀頃琉球に伝わり三線に。やっと16世紀末に堺に伝わり琵琶法師の仲小路が改良、三味線が誕生したという。豊臣秀吉が淀君のために作らせた〈淀〉が現存するが、既に現代の三味線とほぼ同じ形をしている。江戸時代には、地歌が作られ、浄瑠璃等でも使用されるようになった。やがて上方落語の出囃子にも。

楽器分類上は〈リュート属〉。ギターやシタールの仲間だ。既に古代エジプトの壁画に、同様の楽器が見られる。中国秦代の奚琴が、中東でラバーブとなり、イランでセタールとなった。これが3つの弦で、三味線の直系のご先祖と言える。更に中国に戻り三絃となり、14世紀頃琉球に伝わり三線に。やっと16世紀末に堺に伝わり琵琶法師の仲小路が改良、三味線が誕生したという。豊臣秀吉が淀君のために作らせた〈淀〉が現存するが、既に現代の三味線とほぼ同じ形をしている。江戸時代には、地歌が作られ、浄瑠璃等でも使用されるようになった。やがて上方落語の出囃子にも。

三味線は消耗品で長く弾いても10年ともいう。その為、〈ストラディヴァリウス〉のような名器は無い。ただ、石村近江という名工の作ったものや、〈八つ乳(ぢ)〉という猫の皮の最高級品はあるらしい。三線では〈開鐘(ケージョウ)〉という、琉球王が弾き比べをさせた際、朝方の鐘が聞こえるまでよく鳴っていた名器があり、その中でも最高の〈盛島開鐘(ムリシマケージョー)〉は、〈沖縄県立博物館〉に展示されている。

三線は蛇三線とも呼ばれ、その名の通り蛇(ニシキヘビ)の皮を張る。沖縄にはいないヘビだが、中国から伝わったままの形で変わらなかったようだ。これに対して、三味線は猫の皮。雌の皮は交尾の際雄に引っかかれる為、交尾前のものにするという。因みに、津軽三味線は犬の皮。ただ、現在は動物愛護の面から、羊や山羊、カンガルーの皮(犬・猫でなきゃいいの?)、または合皮等に変わってきている。

以前にも書いたが、『墓場鬼太郎』の寝子は、老舗三味線屋の娘だった為、殺された猫達の呪いで猫化するようになってしまった。

妖怪では、鳥山石燕『百器徒然袋』に三味長老が載る。名人に使われていたが打ち捨てられたものがなったとあり、名前に反して『沙弥(見習い小坊主)から長老にはなれず』とも。月岡芳年の浮世絵『百器夜行』も、これをモデルにしたと思われる。水木サンは、沙弥が長老になるくらいの年月を経た付喪神とした。

1576年、戦国武将の武田勝頼は三河に入った際、現在の豊田市鴛鴨町神明付近の〈隣松寺〉で、三味線の名手である能楽宗家の一人娘玉音(たまね)に出会った。彼はその音色に心を癒やされ、二人は再会を誓ったが、勝頼は戦で討ち死に、悲しみのあまり玉音もほどなく病で亡くなる。村人が残された彼女の三味線を塚に埋めると、そこから六本の松が立ち、風が吹くたび三味線のような音を出したという。いつしかここは、三味線塚と呼ばれるようになった…。

神奈川海老名には、不思議な三味線の話が残る。ある義太夫の師匠が手に入れたのは、亡くなった瞽女(ごぜ…江戸時代から昭和初期、各地を廻った盲目の女旅芸人)の残した名器。通常の猫皮とは逆に、湿気が多い時によく鳴る狐皮だった。しかし、この三味線、親子惜別の場面になると必ずと言っていいほど糸が切れるため、怖くなって寺に納めたという。

三線の【妖怪】では、死んだ遊女(ジュリ)がなったというマジムンの三線ユーリーや、死後生者に歌の勝負を挑んだ与那原のチューナーユーユーがいる。

実は我が家にも、破れた三味線が一竿ある。実家が断捨離とか言って大掃除した際に、貰ったのだが、結局そのまんまだ…。少し前『ましろのおと』なる津軽三味線のマンガを読んでいたり、周りに三線をやっている人も多く発表会を見に行ったりもしていて、いつか自分も…と思ってはいるのだが、このままでは三味長老になりかねんな…。

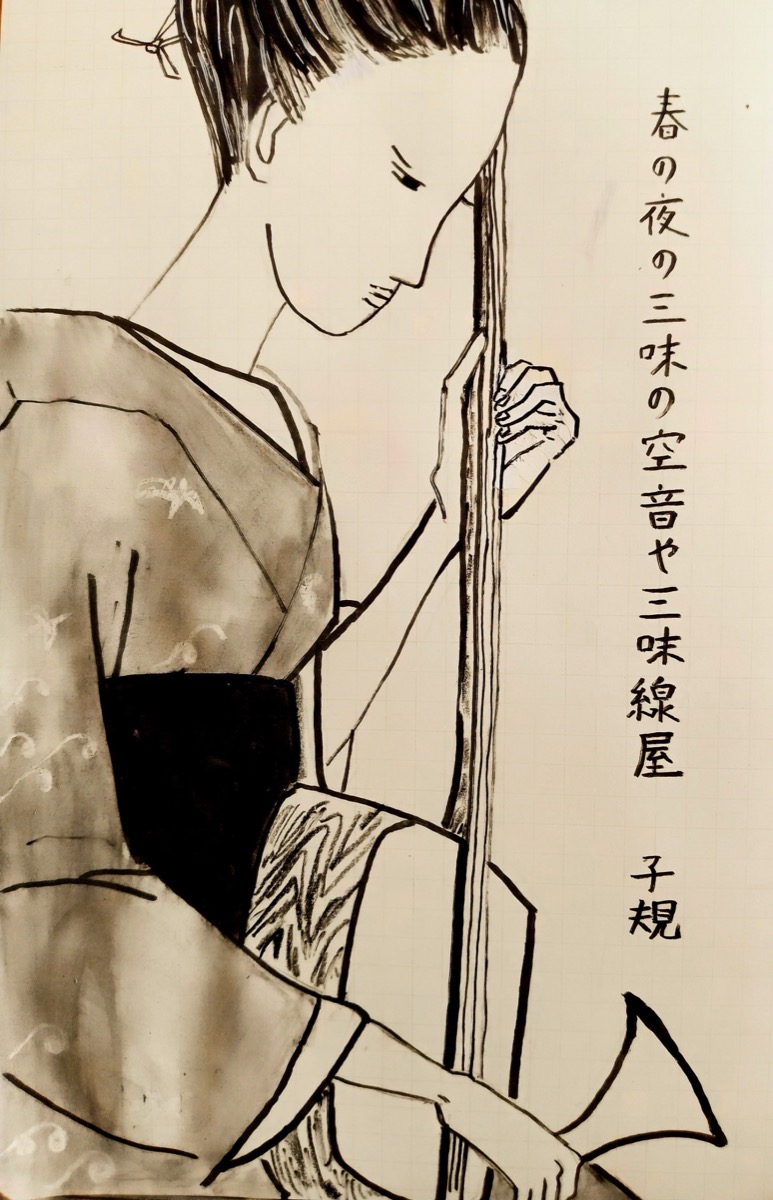

春の夜の三味の空音や三味線屋子規