「てぇへんだ、てぇへんだ、親分!」「どうしたい、八?」「堀川にホトケさんがあがりやしたぜ!」「ボス!」「どうしたヤマさん?」「ホトケさんの身元が割れました。」

「てぇへんだ、てぇへんだ、親分!」「どうしたい、八?」「堀川にホトケさんがあがりやしたぜ!」「ボス!」「どうしたヤマさん?」「ホトケさんの身元が割れました。」

茶化しているわけではありません。411回目にして、満を持しての仏の登場である。死者を「ホトケ」と呼ぶのは、「ホトキという器物に食饌を入れて祀った為」というのが柳田国男の説。ちなみに刑事の隠語では、「ロク」とも言う。これは「南無阿弥陀仏」の六文字から。

仏仏教における最高の存在。狭義には、唯一悟りに達したゴータマ・シッダールタ=釈迦の事である。なので、死んだからといって仏になれるわけではない。悟りは52段あり、天台宗を開いた智顗(ちぎ)でも10段、あの我慢強い達磨大師でも30段までしか到達出来なかった。それを、若干35歳で登りつめたんだから、さすがお釈迦様てのは偉いもんだ。

そんな仏様を、「死んだと思ったお富が生きていたとは、お釈迦様でも、あ、気が付くめぇ〜」とか歌舞伎でやっちゃったり、「しまった! 火(し)が強すぎてしくじっちまった。あ! しがつよ…4月8日…は、お釈迦様の誕生日じゃあねえか! よし、失敗して駄目になる事を、おしゃかと呼ぼう!」なんて、罰当たりにふざけちゃう日本人…ってイイね!

今回、はっちゃけ気味なのは、決して仏教をディスってるわけではありません。前にも書いたが、筆者は神職の血筋にも関わらず、神も仏も信じちゃあいない無神論者だ。お遍路を結願した義姉さんに付いて〈高野山〉に行ったものの、お山にあった〈スナックどんぐり〉の方が気になる始末…。手塚治虫の『ブッタ』もいいが、中村光の『聖✩お兄さん』も好きだ…。

さて、本題に戻ろう。仏、広義には、仏陀に準ずる菩薩、明王、天部等の仏尊も含める。仏像を思い出して頂くと分かりやすいと思う。

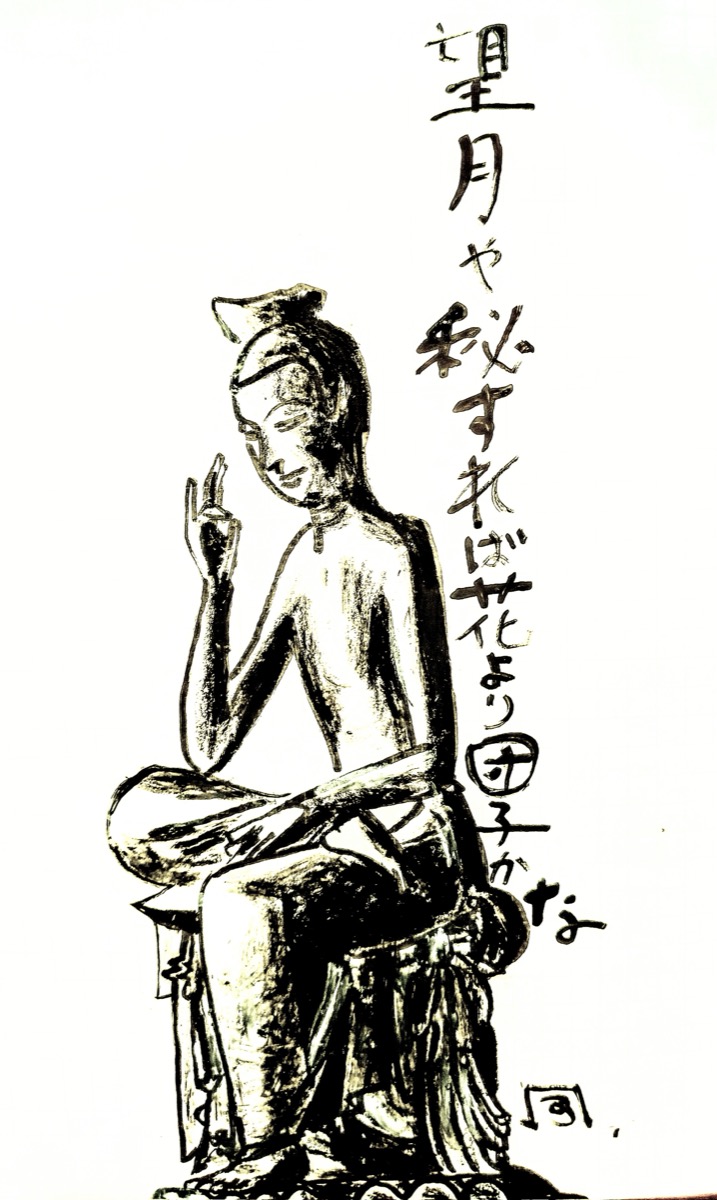

まず、悟りを開いた完成体が如来。仏像の姿は、基本袈裟のみのシンプルなスタイル。釈迦如来のほかに、健康や医療の薬師如来、「南無阿弥陀仏」他力本願の阿弥陀如来、奈良〈東大寺〉の大仏毘盧遮那(びるしゃな)如来は宇宙を照らす光、これがさらに発展したのが、宇宙の真理である大日如来こと摩訶毘盧舎那如来(まかびるしゃなにょらい)。服装もほかの如来と違って、やたら豪華…。絵に描いた弥勒如来は56億7000万年後に現れて人々を救うという、いわば未来仏。しかし、人類は11億年後くらいで地球が干上がって絶滅予定なので、会えるかな…?〈広隆寺〉の国宝〈弥勒菩薩半跏思惟像。(宝冠弥勒)〉は、好きな仏像第1位に選ばれる事が多い人気仏だ。筆者も、この像は見てみたい。だいたい、寺も坊さんもやたら着飾ったり、金ピカなのは、どうかと思う…。

次に菩薩。これは、悟りの修行中で、出家前の仏陀の姿がモチーフ。古代インドの王族なので着飾っていて(修行の身なのに?)、額に〈白豪〉、背後に〈光背〉、〈蓮華座〉に座るか立つかしている。

観音菩薩、弥勒菩薩、千手観音菩薩は〈三十三間堂〉が有名。先日ここの正式名称が、あの宮本武蔵と吉岡伝七郎が決闘した〈蓮華王院〉だと初めて知った!

明王は、大日如来の命で、民衆を仏教に帰依させる役目。不動明王のように、だいたい怒っていて怖いお顔。古代インドの悪神である阿修羅、夜叉…等が取り込まれたものが多い。

天部も同様にバラモン教や、ヒンドゥー教等のご出身。葛飾柴又でお馴染み帝釈天大黒天、弁財天…。金剛力士や十二神将も。梵天=ブラフマーは、かつては創造神と自称していたが、仏陀の「では、あなたを創造したのは誰だ?」との問に窮し、考えを改めたと『大悲経』にある。

以上がざっとではあるが、仏のメンバー紹介でした。

仏像に関しては、仏陀の入滅より500年後の1世紀頃に作られ始めた。元は、〈ストゥーパ=卒塔婆〉〈法輪〉〈仏舎利〉〈仏足石〉…等を礼拝していたが、インド・ガンダーラ地方等で仏陀そのものを象った仏像が誕生したと言われる。

日本への伝来は、552年百済から金銅の〈釈迦如来像〉が贈られたと『日本書紀』にある。蘇我氏の私邸に置かれたが、物部氏が外国の神として反対。仏像の祟りで疫病が発生したとして、難波堀江に投げ捨てられた! これを成田善行が信濃に持ち帰り〈善光寺〉を創建した。日本最古の仏像と言われるが、〈秘仏〉とされ住職も見られないので、国宝にも重要文化財にも指定されていない…。

この〈善光寺〉のものと、〈浅草寺〉の〈聖観世音菩薩像〉(以前書いたが、628年に隅田川で網にかかった小さな金像と言われる)、〈東大寺〉の〈十一面観音立像〉とで、〈日本三大秘仏〉とされる。

最後に、上記のものと同様かつては〈秘仏〉とされていたが、今では春秋年に2回開帳されている、〈法隆寺〉の〈救世観音菩薩立像〉について。これは、700年前に作られたもので、古くから聖徳太子の生き写しだと言われていた。〈秘仏〉を冒涜すると仏罰として地震・落雷により寺は滅びると伝えられていて、100年間封印されていた。しかし、1884年美術史家アーネスト・フェノロサと岡倉天心が、政府の後ろ盾を得て開帳! 寺の僧達は逃げ出したという。厨子の中のそれは、ミイラのように500mほどの布で何重にも巻かれていた。そして、もちろん、特段何も起こりはしなかった…。

だいたいこの国は、寺社といい、美術館といい何でも勿体ぶりすぎていると思う。そうする事で、価値を上げたいのだろうが、〈秘仏〉にしろ〈美術品〉にしろ、保存という観点はもちろん第一に考えてもらった上で、大衆に見てもらってナンボだと思うなぁ…。

望月や秘すれば花より団子かな風来松