前回ちらっと書いたが、島根で〈津和野城跡〉を訪れた。最近見たTVの城番組で、日本一に選ばれていたが、所詮城跡だろうとあまり期待はしていなかった。ところが、これまで訪れた城跡とは全く違っていて、縄張りや、石垣の美しさ等、なるほど一位になるのも納得がいった!

前回ちらっと書いたが、島根で〈津和野城跡〉を訪れた。最近見たTVの城番組で、日本一に選ばれていたが、所詮城跡だろうとあまり期待はしていなかった。ところが、これまで訪れた城跡とは全く違っていて、縄張りや、石垣の美しさ等、なるほど一位になるのも納得がいった!

前にもどこかで書いた気がするが、生まれ故郷の伊予松山で外に負けないと思うものが、みかんの旨さと、城である。〈松山城〉は現存十二天守の一つ。正直城の形はあまり好みではないが総合的にみて、非常にバランスがいいと思う。実際、ランキングでも度々一位になっていたりする。筆者は城下町に育ったせいか、城好きである。同じ愛媛県内の〈宇和島城〉や〈大洲城〉もそれぞれに良い城だ。

〈松山城〉については、別名〈金亀城〉の由来となつた金の亀、暴君(とされてしまったらしい)蒲生忠知がキレて鳴かなくなったお掘りの蛙や、妊婦と赤子を処刑した俎板石の話なんかは前に書いた。他には、8月に長曾我部元親に敗れた怨霊の陣太鼓が聴こえるとも言われる。まぁ、どこの城でも戦が行われる場所なので、似たような話は多い。

愛媛県だけでも、河野通宣に攻め落とされた武将が首無し馬に乗って出る〈吉川城〉。父である河野道存により首をはねられた道賢も、〈奥の城〉に、同じく首無し馬で現れる。〈正願寺城〉では、谷に落ちて死んだ城主の左京ノ助が白い馬鬼に。〈三木寺城〉でも戦死した犬坊がやはり馬に乗って現れるという。〈重茂山城〉では、菅笠を被り自害した姫が衣笠の弁天様として祀られ、一生菅笠をかぶらないと誓うと加護があるという。お隣香川の〈丸亀城〉では、人柱とされた豆腐屋の声が聴こえると言われる。

全国区で最も有名なのは、〈姫路城〉の刑部姫、その妹とされる〈猪苗代城〉の亀姫。〈駿府城〉では徳川家康が太歳と思われる肉塊を目撃した。筆者が〈松山城〉にも引けを取らないと思う長野の〈松本城〉は、一揆で処刑された農民の呪いで傾いたと言う! また、〈熊本城〉も〈松山城〉と甲乙つけがたい名城である。ここでは「ご馳走はいらんかえ〜」と言って石を担がせる重箱婆、銃を無くして井戸に身を投げた兵が出るという銃くれ石、加藤清正の亡霊…等、多くの話が伝わる。

〈熊本城〉の上を行くのが〈大阪城〉! 座ると自殺したくなる蛙石、陰火や蛇や大狸は淀君の怨霊と言う。それ以外にも、古畳が積まれた開かずの間の婆畳、壊しても元に戻る便所禿雪隠等の変わり種も。1886年には内堀に怪物の死骸が浮いた…と、『大阪伝承地誌集成』に記されている。全長2.6m、長い手足、顔の左右の10cmの目…挿絵は獺のようにも見える。この1ヶ月後に徳川家茂の大阪城での客死、5カ月後の孝明天皇の死も関係があるのではとも…。

新潟の〈雪山城〉の菊姫は、落城時に淵に身を投げ蛇となった。ここに石を投げると雨が降ると伝わる。福井の〈丸山城〉の大蛇は、霧を吐いて敵から城を隠した。栃木〈烏山城〉の琴姫は、仕えていた者が死後烏蛇となり守った為、蛇姫と呼ばれた。火災により焼失し、来年2026年に正殿が復活する沖縄の〈首里城〉では、8月15日はマジムンが跋扈するヨーカービーとされ、ススキとクワでつくったゲーンを飾ったり、音を立てず城内を見張るシバサシを行ったりする。

今後も、全国にある現存天守はもちろん、小さな城や城趾も巡って、いろいろな言い伝えも集めていきたいと思う。

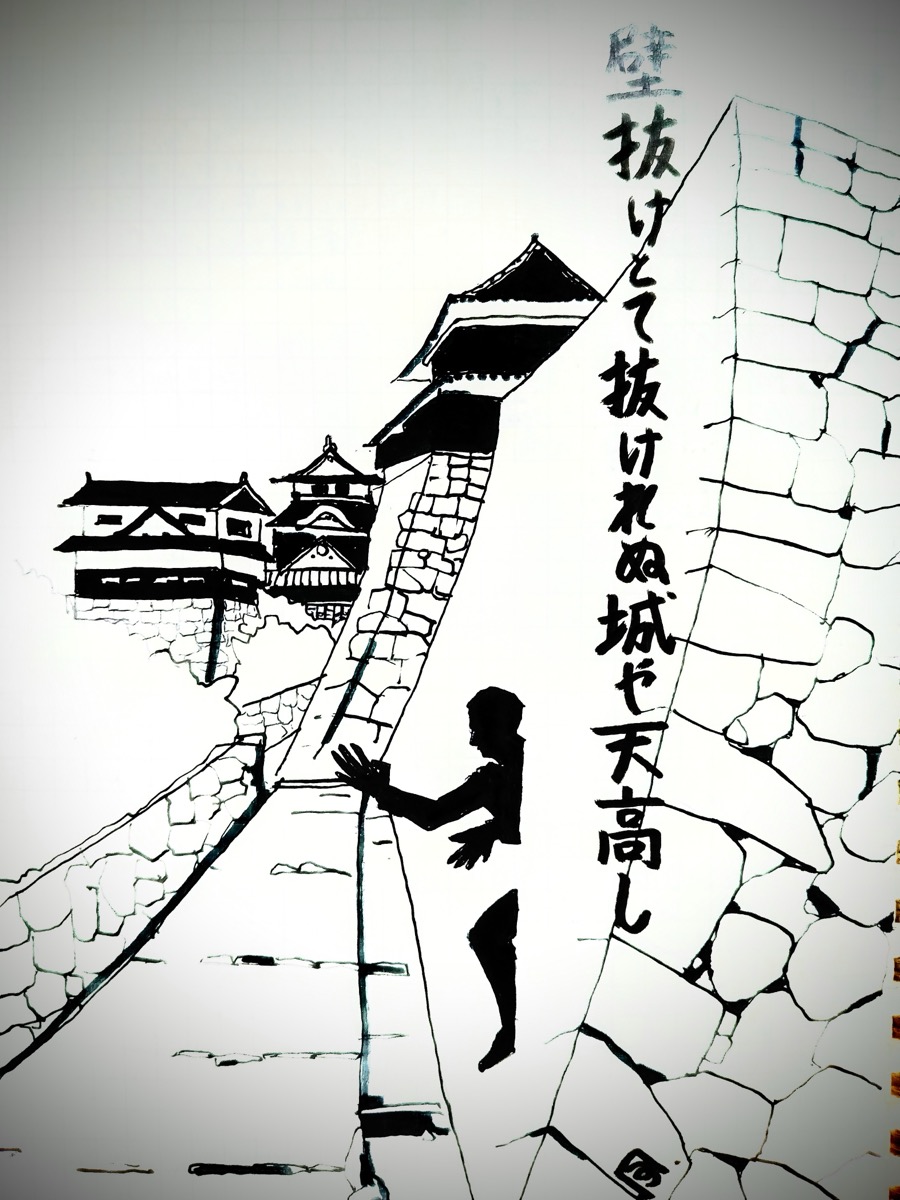

あ、絵に描いたのは我が〈松山城〉。石垣から出てきたのはマルセル・エイメの『壁抜け男』!

壁抜けとて抜けれぬ城や天高し風来松