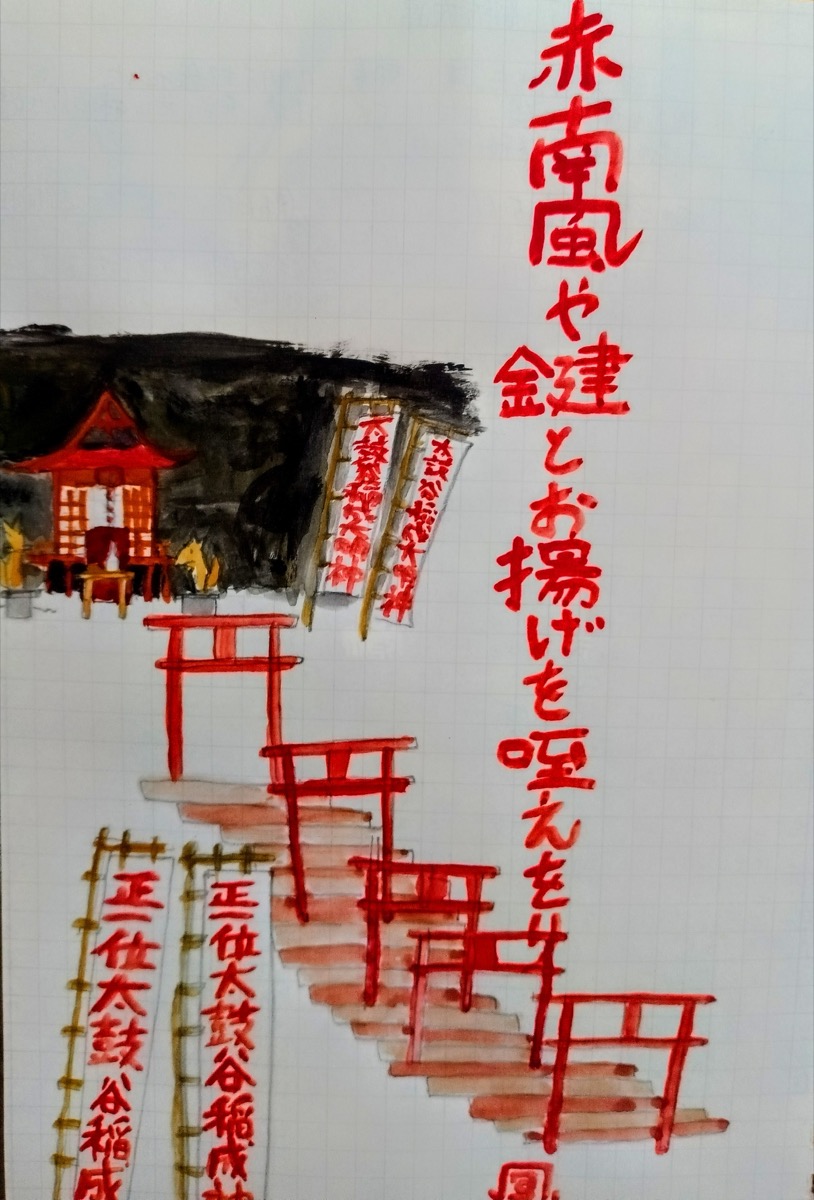

夏休み、周防大島から〈SL山口号〉で島根の津和野まで足を伸ばした。人々は上品で、変に観光地化されていない、とても居心地の良い土地だった。400年の歴史を持つ盆踊り〈津和野踊り〉を見物したり、名城として名高い〈津和野城跡〉も訪れた。その城へのリフトの登り口にあるのが、〈太鼓谷稲成神社〉。

夏休み、周防大島から〈SL山口号〉で島根の津和野まで足を伸ばした。人々は上品で、変に観光地化されていない、とても居心地の良い土地だった。400年の歴史を持つ盆踊り〈津和野踊り〉を見物したり、名城として名高い〈津和野城跡〉も訪れた。その城へのリフトの登り口にあるのが、〈太鼓谷稲成神社〉。

千本鳥居の先にある「津和野のお稲荷さん」は〈日本三大稲荷〉 にも数えられる。これまで見たことのないような立派な社殿の稲荷神社で驚いた。〈命婦社〉や〈本殿裏参拝所〉等、4つの社があり、御供物の油揚げが蝋燭とセットで売っていた。朝早くにも関わらず、スーツ姿の政治家風も含め、多くの参拝者も。

773年、七代藩主亀井矩貞が〈三本松城=津和野城〉の鬼門にあたる太鼓谷に創建。その直後、城の蔵番が蔵の鍵を失くしてしまい、殿様から七日以内に見つけるよう命じられた。幾ら探しても見当たらず、思いあまった蔵番は当時殿様以外参ることを禁じられていた〈太鼓谷稲荷神社〉に願かけ。約束の七日目に鍵が見つかり、全てを隠さずに報告したところ、殿様はその霊験に関心し「稲荷」を「稲成」と改めたという。

お稲荷さんもしくは稲荷神、稲荷大明神とも。本来は穀物・農業の神で「稲成」と書いた。五穀を司る宇迦御魂(ウカノミタマ)(須佐之男命と神大市比売の子)とも同一視される。ネズミを捕まえる事や、尾の形が稲穂に似ていることから狐を神使とする。古くから神道の原型と考えられる山の神・田の神は春になると山から里に降り稲を守護して、秋には山へと戻る。狐もまた、農事の始まる初牛から秋頃に姿を現す事から、神使と考えられたようだ。

現在、京都〈稲荷山〉には稲荷神社の総本宮である〈伏見稲荷〉が鎮座するが、元々ここも弥生時代までは蛇信仰の中心地のひとつだった。平安時代以降、狐を神使とする信仰が広まっていった。元は渡来人・秦氏の信仰だったとされる。

827年、〈東寺〉の五重塔建立の翌年、淳和天皇が病に伏し、原因が寺の用材に〈伏見稲荷〉の御神木を伐った祟りだと判明。これを鎮めるために、狐に〈従五位下〉の位が与えられ、その後〈正一位〉に。また、1788年の京都御所の火災の折、肥前〈祐徳稲荷神社〉の狐が消火に駆けつけ、花山院大臣により〈命婦〉の官位が授けられた。

また、仏教の荼枳尼天(インドの女神ダーキニー人の心臓を喰らう夜叉で狐に乗る)との習合も。〈日本三大稲荷〉の一つ愛知の〈豊川稲荷〉が仏教系の稲荷として知られる。京の〈東寺〉も空海が稲荷神に直接交渉して守護神になってもらったと言われる(四国からは、狐を追い出したくせに?!)。岡山〈最上稲荷〉も寺である。

他にも、これまでに何度も登場した玉藻の前=九尾の狐を祀る、栃木〈玉藻稲荷〉。愛媛の〈伊豫稲荷神社〉の〈久美社〉の事も前に書いた。大阪和泉には、安倍晴明の母親を祀る〈葛葉稲荷〉がある。

さて、前述の宇迦御魂は、御饌津神(みけつかみ)とも呼ばれ三狐神とも書く。「ケツ」は狐の古名。関西弁の「けつね」だ。また、これを「サクジ」とも呼ぶのは石神(しゃくじ)につながり、狐のいた岩屋が神社となった事例もある。以前妖怪として登場したオサキや野狐、飯綱も、稲荷神の別名として使われる。

冒頭に書いた〈太鼓谷稲成〉では、狛犬の代わりの狐の像が鍵を咥えていた。件の縁起に基づいているのだと思ったが、別にここに限った事ではなかった。米倉の鍵と言う事らしい。外に鍵以外の定番は、稲穂・巻物(荼枳尼天秘法とも言われる)・宝玉。実は、打ち上げ花火の掛け声で知られる「玉屋〜! 鍵屋〜!」の屋号もお稲荷さん由来だった! 御供物のお揚げも初めて見た。あとから知ったが、ロウソクとマッチのセットだったようで、記念に買っておくんだったと後悔。お揚げはお供え用の穴(?)に入れるシステムだった。お揚げについては、きつねうどんや、いなり寿司の名前の由来にもなっているが、実は狐の好物というわけではない。かつては狂言の『狐釣り』にあるように、ネズミの油揚げだった! 仏教が習合したあたりから、流石にまずいという事で、今の大豆原料のお揚げになったようだ。お稲荷さんはさぞやガッカリしたことだろう…。

描いたのは、津和野出身の画家。筆者も大好きな安野光雅の『昔の子どもたち』より。

赤南風や鍵とお揚げを咥えをり風来松