古代ローマでは、橋を架けるのは聖職者の仕事だった。中国や日本でも仏教僧(行基など)が、多くそれを行った。ローマ教皇を意味する「pope」という単語も「橋」と「作る」という語から出来ている。

古代ローマでは、橋を架けるのは聖職者の仕事だった。中国や日本でも仏教僧(行基など)が、多くそれを行った。ローマ教皇を意味する「pope」という単語も「橋」と「作る」という語から出来ている。

日本語の「はし」という言葉は、古代から使われてきた。神と人を縦に繋ぐ「はしご」、床と天井を繋ぐ「はしら」、食べ物と人を繋ぐ「はし」、そして人と人を繋ぐ「はし」。漢字の「橋」は、「高」(城門の前に置く神への祝詞を入れる器)の上に、神を招く標木を置く形を表している。

現在、世界最古の橋はギリシャ・ペロポンネソス半島の〈アルカディゴ橋〉。紀元前1600〜1200年のものとされる。日本では、大分県大牟田市の〈御木のさ小橋〉。『日本書紀』に載り4世紀頃の倒木を利用した丸木橋。ちなみに最長は中国の〈丹陽-崑山特大橋〉164.8km! 日本では千葉県の〈アクアブリッジ〉の4.384km。

さて、日本では橋は川を渡る聖域とされ、際に立って往来の人の話を聴き吉凶を占う橋占(はしうろ)が行われた。また、神社の入口によく見かける、渡れないほどの急角度の太鼓橋は、神と人の世界を隔てている。

栃木県日光の〈神橋〉は、開山の折深沙王が放った2匹の蛇が成ったという。橋と言えば京都の〈五条大橋〉。武蔵坊弁慶が、千人斬りを行い、最後の一人だった牛若丸に敗れた。静岡県島田市にある〈蓬莱橋〉は、あの徐福が不老不死の薬を探索する際、通ったとされる。ちなみに木造としては世界最長!

そして、数々の言い伝えが残る〈一条戻橋〉。794年平安京と同時に造られた。『撰集抄』には、この橋の上で修行僧が亡き父の棺に泣きついたところ、死者が蘇った話が載る。『平家物語』では、渡辺綱が茨木童子の腕をここで切り落とした。『源平盛衰記』では建礼門院の出産時、〈一条戻橋〉で橋占をしたところ、十二人の童子が現れて予言をしたとある。これは恐らく、安倍晴明が妻が怖がるからと、この橋に隠していた式神・十二神将だろうと言われている。実は安倍晴明もここで父親を蘇らせている。江戸時代には、この橋の側に「綱」を名乗る遊女がいて、馴染みだった与謝蕪村が『羽織着て綱を聞く夜や河ちどり』と詠んでいる。また、戦時中には出征した身内の無事を願い、多くの人がこの橋を渡って願掛けをしたという。

妖怪としては、以前書いた橋姫がいる。敵の侵入を防ぐ橋の守護神。古くは水神の一とされ、袂に男女二神を祀った。嫉妬深く、他の橋を褒めたり、女の嫉妬を歌った『葵の上』や『野宮』等の謡曲を口遊むと恐ろしい目に遭うという。嫁入り時に渡る事も避けられた。

有名なのが、京都宇治川〈宇治橋〉の橋姫。『古今和歌集』『源平盛衰記』『太平記』に載る。嫉妬のあまり、〈貴船神社〉に祈り鬼女と化した。頭に鉄輪を付け松明を挿した姿は丑の刻参りのルーツと言われる。彼女もまた、安倍晴明にアドバイスを受けた渡辺綱に退治された。この折に使われた名刀〈髭切〉は〈鬼切〉と改名。その後、橋姫は神社に祀られた。なんと、彼女があの一橋家の祖という説もある! 他にも、人柱の言い伝えのある大阪淀川の〈長柄橋〉。大友皇子と大海人皇子が戦い、古田織部が千利休の話を聞いて擬宝珠を見に行った滋賀県の〈瀬戸の唐橋〉にも橋姫がいるという。

川といえば河童に纏わる橋も少なくない。広島〈猿猴橋〉、東京〈合羽橋〉、芥川龍之介の『河童』で有名な長野上高地の〈河童橋〉、静岡、三重…と、全国にある。

竜も多い。千葉印旛沼の〈飯野竜神橋〉は竜王の言いつけに背いて雨を降らせた為、身体を引き裂かれた竜の伝説が残る。山県の〈九頭竜橋〉、〈臥龍橋〉も知られる。

幽霊の出る橋もある。奈良天理の〈こんにゃく橋〉には、身投げした女が、なぜかこんにゃくを咥えて現れる。沖縄の〈一日橋〉では車夫が女の幽霊を人力車に乗せた。大阪の 幽霊橋は、遊蓮橋と名を変えられた。愛媛県の東温にも出ると噂の赤い橋がある。

古くから人柱の話も多々伝わるが、山口岩国の〈錦帯橋〉の河原には、人柱となった女達がなったという〈石人形〉があり、土産物にもなっている。これ、実はニンギョウトビケラの巣らしい!

弘法大師空海に関する逸話があるのが、愛媛大洲の〈十夜ヶ橋〉。この橋の下で一夜を過ごし『行き悩む浮世の下を渡さずば一夜も十夜の橋とおもほゆ』と詠んだ。お遍路さんは、この橋を渡る際は(他の橋でも)、下にお大師さんがいるかもしれないので杖をつかない。また、和歌山串本橋杭岩には、空海が天邪鬼と共に一夜で橋を造ろうとしたのだが、鶏の鳴き真似に騙されて完成しなかったという言い伝えが残る。

一方、スペインの〈ゼゴビア水道橋〉は、美しい娘が自らの結婚を条件に、やはり一夜で悪魔に作らせた。最後の一つの石が嵌め込まれるところで、夜が明けたと言って悪魔を追い払う! 先の空海とは逆…スペイン美女強し! 実はこれと似た話がこの国には多い。

『北欧神話』では、神界と人間界を繋ぐ虹の橋ビフレストが架かる。光の神ヘイムダルが門番をしており、両端は巨人の侵入を防ぐ為燃えている。また、冥界のギョッル川にもギャッラブルーという橋が。『日本神話』にも天と地を繋ぐ天浮橋が描かれる。これが倒れて〈天の橋立〉になったとも言われる。

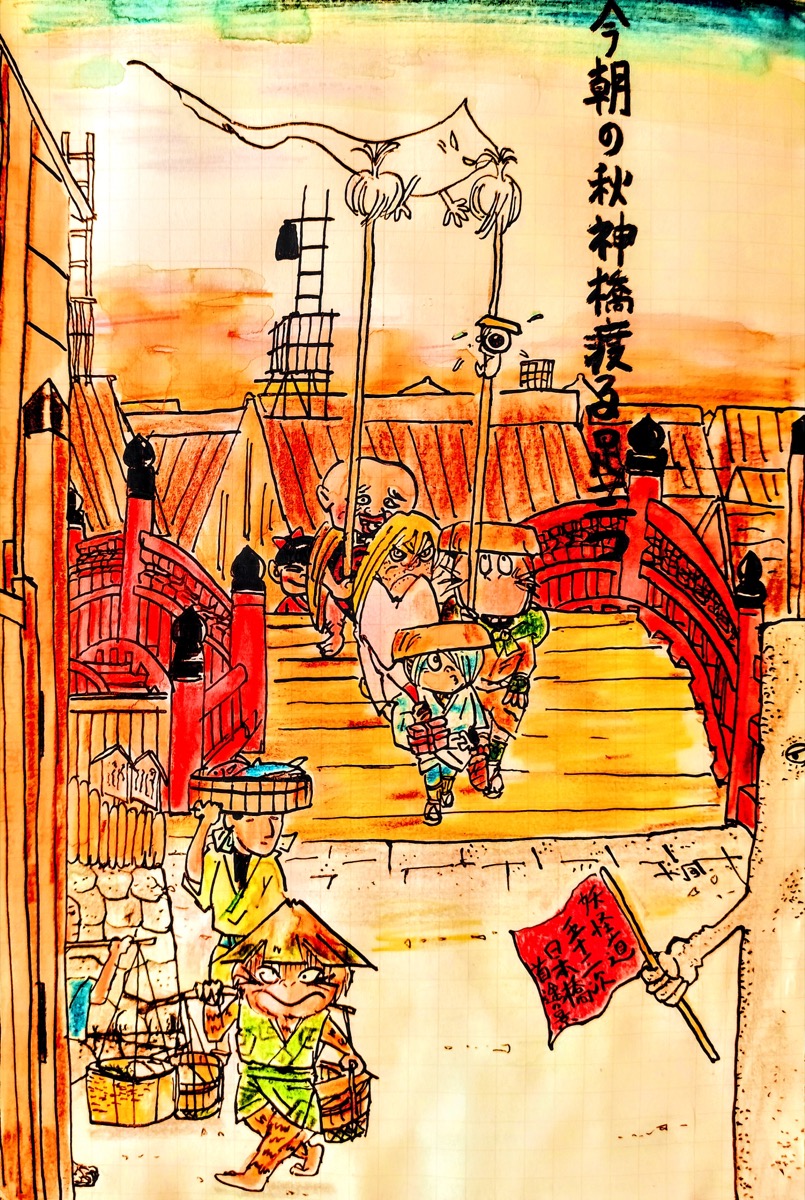

絵に描いたのは、〈日本橋〉。1603年に造られた。大江戸の中心で五街道の起点。この橋、幕末までに10回も焼け落ちている。現在の2連アーチ橋は、なんと20代目! 銘板は徳川慶喜による揮毫で、麒麟の像は東京の繁栄を表す。

ところで、今年2025年のNHKの大河ドラマは蔦屋重三郎の『べらぼう』。丁度、日本橋の通油町に〈耕書堂〉をかまえたところだ。そして、喜多川歌麿が、妖怪画の鳥山石燕に弟子入り! 歌麿といえば、ちょっと前、大洲肱川に行った折、たまたま入った〈風の博物館・歌麿館〉というところに、世界で4枚しか見つかっていない歌麿の版木の2枚があって、おったまげた! なぜこの地あるのかは謎らしい…!

今回の絵は、歌川広重の『東海道五十三次』を水木さんが妖怪版にした、その名も『妖怪道五十三次』から! 欄干を朱塗りにしたのは、神橋を二重写しにしたのだという。塗壁の手にある旗に描かれた「首途」とは「旅立ち」の事。新章の第一回に相応しい!「さぁ鬼太郎! 妖怪探しの旅に出発じゃ!」

今朝の秋神橋渡る足三つ風来松