一番好きな果物はと問われれば、迷う事なく「桃」と答える。桃なら桃缶でもいいし、ネクター(『ギリシャ神話』の神々の飲み物ネクタルが語源。特に桃とは限らず、果物をすり潰したもの)でもいい。

一番好きな果物はと問われれば、迷う事なく「桃」と答える。桃なら桃缶でもいいし、ネクター(『ギリシャ神話』の神々の飲み物ネクタルが語源。特に桃とは限らず、果物をすり潰したもの)でもいい。

原産地は、中国かペルシャから、アフガニスタンに渡る地域と言われ、〈シルクロード〉でヨーロッパへ伝わった。日本語の「もも」の語源は、「真実(まみ)」・「燃実(もえみ)」・「百(もも)」(多く実をつけることから)…等。英語の「peach」はラテン語の「ペルシャのリンゴ」から。日本では、長崎県多良見の〈伊木力遺跡〉で、桃の種である〈桃核〉が出土している。弥生時代に栽培種が伝来。江戸時代の、『和漢三才図会』には、山城伏見・備前月山・備後紀州が産地とある(現在のベスト3は山梨県・福島県・長野県)。明治時代には、現在栽培されている品種の元となった〈水蜜桃〉が輸入された。

桃は中国では仙木仙果とされ、邪気を祓い不老長寿をもたらすと言われる。悪鬼除けに桃の木で弓矢を作り、畑にも桃の枝を挿して虫除けとする。戸口に貼る護符の春聯(しゅんれん)も、桃の木から作られ〈桃符〉と呼ばれる。祝い事の際に食べる桃型の饅頭〈寿桃〉もある。これが日本に伝わったのが、沖縄県の〈李桃餅(リトウペン)〉、長崎県の〈桃カステラ〉。後者は、筆者も毎年送ってもらって、美味しくいただいている。

中国全土では、桃の木の下には妖怪が棲み、花が咲くと姿を消すと言う話が広く伝えられている。『漢武故事』には前漢の武帝が西王母より、仙桃を授かった話が載る。これを食べた者は人寿の極限まで生きられるという(実際には武帝は60余で死亡した)。『西遊記』では孫悟空が、西王母の誕生日3月3日の〈蟠桃会〉で、九千年に一度なる仙桃を盗んで食べ、不死身になった話がある。また、陶淵明が書いた『桃花源記』から桃源郷の伝説も生まれた。『山海經』には度塑山(どさくさん)に、三千里に渡る桃の巨樹があり、ここに鬱壘(うつるい)・神茶(じんと)という神がいて、悪鬼を取り締まっているとある。『神農本草経』には、桃の種子は血や膿を取り去り百鬼を殺すと記されている。『聊斎志異』には、先妻の亡霊を桃の杭で鎮める話が載る。現代の中国にも、桃だけを食べて育った桃娘がいて、身体からは桃の香りを発し、その体液は薬になるという都市伝説がある。ただ、これ出どころは日本とも。

日本では、前にも書いたが『古事記』の黄泉平坂の段で、イザナギがイザナミのけしかけた八柱の雷神を、桃の実で撃退する。この功で、桃は意富加牟豆美命(オオカムヅミノミコト)の名を与えられ神となった。3月3日の桃の節句では、女児の成長や子宝を願う。また、桃の種である桃核は神の居場所とされる。『桃太郎』は、室町時代から江戸時代に原型ができたと言われるが、元の話にはおじいさん・おばあさんが桃を食べて若返り、子を産むパターンが多い。現在の話の元は明治時代に巖谷小波が『読本小学校読本』に書いたもの。

欧米では、桃は女神ヘラの聖なる果実とされ、結婚・家庭の勝利象徴とされる。また、美しいが傷みやすいことから、「若く魅力的な女性」とも、転じて「ふしだらな女性」という意味にも。

創作では、太宰治の命日「桜桃忌」の名前にもなっている『桜桃』。夏目漱石の『三四郎』の中でも、桃が何回も登場する。汽車で隣り合わせた男から水蜜桃を貰い、レオナルド・ダ・ヴィンチが桃の木の幹に砒石を注射した話を聴く。また「仙人めいている」とか「なんだか馬鹿みたような味がする」とも。漱石の俳句にも、桃の句は少なくない。

2012年のアニメ映画『ももへの手紙』の主人公の名前は、宮浦もも。広島県大崎下島御手洗がモデルで、妖怪がたくさん登場した。2025年大ヒットしているTVアニメ『ダンダダン』の主人公の名前も綾瀬桃。こちらは、オカルトSFバトルマンガ。こうしてみると、やはり桃はただならぬ印象をもたらす、特別な果実に思える。ふと、これまでに出会った「もも」と名に付く人は、誰もどこか不思議な魅力がある事に気付いた…。

実は、桃を栽培した跡地に、新たに桃の木を植えると枯れてしまうらしい。これは、青酸配糖体なる毒を出す為で、縄張りを守る為と考えられる。青酸ガスが微かに桃の香りがするのもこの為である。一方で〈桃核〉は、婦人科系疾患や、感性症時の精神安定剤の薬となる。こういった様々な顔を持つところも、桃のミステリアスな魅力なのだろう。

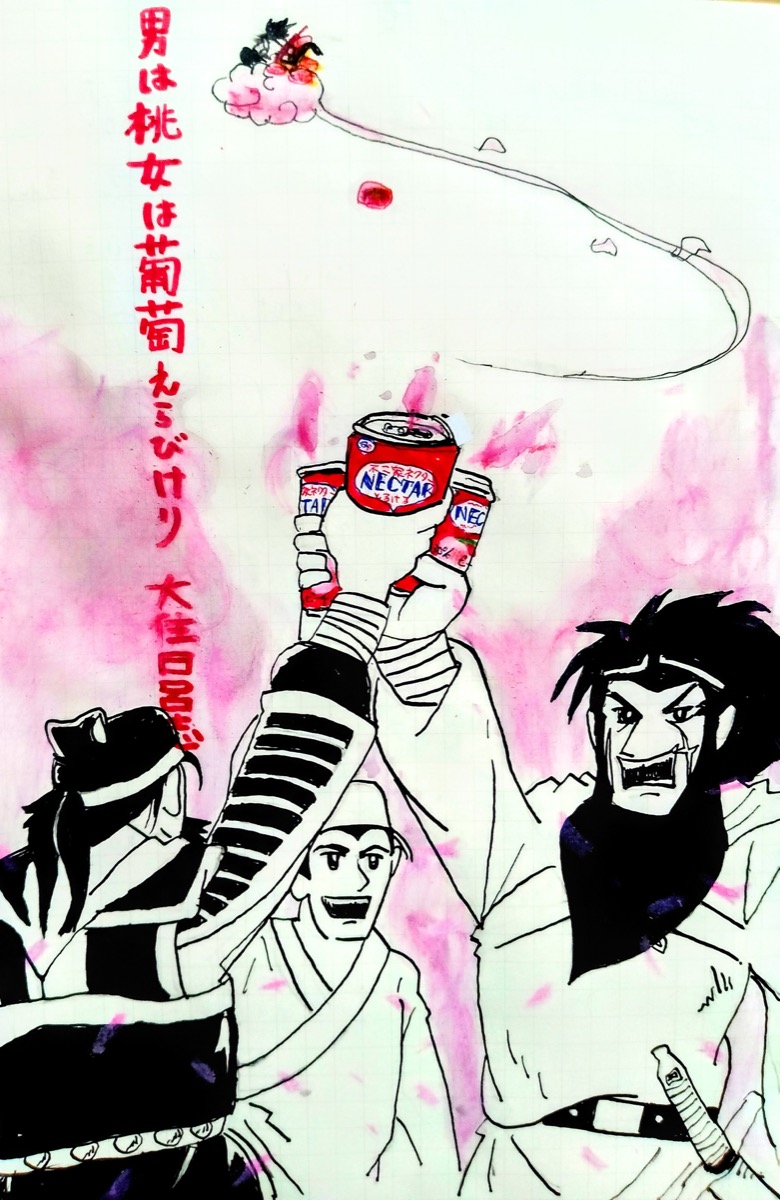

男は桃女は葡萄えらびけり大住日呂志