四国最高峰である、霊峰・石鎚山へと向かう〈石鎚スカイライン〉の中ほど(標高約1000m地点)に、ひっそりと〈金山林道〉なる看板が立つ。実は、これを登ると「神の庭」と呼ばれる〈ウマスギゴケ〉(寺院などの苔庭に利用される)の群生地、〈笹倉湿原〉に至る。

四国最高峰である、霊峰・石鎚山へと向かう〈石鎚スカイライン〉の中ほど(標高約1000m地点)に、ひっそりと〈金山林道〉なる看板が立つ。実は、これを登ると「神の庭」と呼ばれる〈ウマスギゴケ〉(寺院などの苔庭に利用される)の群生地、〈笹倉湿原〉に至る。

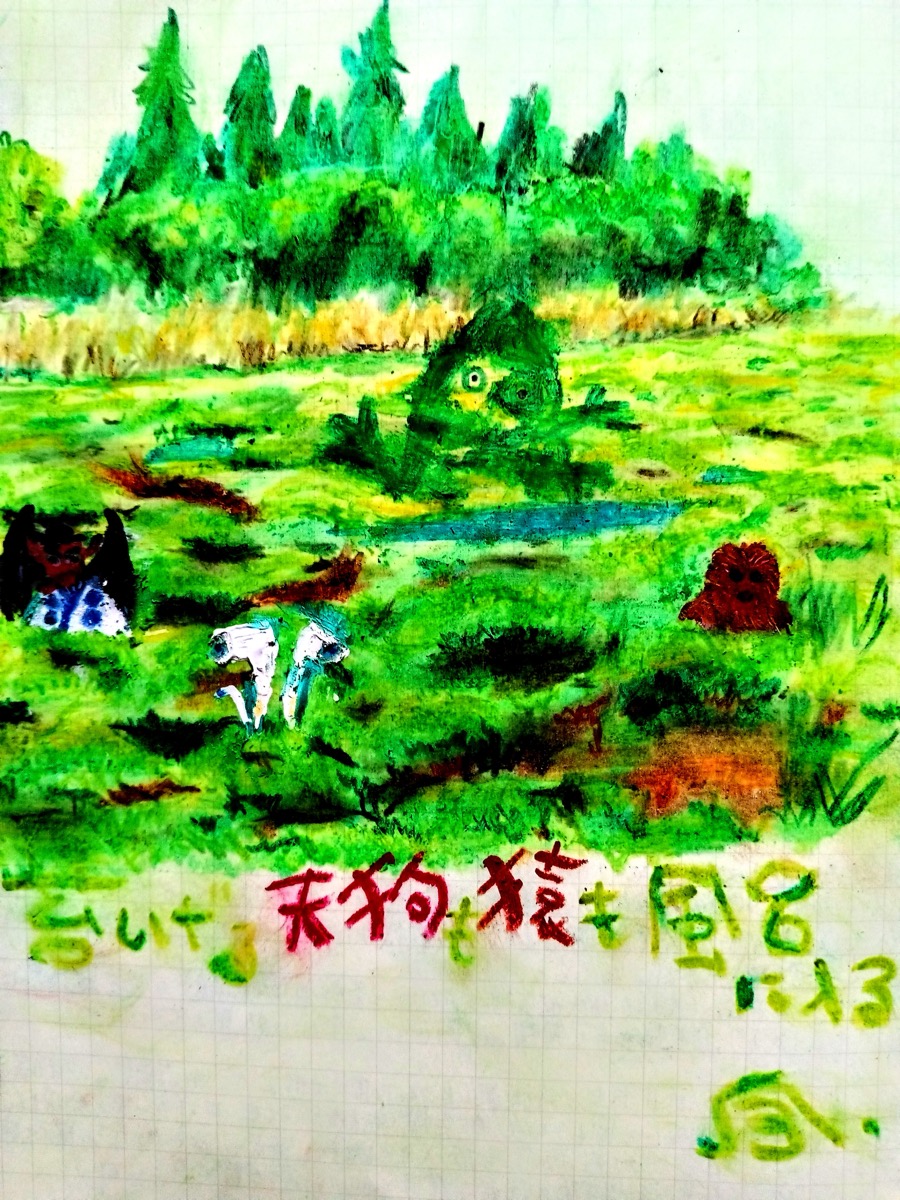

先日、子供の頃に登って以来、4、50年ぶりに、世話になっている登山グループ〈輝山会〉で訪れた。登山道に入ってすぐ、いつもと違った雰囲気に気がつく。ヤマアカガエルやカジカガエル、セミのような鳴き声等が辺りを包みこむように大きく響いている。湿原に向かっているので当たり前なのだが、沢や小さな滝が現れる。ブナやマツの巨木、サルスベリの様なヒメシャラ、ヤマアジサイやワサビもある…。時々、角閃石のガレ場も。2時間程度で、辿り着いた湿原は、小学校のプール程の広さで、朧気な記憶よりずっと小さかった(笹に侵食されているらしい)。ただひどく静かで、人の踏み込んではならない雰囲気はあった…。なるほど「神の庭」だ…!

実は、笹倉湿原の歴史は浅い(と言っても人にとってはだが…)。1930年〜40年頃、学術調査隊が発見。暫くは研究者が訪れるだけだったが、1958年『愛媛新聞』に紹介され一般の人々の知れるところとなった。もちろん、林道も通っている場所だけに、それ以前にも杣人たちは認識していた。大正時代に杣の記録した菅藤蔵の記述にも、1933年〈笹倉湿原〉の名が載る。さらに翌年、菅清三郎(親族か?)が、五右衛門風呂の釜を山に運び上げた事も書かれている。筆者も今回、山の中腹にこつ然と現れたその釜を見た。山仕事の汗を流す為に水場近くに据えたが、結局山火事をおそれ使われることはなかったらしい…。

菅藤蔵の息子である顯一は、〈高知営林署〉で林道から湿原へのルートを切り拓いた人物である。彼が雑誌『ムー』の取材で面白い話をしている。〈三斗丸〉の小屋へ、毎晩毎晩天狗が来て脅すので、三日三晩柄鎌を研ぎ、天狗の足を斬ったという伝説が残る。ただ、そんな杣人も、猿は忌み嫌い、その名を呼ぶ事も避けたという。ある者は、猿を撃とうとしたところ、猿が手を合わせて拝んだので、撃てなかったと話した…。〈猿谷〉も、「サンダニ」と言った。実は、猟師や杣人が、猿を忌む例は日本全国にある。おそらく「猿」が「去る」を連想させるからだろう。良く知られる「エテ公」という呼び名は「得手」から。四国では「キムラ」(気分にムラがある事から)、他にも津軽の「シネ」、「ヤエン」、「マシ」、「山のトッツァン」…等の忌み名がある。山の猟師だけでなく、海の漁師も同様だったという。

さて、苔の妖怪というと、幕末の『百妖図』に載る、塗仏に似た塗南苔(ぬりなこけ)。福岡には、塗壁のような大苔がいる。また、同じく福岡の糸島の〈若宮神社〉には、苔牟須売神(コケムスメ)が祀られている。

余談だが、コケと言えば「転石苔を生ぜず= A rolling stone gathers no moss」。これ、イギリスでは、「転々としている者は成功出来ない」という意味だが、アメリカでは「絶えず変わり続けているもは常に清新でいられる」…と、捉え方が異なるらしい…!!

さて、最後に…。〈笹倉湿原〉の出口付近で、変わった植物を見つけた。白くひょろっとしたキノコのようだが、細い茎の先についている花らしき部分の奥は目玉のように見える。調べてみると、〈銀竜草(ギンリョウソウ)〉。またの名を〈ユウレイソウ〉!その姿から、目玉おやじとも…ニョロニョロにも似ている!

苔しげる天狗も猿も風呂に入る風来松