狼。ユーラシア大陸と北アメリカに生息する、イヌ科の中で最大の哺乳類。

狼。ユーラシア大陸と北アメリカに生息する、イヌ科の中で最大の哺乳類。

『日本書紀』によると、日本武尊が東征でで御嶽山を訪れた際、白鹿の姿の邪神を退治した。その直後、濃霧に包まれて道に迷ってしまったが、白い狼が現れて先導し難を逃れた。彼はその狼に「大口真神として留まり全ての魔物を退治せよ」と命じたとある。また、奈良時代の『大和風土記』にも、明日香の地で大勢を喰った老狼が大口の神として畏れられたと記されている。同時代の『万葉集』にも、『大口の真神の原に降る雪はいたくな降りそ家もあらなくに』と、「大口」が「真神=狼」の枕詞として歌に詠まれており、この「真神の原」が、まさに前述の老狼のいた奈良の明日香村の事である。

実際、奈良時代の〈唐子遺跡〉からは、神事に使われたと考えられる狼の下顎の骨が発掘されている。狼の彫刻や、装飾品となると、さらに古く、弥生時代初期の物が見つかっている。農作物に害を与える鹿や猪を食べる狼は、益獣として、古くから信仰の対象になっていたと思われる。

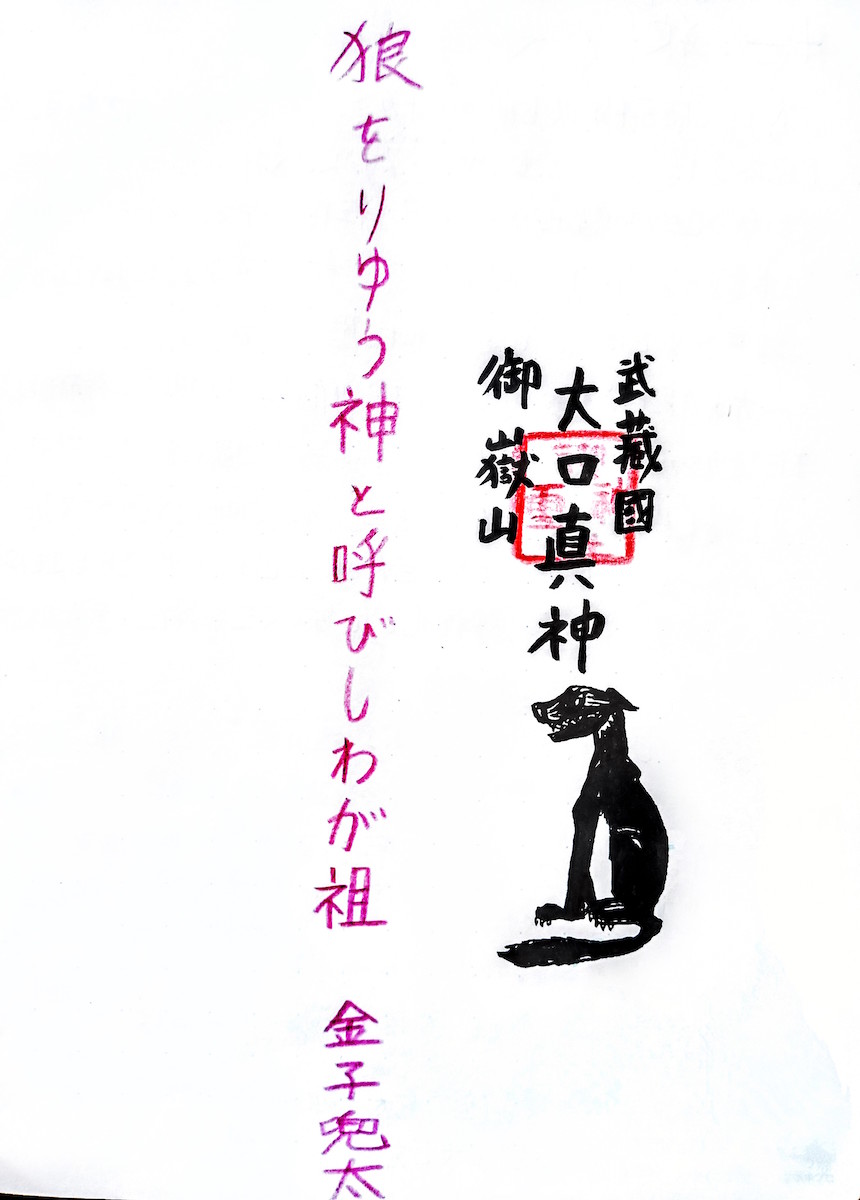

鎌倉時代には、狼(当時は一般的には「ヤマイヌ」言われていた)は、大神(オオカミ)・山神・オイヌ様等と呼ばれ、江戸時代になると狼信仰は更に広まり、火難・盗難・疫病除けとして、護符も多く出回った。その中心となったのが、絵に描いている護符の〈武蔵御嶽神社〉。秩父〈三峯神社〉。そして福井飯館山の〈山津見神社〉である。多くの講が作られ、旧家には今も呪いや狐憑きを落とすのに使った狼の頭骨が祀られている。〈山津見神社〉には、源頼義が凶賊・橘墨虎を「白狼の足跡を追うべし」というお告げにより討ち取ったという伝説が。また、秩父・風布〈釜山神社〉では、今も「お炊き出し」と称し毎日オイヌ様の祠に供物が捧げられている。

西日本では、岡山高梁の〈木野山(このやま)神社〉が知られる。明治時代のコレラの流行で信仰が広まり、島根県や、ここ愛媛県松山市にも分社がある。郊外の堀江という港を見下ろす小高い場所に鎮座し、〈オオカミ様の…〉という大きな看板が登り口にある。祀られているのは、高龗神(タカオカミノカミ)と闇龗神(クラオカミノカミ)で、狼の姿、お供え物も好物の塩。共に、雨の神・水神で、本来の姿は竜である。実は、狼信仰以前の秩父三山の神も竜神。〈オオカミ神社〉のある和歌山県田辺市も龍神村という。金子兜太の句にも通じる! どうも、単純に「オカミ」→「オオカミ」という言葉的な由来のようだが、高龗神・闇龗神の祀られる神社で、狼の頭骨を使った狐憑きの加持祈祷が行われていたというのも関係ありそうだ。

海外においても、ギリシャの先住民や、ネイティヴアメリカンは、オオカミを神格化した。エジプトにも、オオカミの姿の軍神ウプウアウトがおり、冥界の水先案内人ともされる。トルコの遊牧民はオオカミを始祖とし、モンゴルのチンギス・ハンの始祖が蒼きオオカミというのは良く知られる。ただ、やはり牧畜の盛んな土地では、オオカミは断然悪役である。『赤ずきん』・『オオカミと7匹の子ヤギ』・『3匹の子豚』等でも一目瞭然だ。キリスト教では7つの大罪の一つ〈憤怒〉の象徴。『ケルト神話』では夜に太陽を呑み込み、『北欧神話』でも神の敵、巨大オオカミフェンリルとして登場する。

妖怪では、まず送り狼。山道で後をつけてきて、転ぶと襲ってくる。この時、転んだのではなく休んでるという振りを見せ、「どっこいしょ」と言うと大丈夫。煙草をふかしていると襲われないとも。無事たどり着いた時には、一言かけると帰っていく。これは、縄張りに入ってきたものを監視するという狼の習性に合っている。千疋狼は、そうはいかない。群れをなして梯子状になり襲ってきて、最後には鍛冶が嬶・小池婆等の首領が現れる。災難を逃れた後に、その首領が人に化けて入れ替わっていた事が明らかになるというパターン。高知室戸・島根松江・新潟・静岡…等、各地に伝わる。

外国では、1764年〜67年、フランスのマルジェリド山周辺に現れ、88人の死者と36人の負傷者を出したジェヴォーダンの獣が有名。牛ほどの大きさの狼の様な姿。人間の女・子供のみ、更に頭部だけを襲った! 地元の猟師ジャン・シャストルにより射殺。15世紀には、実際にオオカミの群れがパリを包囲する事件も起こっている。悪魔にも、翼を持つオオカミの姿をしたマルコシアスがいる。強力な戦士であると共に、全ての質問に正答するという知能も持つ。元は主天使だったと言う。

さて、今の日本には狼はいない。1905年奈良県吉野小川村鷲口で捕獲された雌の個体を最後に、ニホンオオカミは絶滅したとされている。1910年に、福井城址の農業試験場にいたとか、群馬県高崎市で駆除されたという話もある。

剥製も5体しか存在せず、その内の1体は幕末にフィリップ・フランツ・フォン・シーボルトがオランダに持ち帰り、ライデンの〈国立自然史博物館〉にある。2005年の〈愛知万博〉で里帰りし、筆者もマンモスと共に目にしている。ただ、これは後にイエイヌとの交雑種と判明。実のところ、ニホンオオカミがハイイロオオカミの亜種なのか、古来日本人がヤマイヌと呼んでいたものがニホンオオカミなのか、野犬との交雑はどうなのか…等、いろいろとはっきりしていないことが多い…。2024年には、〈国立博物館〉のバックヤードツアーに参加していた当時中学1年生の小森日菜子が、所蔵庫に保管されていた剥製がニホンオオカミではないかと調査(夏休みの自由研究で発表し文部科学大臣賞!)。その後、博物館の研究所チームが出した論文では、1888年〈上野動物園〉で飼育されていた岩手県からきた1頭だったとしている。手違いで、中国産となっていた為に、気付かれなかったらしい…。

近年でも、1970年に和歌山県田部市でそれらしき死体が発見されたり、目撃情報も少なくない。1996年に秩父山系で撮影に成功した八木博は、その後〈ニホンオオカミを探す会〉を立ち上げ、今も探索を続けている。紀伊山地でイヌとの交雑を重ねて、ニホンオオカミを復活させようとした人物もいた。

〈日本オオカミ協会〉は、生態系の復活の為にオオカミの再導入を目指す。賛否両論あるが、実際にアメリカの〈イエローストーン国立公園〉等で実施されている。オオカミは、病気の動物を好んで捕食する為、感染病の防止にも繋がると謳っている。更につい先日(2025年4月)、アメリカのバイオ企業〈コロッサル・バイオサイエンシズ〉は、13000年前に絶滅したダイアウルフを復活させたと発表! いよいよ人類は禁断の神の領域に足を踏み入れるのか…! リアル『ジュラシックパーク』…。

さて、2000年に大分県で撮影されたニホンオオカミは、四国犬だろうと言われる。日本犬の中でも、最も素朴な風貌を持っていて、猟犬とニホンオオカミを交配させて産まれたと言い伝えられる。それだけに気性は荒く、よく噛みつき、飼い主1人にしか慣れないとされる。実は知り合いがこの四国犬を飼っている。名前はコテツ。確かに暴れん坊で、数々の問題を起こしてきた…。ただ、そんな問題犬も最近めっきり老け込んでしまったが…。

今回の熱量からもおわかりだと思うが、筆者は大のオオカミ好きである。最後にこれまで触れたオオカミ関連のものを挙げて、締めくくりとする。1990年ケビン・コスナー監督『ダンス・ウィズ・ウルブズ』。2011年小倉美惠子著『オオカミの護符』。2012年NHK『見狼記』。2022年金子雅和監督『リング・ワンダリング』。そして、僕がオオカミに魅せられたきっかけとなったジム・ブランデンバーグの写真集『ブラザーウルフ』。彼は、星野道夫や大竹英洋らとも繋がっている。そして、2025年4月4日永眠された。素晴らしいオオカミの姿を見せてくれてありがとう。

狼をりゆう神と呼びしわが祖金子兜太