瓢箪は最古の栽培植物の一つである。原産地はアフリカと言われる。日本でも、9600年前の滋賀〈粟津湖底遺跡〉、8500年前の福井〈鳥塚貝塚〉から、瓢箪の種子が見つかっている。言葉としては『日本書紀』に、323年に〈茨田堤〉を築く際、水神に捧げられそうになった男が、「瓢(ひさご)」を用いて難を逃れた話が載る。

瓢箪は最古の栽培植物の一つである。原産地はアフリカと言われる。日本でも、9600年前の滋賀〈粟津湖底遺跡〉、8500年前の福井〈鳥塚貝塚〉から、瓢箪の種子が見つかっている。言葉としては『日本書紀』に、323年に〈茨田堤〉を築く際、水神に捧げられそうになった男が、「瓢(ひさご)」を用いて難を逃れた話が載る。

〈神道〉では神が宿るとされ、〈出雲大社〉では瓢箪を柄杓にして神水を供える〈瓜剥祭〉が行われる。また、「三拍(瓢)子揃ってめでたい」「無病(瓢)」に繋がるという事から、豊臣秀吉ら戦国武将の多くが旗印とした。

世界中でも古くから、水・酒の器として利用され、航海において最も優れた水入れとされた。ポリネシアでは、特に必需品。イースター島ではモアイ造りにも使われたとも言われ、島のマケマケ神は、瓢箪を捏ねて人を作ったと伝わる。アフリカでは今でも全土で栽培され、様々な用途に利用されている。その形が子宮とも結びつけられ、魔力を持つと言われている。

中国では、発音が「福禄(フールー)」と同じ事から、幸運を招き風水でも邪気を祓うとされる。『西遊記』の金角・銀角の話に登場する、名を呼ばれ返事した者を吸い込む紫金紅葫蘆は有名。

一方、中が空洞の物には、霊等が籠りやすいとも言われる。妖怪にも、『百鬼夜行絵巻』・『百器徒然袋』に、付喪神らしき瓢箪小僧が描かれている。また、幕末の絵巻『百妖図』には、黄色い体に四本足、一つ目で、ちょろっと舌を出したひょうたんこが。

種子島の民話にあるひょうたんめんは、何でも食べるが、最後は風呂で煮殺された。山梨川三郷には、食べ物や水の代わりになる煙を出す、神の瓢箪の話が伝わる。長野では、ある大酒飲みの男の瓢箪が「酒が欲しい」と泣いたという!

今回、瓢箪を取り上げたきっかけは、夏休みの熊本県山鹿市への旅。〈千人灯籠〉という盆踊りが目的だったのだが、風流で壮観でとても良かった。その灯籠が奉納される〈大宮神社〉へ行ったところ、かわいらしい瓢箪を抱えた犬の置物が。6月15日の例祭〈犬子(いんご)ひょうたん〉の縁起物だという。その由来は、かつて京から迎えている神様を今の場所に移す際、どこから仔犬がついてきたことに始まる。疲れた様子を見せた時に瓢箪のお神酒をやると元気になり、神事が終わるといなくなった。その後、流行病が治まったことから、神使として祀られたという。

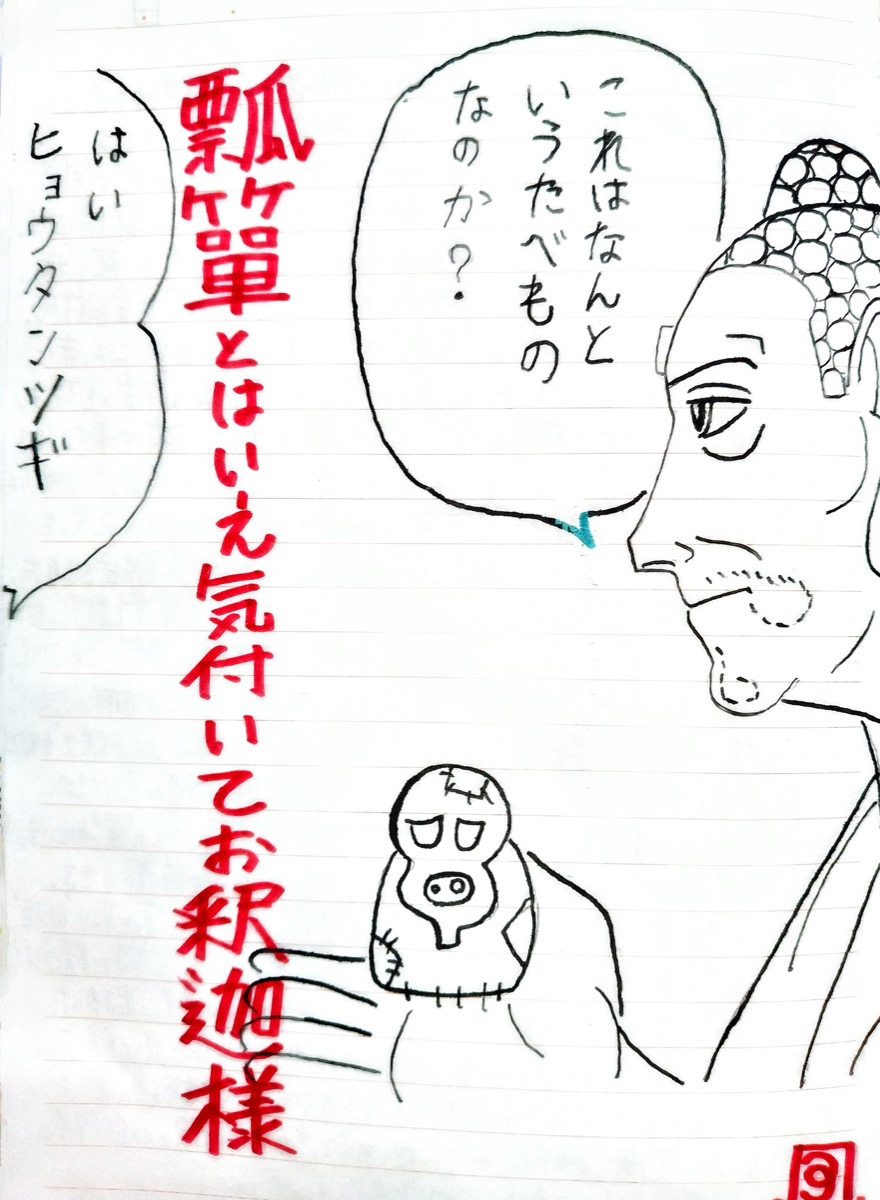

さて、絵に描いたのは手塚治虫の『ブッダ』。漫画の中で、ブッダはヒョウタンツギを供され、食中毒で死亡。もちろん、ヒョウタンツギではなく、スーカラ・マッダヴァ(柔らかい豚)をだというが、これヒョウタンでもなく、キノコ説が有力。

瓢箪とはいえ気付いてお釈迦様風来松