1361年。後にいう〈正平地震〉は、マグニチュード8、震度5程度の大地震で、近畿・四国で多くの死傷者を出した。その地震のおり、徳島・鳴門では、海が乾いて陸となり、岩の上に二十尋(約3.4m)の巨大な太鼓が現れた。胴は石、面は水牛の皮に巴紋、鉄の鋲。試しに打ってみたところ、その音は天まで届き、山が崩れて潮が湧き出し、再び海に戻ったという。

1361年。後にいう〈正平地震〉は、マグニチュード8、震度5程度の大地震で、近畿・四国で多くの死傷者を出した。その地震のおり、徳島・鳴門では、海が乾いて陸となり、岩の上に二十尋(約3.4m)の巨大な太鼓が現れた。胴は石、面は水牛の皮に巴紋、鉄の鋲。試しに打ってみたところ、その音は天まで届き、山が崩れて潮が湧き出し、再び海に戻ったという。

別の話では、いつのころからか鳴門に、近くの国々まで届く程の、雷のような音が響くようになった。そこで都から小野小町が派遣されて、「ゑのこ穂がおのれと種を蒔き置きて粟のなるとは誰か云らん」と読むと、鳴動は止まったという。彼女が歌を詠んだという岩が小町岩として残る。

また、鳴門の海から鳴る大きな音を探るため、若者が海に潜り、海底の空間に巨大な太鼓を見つけた。それを打ち鳴らしたところ、皮が破れて、若者もろとも海の水も吸いこまれ、これが〈鳴門の渦潮〉になったという昔話もある。

虚空太鼓は、山口県大島で1月6日になると、どこからともなく聞こえてくるという。宮本常一『旅と伝説』には、単調で高低もない音とある。海難にあった軽業師の霊とも。山梨県芦川村の山中にあるリョウメキというところでは、ある老人が事故死して以来、毎晩のように太鼓が鳴り響くという。

さて、太鼓は大昔から世界中に存在する。笛と同様、古代からほとんど変わっていない楽器である。古代メソポタミアでは既に、大太鼓・ティンパニー型太鼓、銅製太鼓…等があった。日本でも、群馬県伊勢崎市の〈天神山古墳〉からは、太鼓を打つ人物の埴輪が出土している。最古は、天岩戸に隠れた天照大神を誘い出すために、桶を打ち鳴らしたものだといわれる。その後も、季節の祭り、宗教儀式、〈踊り念仏〉、歌舞伎でも叩かれた。世界でも、バリ・チベット・モンゴル・アメリカインディアン・アフリカ諸国…等、どの国でも太鼓は叩かれてきた。

子供の頃に読んだ絵本『アフリカのたいこ』も思い出す。作者の瀬田貞二は、福音館の『3びきのやぎがらがらどん』や『おおかみと七ひきのこやぎ』の訳、『かさじぞう』や『ふるやのもり』の再話など、筆者が子供の頃に読んだ多くの絵本を手がけた。

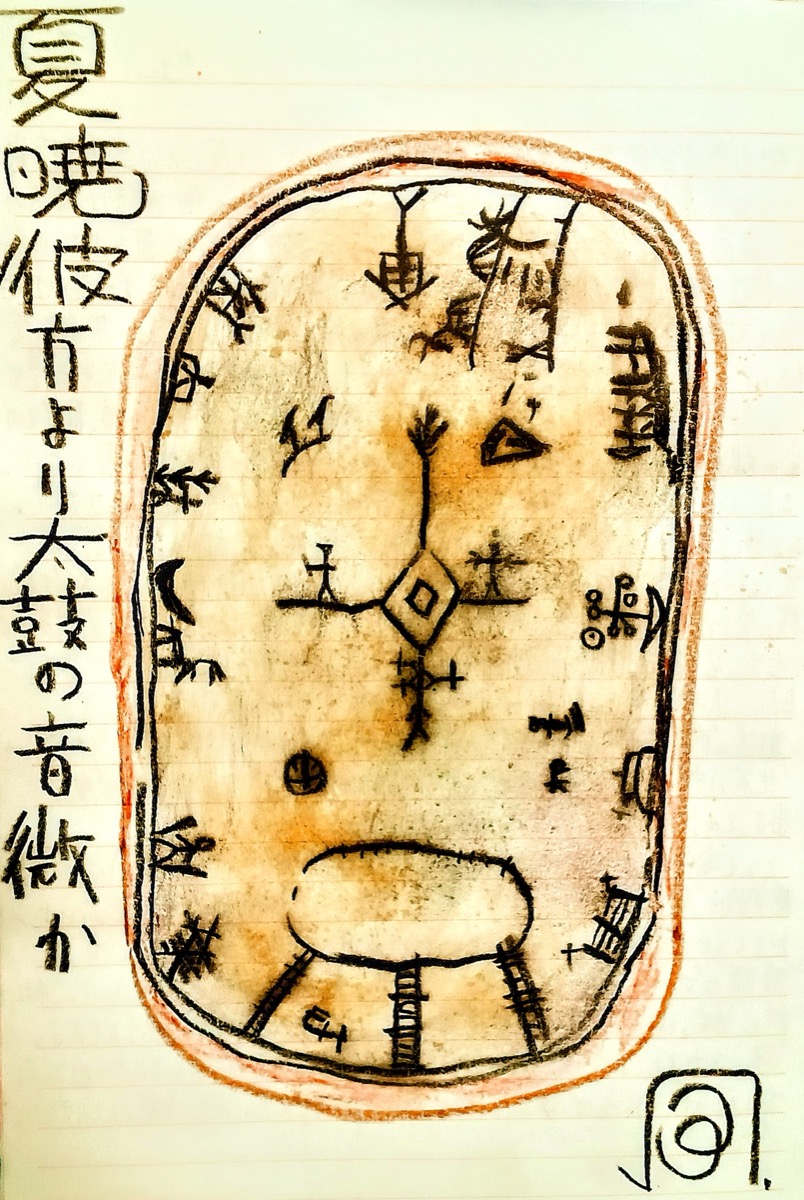

絵に描いたラップランドの〈サーミ〉の太鼓は、シャーマンが使用。これを打ち鳴らしながらトランス状態となり、未来のお告げを行う。太鼓には高神ラズジ・雷神ホラガレス等が描かれている。

最初の最初となると、証城寺の狸ではないが、腹鼓か? そのリズムは、自身の脈や鼓動だったかもしれない。村上春樹のエッセイ『遠い太鼓』の冒頭にこうある。『ある朝目が覚めて、ふと耳を澄ませると、何処か遠くから太鼓の音が聞こえてきたのだ。(中略)その音を聞いているうちに、僕はどうしても長い旅に出たくなったのだ。』

夏暁彼方より太鼓の音微か風来松