前回登場の〈ホラガイ〉が、山・里・海に千年ずつ住み、竜となったのが、出世法螺。江戸時代、これを食べると長生き出来ると噂されたのが、「ほら話」の始まりという。

前回登場の〈ホラガイ〉が、山・里・海に千年ずつ住み、竜となったのが、出世法螺。江戸時代、これを食べると長生き出来ると噂されたのが、「ほら話」の始まりという。

貝といえば、〈蜃気楼〉を作り出すと言われる〈蛤〉。〈大蛤〉の事を「蜃」と言う。また、司馬遷の『史記』には、同様のものとして瑞竜の一種蜃が記されている。『礼記』には、これは「シン」の音が同音の為の混同としている。また、雉が水に入ってなるとも、蛇と雉の間に生まれるとも言われる。日本では、『本草綱目』では蛟龍とし、また『和漢三才図会』では竜と蛤の二説あるとしている。『今昔百鬼拾遺』では、巨大蛤として描かれている。どちらかはともかく、日本人と蛤の歴史は古い。既に、縄文時代の貝塚の遺跡から、蛤は多く見つかっている。平安時代に行われた貴族の遊び〈貝合わせ〉でも、同一個体でないとピッタリ噛み合わない性質を持つ蛤の殻が使われた。その特徴から、貞節の象徴とされ、結婚式や、雛祭りに蛤のお吸い物が出される。また、ピッタリ合わないことを「ぐりはま」といい、これが「グレる」の語源となった! 実は、日本固有の蛤は、今や絶滅危惧種となってしまっている。蜃気楼のように…。

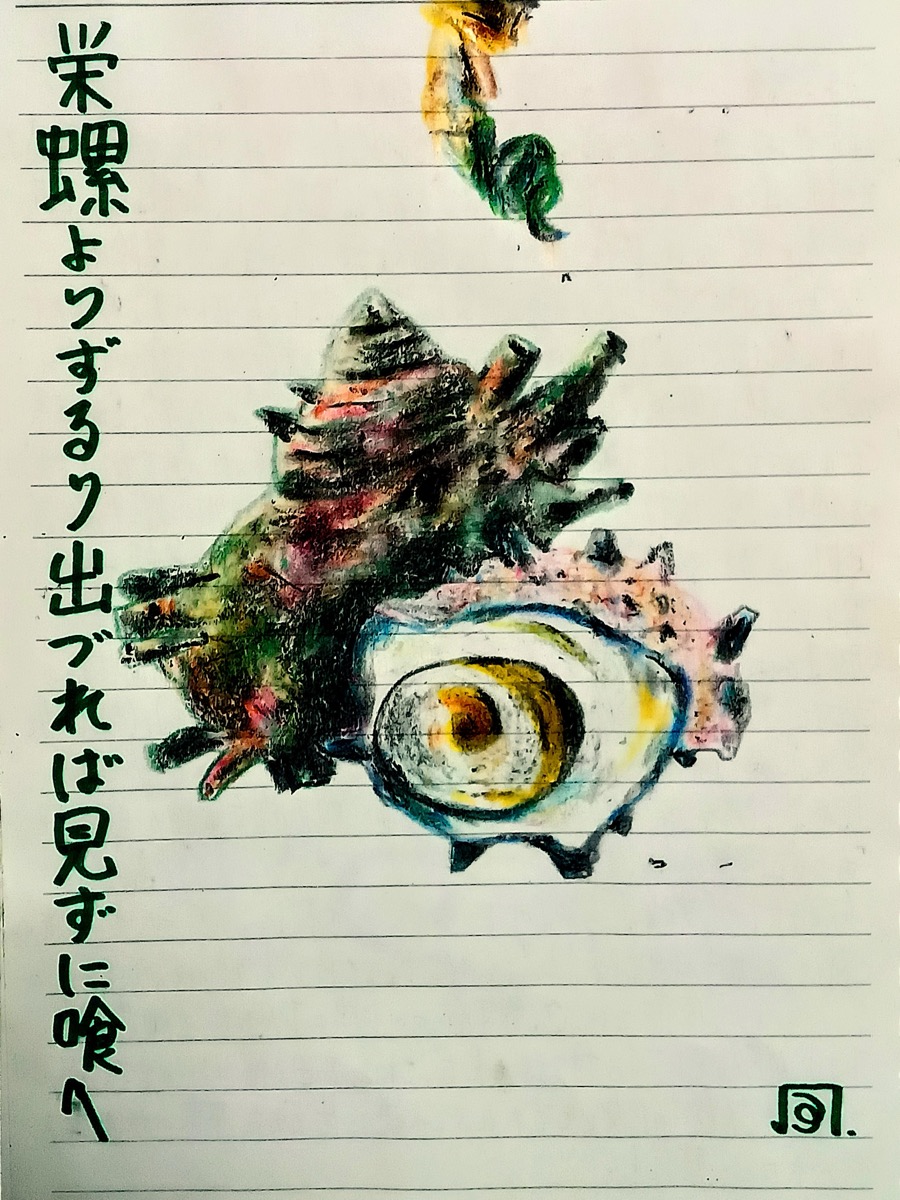

栄螺鬼は、三十年生きた栄螺が成るとも、海に投げ込まれた放蕩女の化身とも言われる。満月の夜、海上で竜のような姿で踊る。『百器徒然袋』には、両腕と目のある栄螺の姿で描かれている。夜を明かす舟に美女に化けて入り込むとも言われ、紀伊ではこれを知らずに女を犯した海賊達が睾丸を全て食いちぎられた! 房総でも、一人旅の女に化けて宿を求めてきて、泊めた家の亭主を取り殺すという。今でも西日本では、大きな栄螺は栄螺鬼が化けたものとされ、忌み嫌われる。ちなみに、『ポケットモンスター』のヤドランは、この妖怪がモデル!

鮑もまた、縄文時代の頃からの古い付き合い。「熨斗紙」の図案は、元々は熨斗鮑である。その由来は、倭姫命が志摩の国崎で海女から貰った鮑に感動し、薄く切って乾燥させたものを〈伊勢神宮〉へ献上した事による。全国各地で、魔除け・疫病除けとされる。東北では、鮑の内臓を猫に与えると、耳が落ちると言われる。ちなみに、鮑の殻は恐ろしく硬く、その構造をヒントに、人工関節や宇宙船に使用する丈夫なセラミックの開発が行われている。

他にも、〈貝合わせ〉の付喪神である貝稚児。新潟の喋りだす怪貝。江戸時代の『化物尽くし絵巻』に描かれた滅法貝等がいる。

那智勝浦の滝壺には、不老不死の貝が沈んでいるという。かつて、徳の高い法王が龍神から授かった九つの鮑を、後の行者の為に沈めたもの。滝の水も延命長寿の効用があるという。

神となると、『古事記』に、赤貝の神格化の貝微売(キサガイヒメ)、蛤の神格化蛤貝比売(ウムギヒメ)が載る。

海外では、『ヴィーナスの誕生』で有名な、ホタテ貝。聖ヤコブの貝として〈サンディエゴ巡礼〉のシンボルでもある。また、〈キリスト教〉では、アコヤ貝の真珠が天国の門を飾る。

貝は、古くは、中国・インド等のアジア、アフリカ等で、貨幣として利用された。また、前にも書いたが、沖縄では、シャコ貝や、スイジ貝は、厄除けや招福として置かれる。スイジ貝は、その形が水を思わせる事から、他の土地でも、火除けや魔除けとされた。ホネ貝も同様。石器時代の頃より貝はお守りとされたという説もある。螺旋や、先の尖っている形状が、邪を祓うとされたようだ。神も魔も、海からやってくる。

栄螺よりずるり出ずれば見ずに喰へ風来松