正月七日。七草粥に入れる菜を刻む際に歌われるまじない歌にあるのが、唐土の鳥。古くは、江戸時代の風俗史『守貞漫稿』に記されている。

正月七日。七草粥に入れる菜を刻む際に歌われるまじない歌にあるのが、唐土の鳥。古くは、江戸時代の風俗史『守貞漫稿』に記されている。

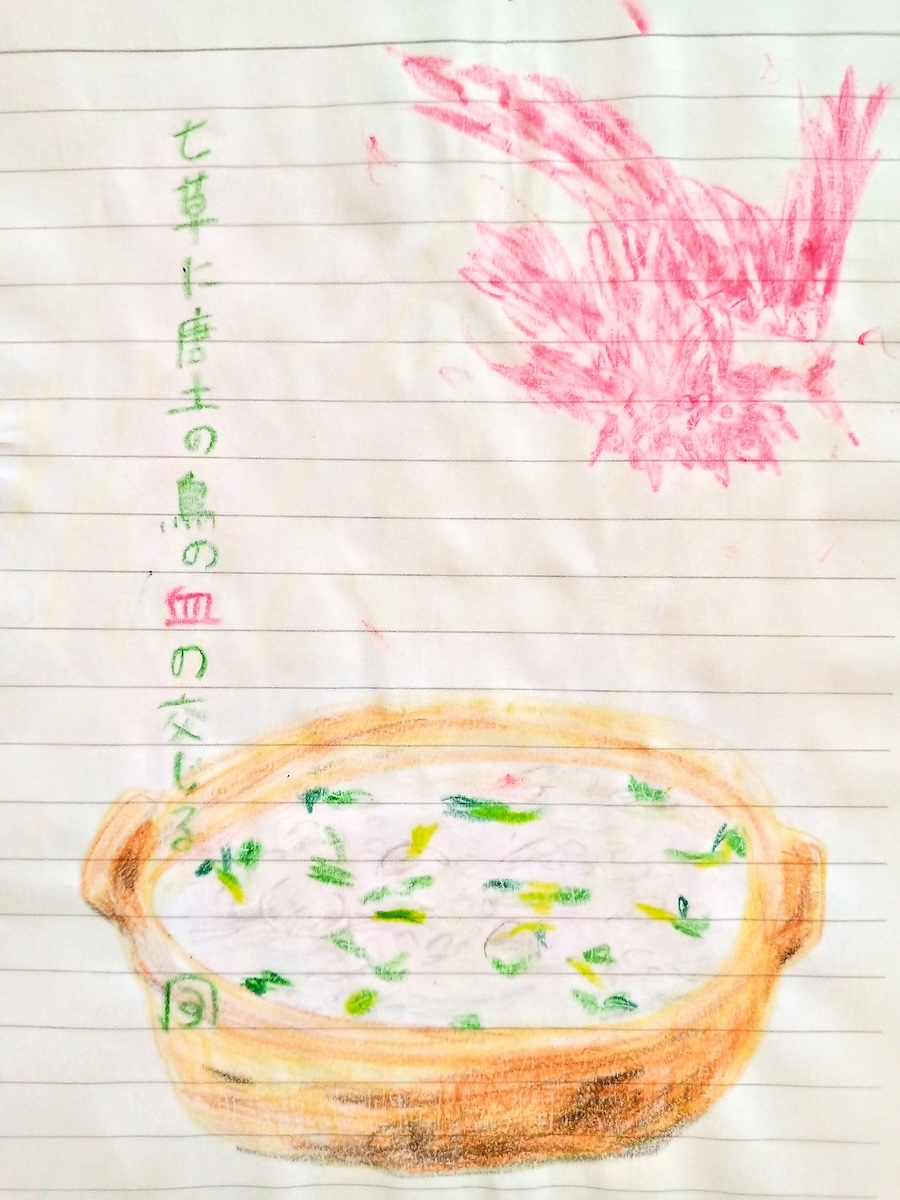

基本の歌詞は、「七草なずな唐土の鳥が日本の土地に渡らぬうちにトントントントントン…」というもの。これが、少しずつ形を変えて、日本中に伝わる。秋田では最後だけ「〜なにならならせりたらたら」と変わり、中部地方では最初に「センタルタタキカラタタキ〜」と付く。大阪では「なんなん七草鳳凰の鳥は〜」で始まり「〜てってんててろ」で終わる。鳥取は「サートントンシャン唐土(たいと)の鳥が〜ピストル差して七草そろえてはんにゃほいほい」と激変!最後の歌詞が「〜こうしとちょう」となる例も多く、これは中国の〈二十八宿〉の星〈亢・觜・斗・張〉の事。これを書いて鬼車鳥を追い払った。

大筋は、「鳥追い唄」で、大陸から渡ってくる疫病をもたらす鳥を追い払う歌詞だ。

〈七草粥〉の起源は、中国の五節句の一〈人日〉と、日本で奈良時代の頃から行われていた若菜摘みとされる。七草は、春にいち早く芽吹くため、邪気を祓うとされた。

鳥の方は、やはり中国で、前述の鬼車鳥が正月の夜に多く飛ぶのを追い払うため、家々では床や戸を打ち鳴らし、狗を吠えさせたと、6世紀の『荊楚歳時記』にある。鬼車鳥は鬼鳥とも呼ばれ、夜に飛び回り、児に祟り、人の爪を好む。「夜に爪を切ってはだめ」というのも、ここから。鬼車鳥には、十の顔があり、一つは狗に食いちぎられ、そこから血を流し続けている。この血に触れると災いがあるとされる。

鬼車鳥の元を辿れば、紀元前1000〜2000頃に世界中に広まった、天女の羽衣伝説の亜流に行き着く。ここでは、羽衣ならぬ毛皮の女で、その名が鬼車という。これが後に、人の子を攫って養女にするという神女・九子女岐の話と混ざって、「九子」が「九首」になったと考えられる。これに、死んだ妊婦のなるという姑獲鳥、更に日本では産怪の産女も合わさった。

さて、御伽草子の『七草草子』によると、唐の楚国の親孝行行者が苦行の末、帝釈天から授かった長寿の秘薬こそ、〈七草粥〉らしい! なんと、一口で十も若返るらしい! これは、食べにゃ!

七草に唐土の鳥の血の交じる風来松